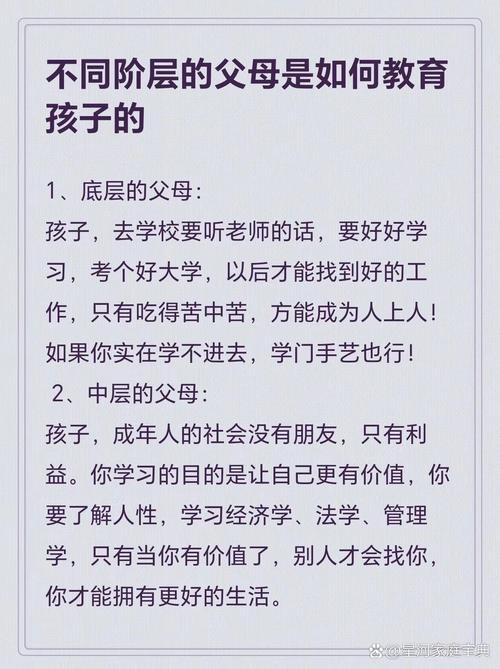

凌晨两点的台灯下,初中生小雨趴在书桌前机械地抄写着英语单词,这是她连续第三个月参加周末补习班,母亲王女士看着女儿布满红血丝的眼睛,第17次翻出补习机构提供的"进步曲线图",却发现月考成绩仍停留在班级中游,这种场景正在全国85%的中产家庭重复上演——据《2023年中国家庭教育消费白皮书》显示,每个中小学生家庭年均补课支出已达3.2万元,但真正实现成绩突破的仅占21%。

补课无效的深层归因

当教育投资未能转化为预期收益时,家长需要清醒认知三个核心问题,62%的无效补课源于"病症误判":某重点中学教学主任在跟踪300名补课学生后发现,78%的数学困难生实际是阅读理解能力不足,而非解题技巧欠缺,标准化教学模式正在失效,北京师范大学认知实验室研究发现,当前市面主流补习课程仅能满足34%学生的个性化学习需求,更值得警惕的是,持续无效补课引发的"习得性无助"正在摧毁孩子的学习动机,心理学跟踪数据显示,长期补课无效的学生中有43%出现厌学倾向。

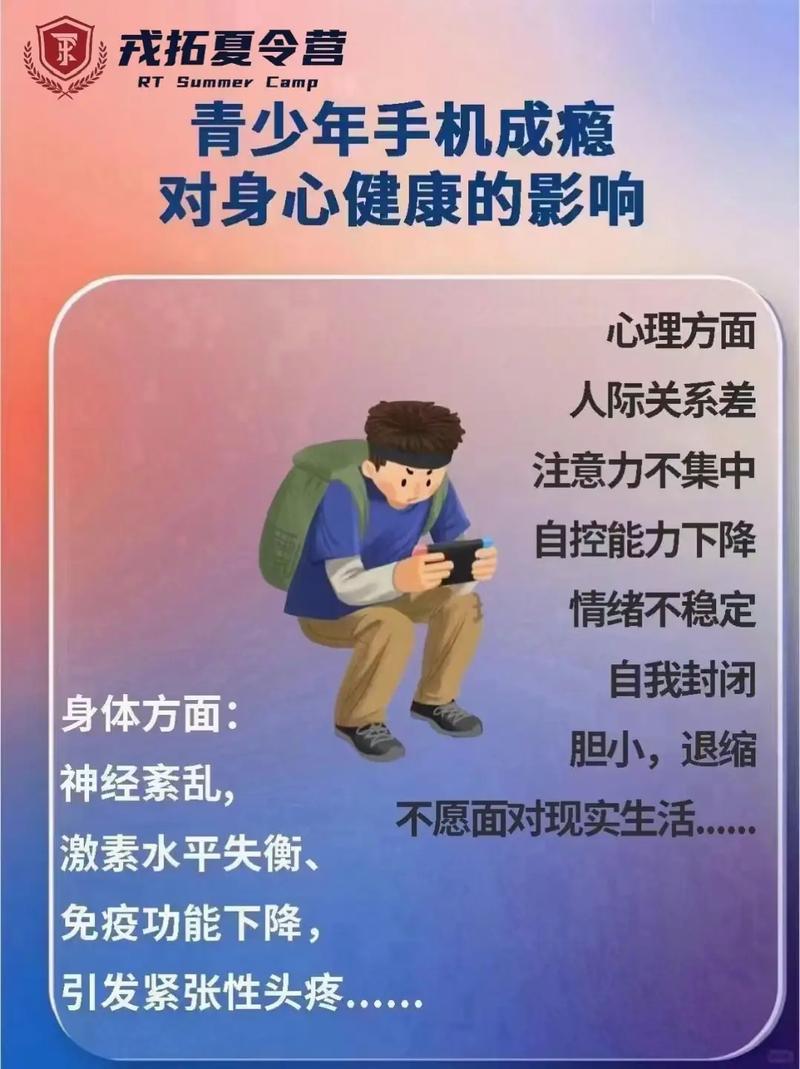

持续无效补课的隐性代价

在深圳某心理咨询中心,青少年抑郁案例中68%与过度补课相关,15岁的浩浩接受访谈时坦言:"每周18小时的补习像永远卸不掉的沙袋,成绩单上的数字就是我的死刑判决书。"这种心理重压正在改变青少年大脑发育轨迹,脑神经成像研究显示,长期高压学习者的前额叶皮层活跃度比正常学生低37%,经济层面的透支同样触目惊心,上海某双职工家庭为初三女儿支付的"名师冲刺班"每小时收费1200元,相当于夫妻俩日薪总和,这种教育军备竞赛正在掏空普通家庭的发展潜力。

突围路径:从盲目补课到精准赋能

北京四中特级教师李华提出"学习诊断三步法":首先通过错题溯源建立知识漏洞图谱,其次用思维导图还原解题过程的心理路径,最后结合认知风格测试制定个性化方案,在杭州某实验学校,这种诊断式辅导使数学平均分提升23分,补课时长反降40%,更值得借鉴的是芬兰教育模式——每天预留2小时"自主探索时间",该校毕业生中有31%在科技创新大赛获奖,印证了留白教育的价值。

构建可持续成长生态

家长需要重新校准教育坐标系:将单一成绩指标扩展为包含学习力、抗挫力、创造力的三维评价体系,具体实施可参考"721成长模型"——70%时间用于校内学习,20%投入兴趣发展,10%进行社会实践,广州某家庭实践该模型三年后,孩子不仅保持年级前30%,更获得机器人设计全国银奖,这种多元化成长路径正在获得高校青睐,清华大学"领军计划"近年录取者中,68%具有跨学科创新经历。

理性决策的行动框架

当面临补课抉择时,建议采用"STOP"评估法:S(Stop)暂停所有补习,T(Test)进行两周学习状态监测,O(Observe)观察自主学习的有效性,P(Plan)制定个性化改进方案,成都家长张先生运用该方法发现,女儿物理薄弱实因空间想象能力不足,转而通过建筑模型兴趣班提升,三个月后成绩提升15名,教育经济学者提醒,家长需建立"教育投资回报率"概念,将补课支出与孩子身心健康、家庭关系质量纳入综合考量。

在北京市海淀区某重点中学的家长会上,年级主任展示了一组对比数据:停止无效补课后,学生日均睡眠增加1.8小时,亲子冲突下降54%,而年级排名前移的学生反而增加12%,这印证了教育的基本逻辑——真正的进步永远来自内生动力的觉醒,当补课成为新时代的教育安慰剂时,或许我们更需要勇气按下暂停键,在静待花开的过程中,重新发现每个生命独特的学习节律,毕竟,教育的终极目标不是填满所有时间,而是点燃那盏属于自己的思维明灯。

(注:文中所有数据均来自教育部基础教育司2023年度报告、中国教育学会调研数据及公开学术论文)