铅笔被咬得满是牙印的男孩趴在桌边,橡皮擦在作业本上反复摩擦却始终写不出第一个字;扎着蝴蝶结的女孩把练习册摊在膝盖上,眼睛却总往电视机方向瞟,这些看似平常的画面背后,隐藏着一个需要家长深思的教育命题——当一年级孩子对作业产生抗拒时,我们究竟该用怎样的智慧来应对?

理解抗拒背后的成长密码

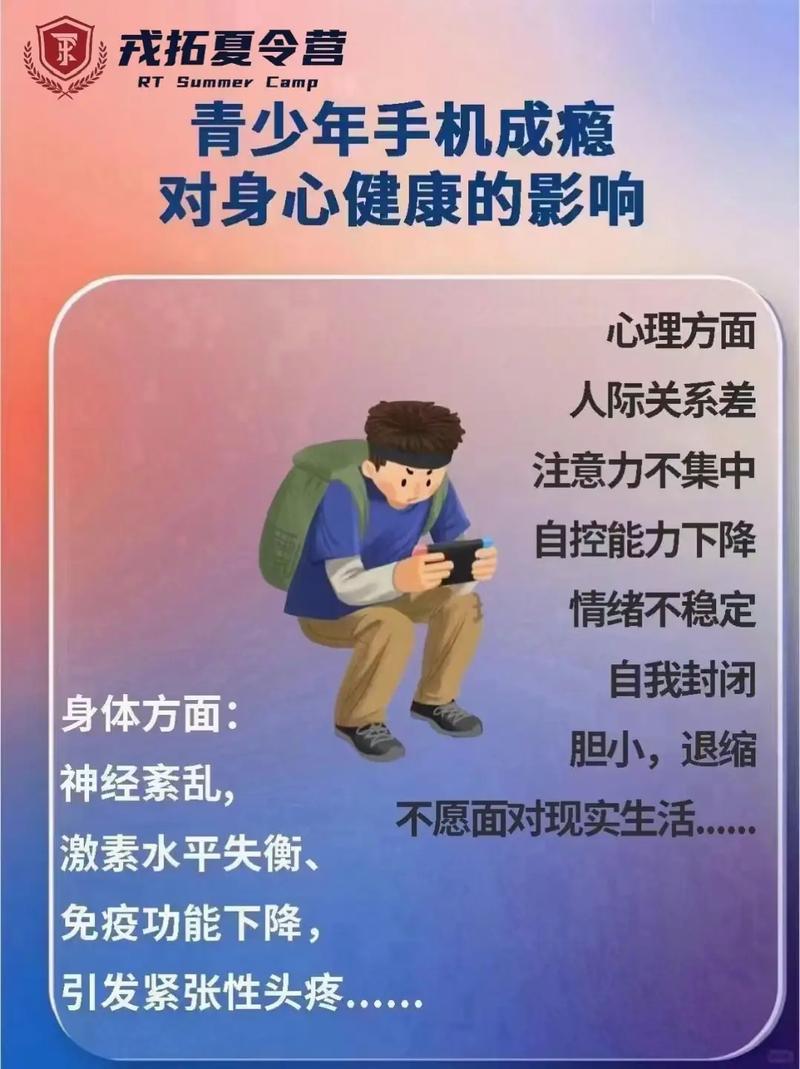

刚从幼儿园过渡到小学的孩子,正在经历认知发展的重大转折,他们的前额叶皮层尚未发育完善,导致持续专注力平均只有10-15分钟,当作业本上出现超过认知能力的复杂题目时,孩子自然会产生畏难情绪,有个典型案例值得注意:7岁的小雨每次遇到需要组词造句的作业就会哭闹,后来发现她其实没有真正理解"组词"的概念,误以为要自己编造全新的词语。

家庭环境中的隐形压力更值得警惕,家长脱口而出的"这么简单都不会"或频繁查看作业进度,都在无意中制造焦虑,心理学研究显示,当孩子感知到作业是父母情绪的"晴雨表"时,就会本能地将作业与负面情绪建立联结,形成恶性循环。

构建积极作业生态的实践策略

创设"学习能量站"比单纯强调书桌整洁更重要,在客厅角落设置一个半开放的作业角,配备可视化计时器和作业进度表,让孩子能随时看到自己的努力痕迹,例如使用磁贴式任务板,每完成一项就贴上星星贴纸,这种具象化的成就感能有效激发主动性。

游戏化设计要让学习回归本质,把汉字书写变成"笔画探险游戏",用不同颜色标注关键笔画;数学口算可以设计成"超市购物"情景,让孩子在模拟购物中完成计算,切记游戏元素要为学习目标服务,避免本末倒置变成纯娱乐。

建立"作业启动仪式"比强制规定更有效,放学后的固定流程:水果时间-自由活动20分钟-洗手-打开作业本,这种程序性记忆能帮助孩子形成条件反射,有个成功案例是家长让孩子每天自己设定作业计划,用绘画形式记录在计划本上,两个月后孩子主动作业时间提前了40分钟。

家校协同的进阶方案

教师布置作业时采用"彩虹分级法"值得推广,用绿、黄、红三种颜色标注基础、巩固、拓展题型,家长可以清晰把握作业难度分布,有位班主任创新地设置"作业锦囊袋",将挑战性题目做成可拆分的独立卡片,允许家长根据孩子状态灵活调整。

家长参与要把握"脚手架原则",当孩子遇到难题时,不是直接告知答案,而是用启发式提问搭建思维阶梯,比如面对看图写话作业,可以问:"画里的小熊是什么表情?""它手里拿着什么?""你觉得接下来会发生什么?"这样既保护了孩子的创作欲,又提供了有效支持。

定期举行的"家庭学业研讨会"能打破僵局,每月选一个固定时间,全家围坐复盘作业情况,重点不是纠错,而是让孩子讲述本周最有成就感的作业时刻,家长则分享自己工作学习中的类似经历,这种平等对话能让作业回归其本质——成长的见证而非痛苦的来源。

教育学家杜威说过:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"当一年级孩子出现作业懈怠时,我们真正要培养的不是按时完成作业的机械行为,而是对知识探索的持久热情,那些在作业本上艰难落笔的瞬间,恰恰是培养学习品质的最佳契机,放下对完美作业的执念,用智慧搭建适度的支架,让孩子在自主探索中感受思维生长的喜悦,这才是家庭教育的真谛,当某天孩子举着作业本主动跑来分享新学会的汉字时,我们会发现,教育的美好正在这些不经意的瞬间悄然绽放。