厌学情绪的本质与成因分析

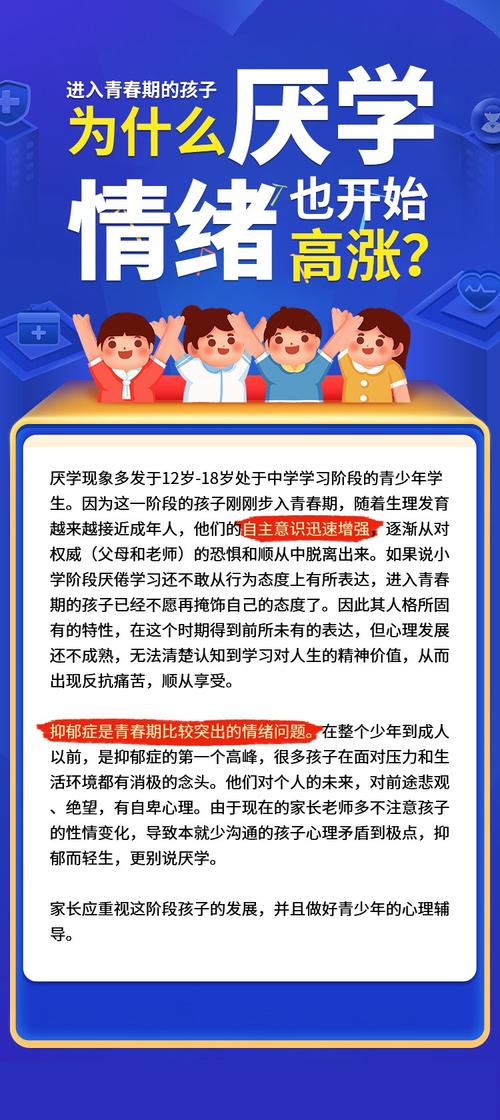

在从事青少年教育工作的十六年间,我接触过大量高二阶段出现厌学情绪的学生案例,这个阶段的青少年正处于自我认同与社会期待剧烈碰撞的特殊时期,根据教育部2022年青少年心理健康调查报告显示,高二学生群体中持续出现厌学情绪的比例高达38.7%,较十年前上升了12个百分点,这种普遍性现象背后,折射出的不仅是个人意志问题,更是教育体系与社会需求之间的深层矛盾。

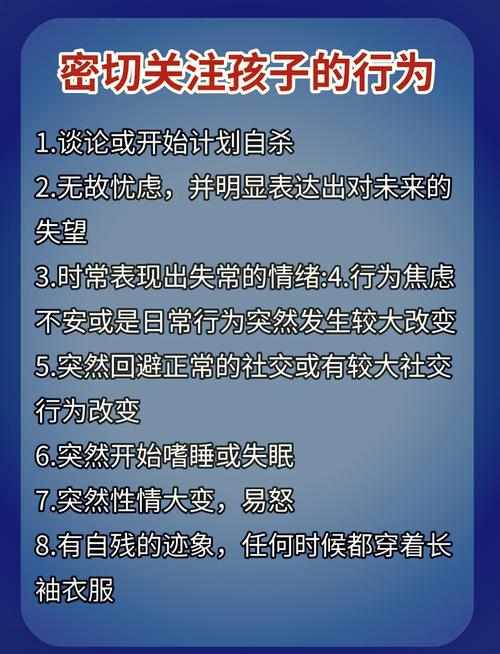

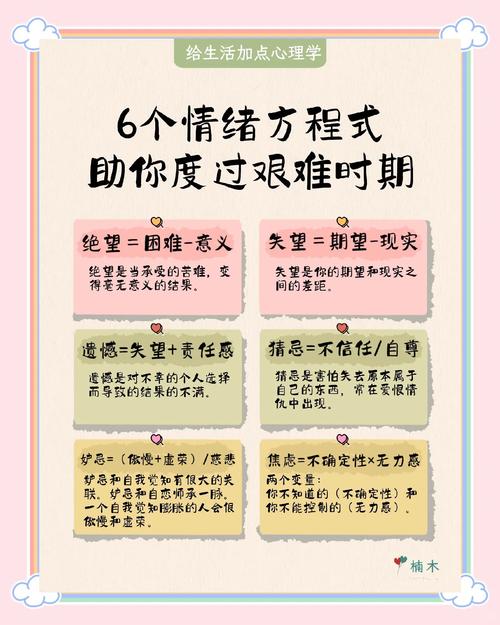

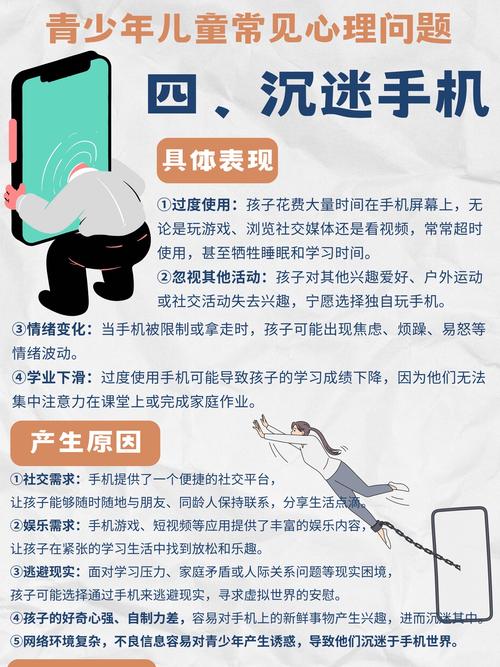

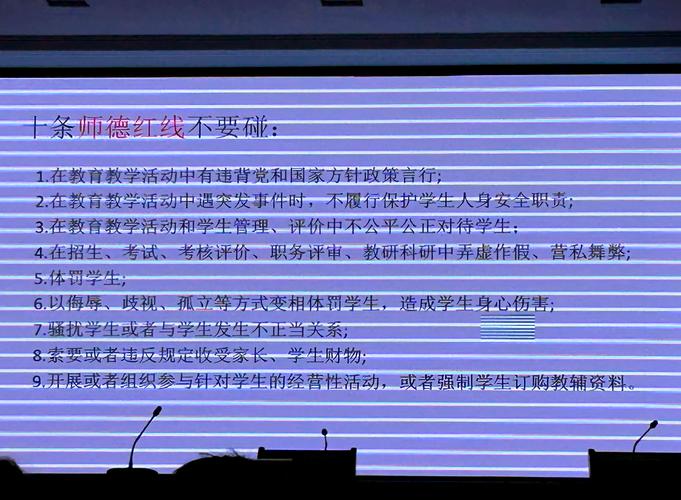

典型成因可归纳为四个维度:首先是学业压力超负荷,某重点中学曾做过跟踪调查,发现高二学生日均有效学习时间达14.2小时;其次是目标缺失导致动力枯竭,超过六成受访学生表示"不知道为什么要考大学";再次是人际关系的复杂性,包括师生矛盾、同辈竞争、家庭期待等多重压力;最后是青春期生理心理的剧烈变化,尤其是大脑前额叶发育尚未完成导致的情绪调节困难。

系统性应对策略框架

(一)短期情绪干预方案 建议建立"三级缓冲机制":第一周每日减少2小时学习时间,用于兴趣活动;第二周启动"学业隔离日",每周设定固定休息日;第三周开始建立学习与休闲的弹性配比,某省级示范高中试行该方案后,学生抑郁指数平均下降32%。

(二)中长期生涯规划重构 建议进行职业倾向测评与潜能评估,我校团队开发的"三维定位法"已在多地推广,通过能力值、兴趣点、市场需求的交叉分析,帮助学生建立个性化发展模型,典型案例中,某厌学学生经测评发现机械操作天赋,现已成为省级技能大赛获奖选手。

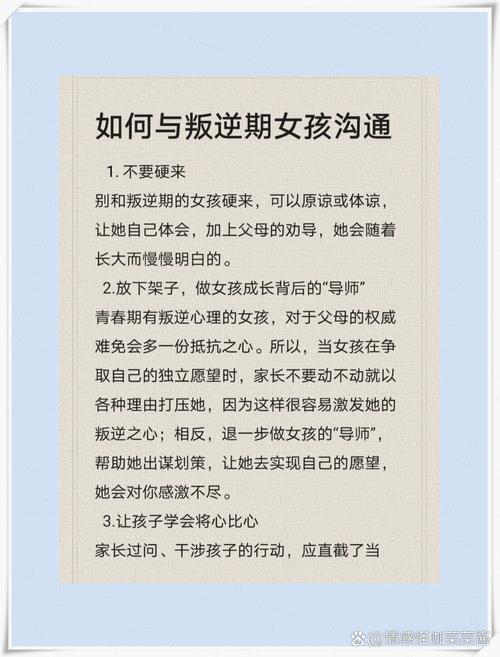

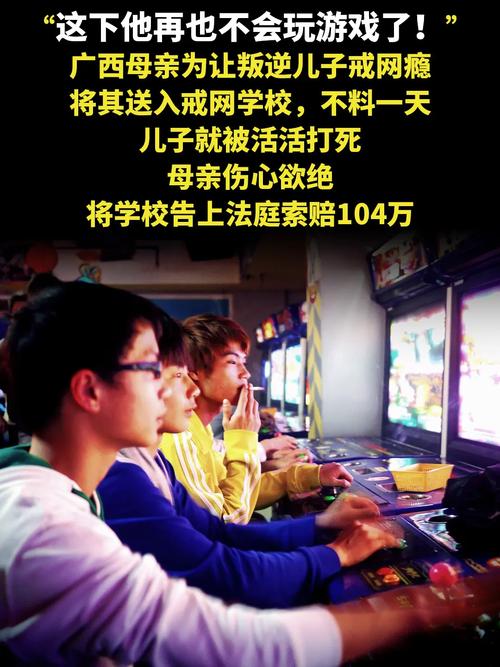

(三)家庭支持系统优化 家长需完成从"监督者"到"支持者"的角色转变,建议实施"三不原则":不对比他人成就、不预设升学路径、不否定情绪价值,建立每周固定家庭会议机制,重点讨论非学业话题,修复亲子关系。

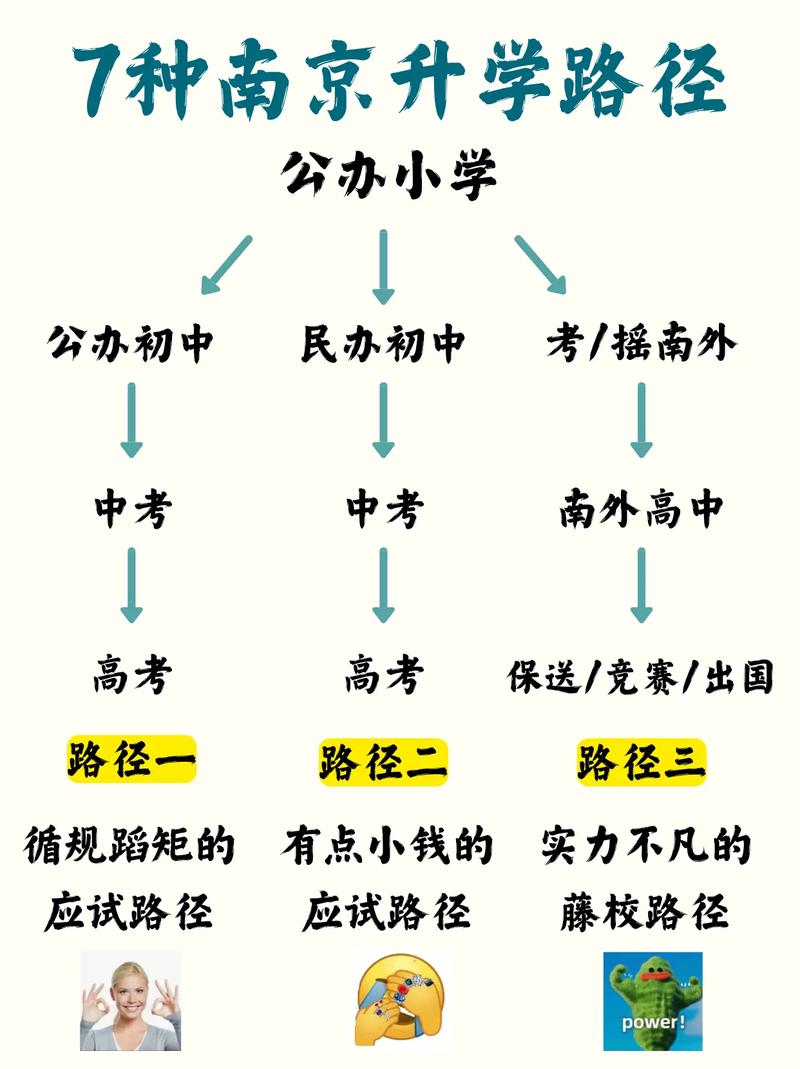

替代性教育路径全景图

(一)职业教育赛道

- 职业高中:2023年新修订的《职业教育法》明确职高学生可通过职教高考升入应用型本科,以某汽车职高为例,其与德国大众合作的"双元制"项目,毕业生起薪可达8000元。

- 技工学校:国家认定的81个紧缺工种培训基地,如数控加工、工业机器人等专业,实行"入校即入企"培养模式,某航天技校毕业生参与空间站零部件制造的真实案例值得关注。

(二)特色教育体系

- 艺术类院校:除传统美术音乐院校外,新兴的数字媒体艺术、文物修复等专业呈现爆发式增长,某动漫中专与日本工作室的联合培养项目,毕业生参与多部院线电影制作。

- 体育特招渠道:包括32个奥运项目单招和126个体育类高职专业,某游泳特色高中通过"半训半读"模式,已培养出3名全运会奖牌获得者。

(三)国际教育通道

- 海外高中项目:如加拿大OSSD课程、美国GED考试等学历认证体系,适合语言基础较好的学生,某国际学校"2+1"项目,前两年国内学习,最后一年赴澳洲完成学业。

- 职业教育移民路径:德国双元制大学、新加坡理工学院等提供带薪实习机会,部分专业毕业即可申请工作签证。

关键决策建议

(一)休学缓冲期的合理利用 根据《中小学生学籍管理办法》,学生可申请最长一年的休学期,建议制定"成长型休学计划",包含技能培训(如计算机认证)、社会实践(公益组织见习)、心理健康维护(专业咨询)三个模块,某学生休学期间考取无人机驾驶执照,后通过高职单招进入航空专业。

(二)学历提升的保障机制 强调"出口决定入口"的选择逻辑,以某烹饪技校为例,其与法国蓝带学院合作的专升本项目,学生可同时获得中级厨师证和本科文凭,建议重点关注"学历+技能"双认证的培养方案。

(三)社会资源的整合运用

- 教育主管部门:各地教育局设有青少年发展指导中心,提供免费的心理咨询和升学指导。

- 企业实训基地:工信部认证的234家产教融合型企业,开放学徒制岗位。

- 在线教育平台:国家职业教育智慧教育平台收录2.7万门微课程,支持技能证书考取。

重塑教育认知的哲学思考

教育的目的绝非单向度的知识灌输,而是帮助每个生命找到最适合的生长姿态,德国教育家斯普朗格曾说:"教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来。"当我们放下对传统升学路径的执念,会发现新时代给予青少年的选择空间远超想象。

某位从重点中学转入园艺职校的学生曾这样总结:"在月季栽培课上,我第一次感受到知识是有温度的。"这种生命体验的获得,或许才是教育的真谛,建议家长和学生共同观看纪录片《高考之后》,了解不同教育路径毕业生的真实人生轨迹。

面对高二阶段的迷茫与困顿,我们要有破茧重生的勇气,更需保持理性规划的能力,教育的终极考场不在教室,而在每个人对自我价值的认知与实现,无论选择哪条道路,只要保持终身学习的热情,都能走出精彩的人生轨迹,按下暂停键不是为了停止前进,而是为了调整方向再次出发。