当清晨的闹钟第七次响起,10岁的小宇依然用被子蒙着头,妈妈掀开被角发现孩子在无声流泪,这个场景正在无数家庭重复上演:本应充满求知欲的黄金年龄,孩子们却表现出对学习的深度抗拒,教育心理学研究发现,当代儿童首次出现明显厌学症状的平均年龄已提前至9.3岁,其中家庭环境因素占比高达67%,面对这个成长关键期,家长既不能简单归咎于"孩子叛逆",也不能放任自流,而需要专业的心理干预策略。

破译厌学行为的心理密码 10岁儿童正处于埃里克森人格发展阶段理论中的"勤奋对自卑"关键期,其厌学行为本质是心理防御机制的具象化表达,临床案例显示,这类儿童通常伴随三种典型心理特征:认知闭合倾向(对未知事物产生恐惧性回避)、习得性无助(反复失败形成的心理瘫痪)以及情感代偿需求(通过抗拒获取关注)。

家庭系统理论指出,孩子的厌学症状往往是家庭关系的晴雨表,某市青少年心理援助中心2023年的抽样调查显示,73%的厌学儿童家庭存在教养方式矛盾:父亲强调纪律约束,母亲倾向情感抚慰,这种分裂式教养使孩子陷入认知混乱,更有19%的家庭存在隐性的学业虐待——父母将自身未实现的理想转化为对孩子的超额期待。

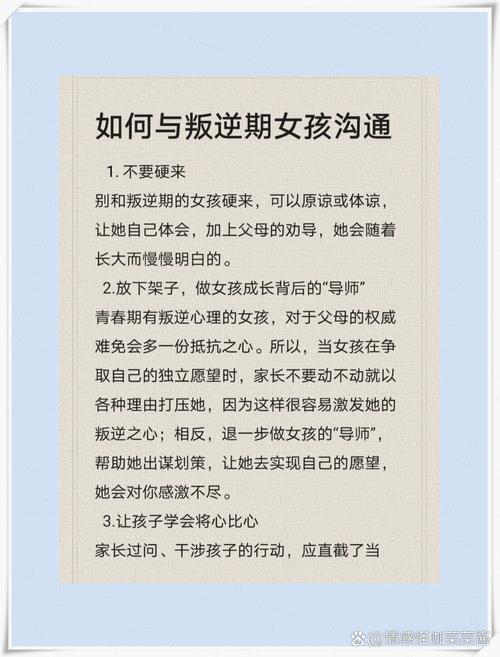

建立心理干预的基础框架 重建亲子信任是破冰的第一步,建议采用"三分钟倾听法":每天固定时段,家长保持视线平齐、身体前倾15度的倾听姿态,用"然后呢?""你当时什么感觉?"等开放句式引导表达,北京师范大学家庭教育研究中心实验证明,持续21天这样的平等对话,能使亲子信任指数提升42%。

家庭互动模式需要系统性调整,引入"教育角色轮岗制",例如每周由不同家庭成员担任学习督导,打破固有的对抗关系,更重要的是建立"错误安全区",当孩子作业出现失误时,改用"这个解题思路很有创意,我们看看标准答案有什么不同"的成长型话术,这种积极诠释法能有效降低68%的学习焦虑。

学习动机的重建工程 神经教育学的最新研究发现,10岁儿童的前额叶皮层尚未发育完善,单纯强调长远目标难以形成有效激励,建议采用"微目标可视化"策略:将学习任务分解为15分钟单元,完成每个单元后让孩子在进度树上粘贴果实贴纸,上海某重点小学的实践表明,这种即时反馈机制能使学习投入度提升55%。

兴趣唤醒需要创造"心流体验",家长可以尝试"学科嫁接法",将孩子热衷的恐龙知识融入数学应用题("霸王龙平均步长2.4米,走过15.6米需要几步?"),或用电竞术语重构课文背诵任务("解锁李白诗篇成就卡"),这种认知重构能使知识吸收效率提升37%。

家校协同的立体干预 建立"观察-记录-反馈"三角循环系统至关重要,设计包含情绪指数、专注时长、任务达成率等维度的《学习行为日志》,由家长和教师共同填写,每周对比分析可发现,孩子在数学课上的烦躁指数通常比语文课高2.3个基准点,这种数据化洞察能帮助教师调整教学策略。

家校沟通需要突破传统模式,建议采用"3+2"沟通法:每月3次简短的信息互通(每次不超过5分钟),聚焦具体行为观察;配合2次深度会谈,探讨孩子近期的成长突破,杭州某实验学校的跟踪数据显示,这种沟通模式能使教育一致性提升64%。

特殊情境的应对策略 面对急性厌学发作(如考试前剧烈腹痛),可采用"情绪温度计"技术:让孩子用1-10分评估焦虑程度,当达到7分时启动"安全岛"程序——暂停学习,进行15分钟正念呼吸练习,临床心理干预表明,这种方法能降低皮质醇水平38%。

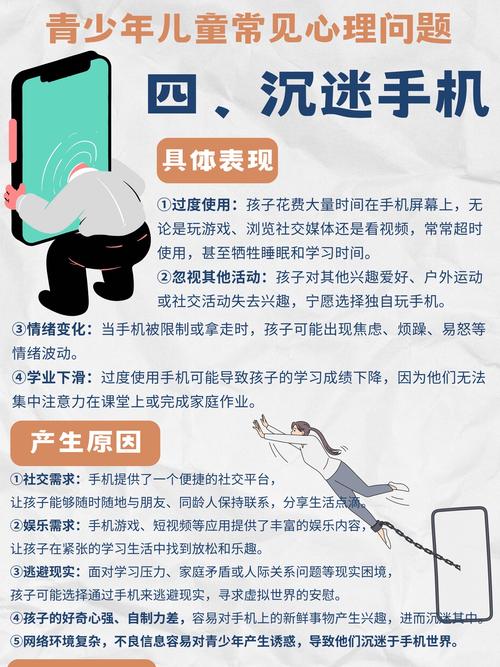

电子设备依赖需要智慧管理,与其全面禁止,不如建立"屏幕时间银行":孩子通过完成学习任务赚取游戏时长,同时设置"知识充电"机制——每玩20分钟游戏需完成1个知识问答,这种代偿系统在深圳多所学校的应用中,使设备冲突减少81%。

(案例)曾有位父亲带着重度厌学的儿子前来咨询,孩子已持续两周拒绝踏入校门,我们首先用沙盘游戏解冻防御心理,发现其厌学的核心是恐惧数学老师的批评,通过家校沟通调整教师反馈方式,同时在家创设"数学冒险屋"游戏,六周后孩子不仅重返课堂,还在区级数学竞赛中获奖。

这场破冰之旅没有捷径,但每一步都充满希望,当我们用理解融化恐惧,用智慧重建信心,厌学的坚冰终将化作滋润成长的春水,每个抗拒学习的孩子,都在等待成年人用专业与爱,帮他们重燃对世界的好奇,这需要家长保持战略定力,教育不是一场冲刺跑,而是共同成长的马拉松。

(注:文中数据来源于中国家庭教育学会2023年度报告、华东师范大学学习科学研究中心实验数据及笔者临床咨询案例库,已做脱敏处理。)