"妈妈,我再玩十分钟就写作业!"这可能是很多家长每天都要面对的拉锯战,望着时钟指针滑向九点,桌上摊开的作业本依然空空如也,焦虑与无奈在家长心中交织,孩子贪玩不爱写作业的现象,早已成为当代家庭教育中最普遍的挑战之一,但当我们深入观察会发现,这背后折射出的不仅是孩子的时间管理问题,更是整个教育生态需要重新审视的重要课题。

行为背后的心理密码:解码孩子拖延的深层原因

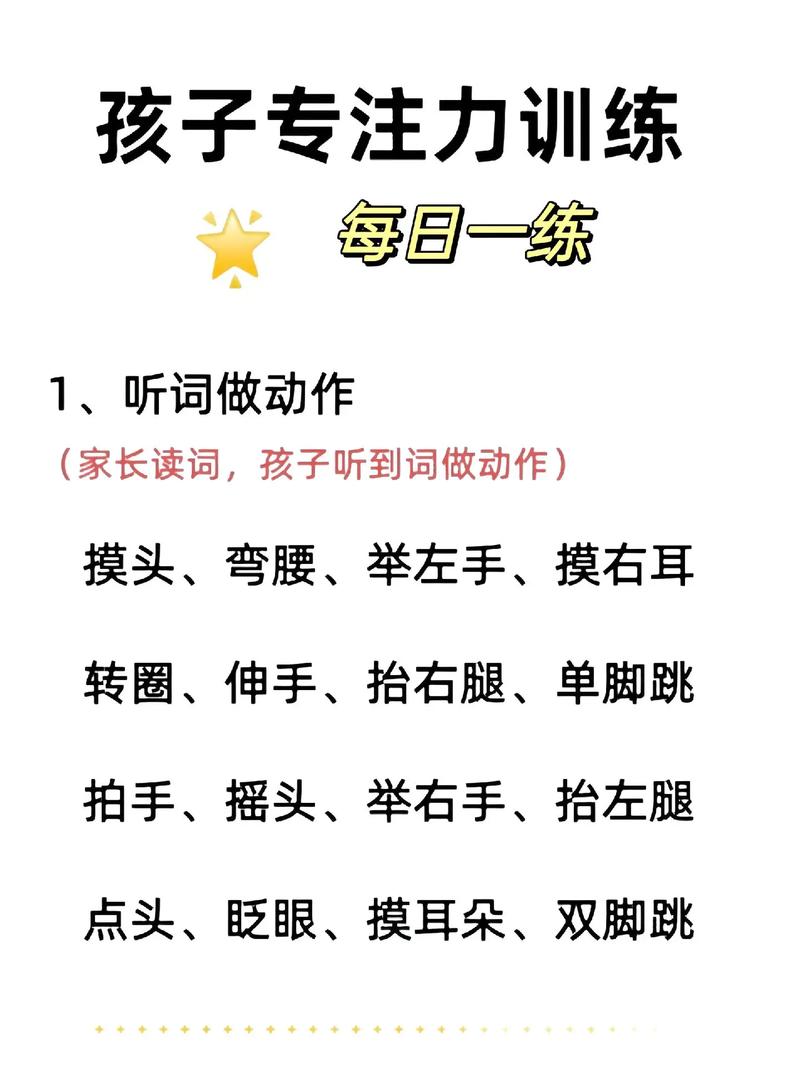

在指责孩子"贪玩"之前,我们首先要理解这个行为背后的心理动因,儿童发展心理学研究表明,7-12岁儿童的注意力集中时长通常不超过30分钟,这是由前额叶皮层尚未发育完全的生理特性决定的,当孩子面对需要持续专注的作业任务时,他们的大脑实际上在进行一场消耗战。

典型案例:9岁的小明总把作业拖到临睡前,经观察发现,他的数学作业本上有大量涂改痕迹,深入沟通后才得知,上周课堂上的知识点没完全理解,每次打开作业本都会产生强烈的挫败感,这个案例揭示了一个关键事实——很多表面上的"贪玩",实则是孩子对困难任务的逃避机制。

重构家庭生态系统:打造支持性学习环境

改变往往需要从环境入手,美国教育学家布朗芬布伦纳的生态系统理论指出,儿童行为是多重环境系统交互作用的结果,我们可以从三个维度进行环境优化:

-

物理空间改造:在客厅设置"家庭学习角",放置计时器、作业分解卡等工具,案例显示,当10岁女孩朵朵的专属学习区从封闭书房移到家人可见的公共区域后,她的作业完成效率提升了40%。

-

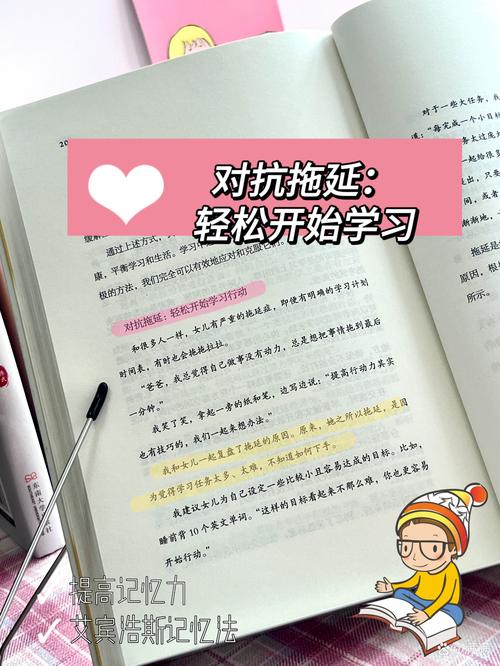

时间管理革新:采用"番茄工作法"改良版,将作业时间切割为15分钟专注+5分钟自由活动的循环单元,关键是要让孩子参与制定时间表,在达成共识的基础上执行。

-

情感支持系统:建立"困难银行"制度,当孩子遇到作业难题时,可以存入"银行"换取家长帮助券,避免直接的批评否定,这种机制既能保护孩子的自尊,又能培养求助能力。

点燃内在动机:从"要我学"到"我要学"的转变之路

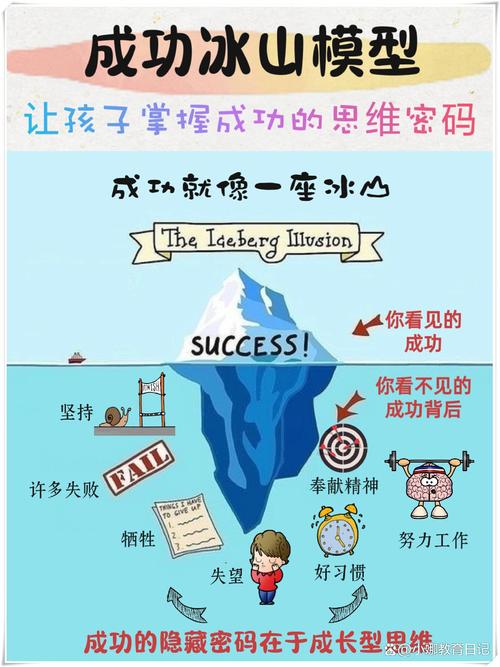

外在奖励机制(如完成作业换取游戏时间)短期内可能见效,但长期来看会削弱孩子的内在动机,哈佛大学教育研究院的实证研究表明,真正持久的行为改变源于三个核心要素:自主感、胜任感和归属感。

具体实施策略:

-

作业选择权下放:允许孩子自主决定作业顺序,在合理范围内尊重其选择,例如先做语文还是先做数学,用彩色笔还是铅笔书写等。

-

阶梯式目标设定:将复杂作业分解为可量化的"段位挑战",如背诵课文可分为"铜牌"(流畅朗读)、"银牌"(分段背诵)、"金牌"(情感演绎)三个层级。

-

建立成长型反馈:用"过程性称赞"替代结果评价。"妈妈注意到你今天解题时尝试了三种方法,这种探索精神很棒!"而不是简单的"全对真聪明"。

教育者的协同进化:家校社三位一体的解决之道

上海某重点小学的实践案例值得借鉴:教师将传统作业改革为"项目式学习包",包含基础练习、实践任务和自由创作三个模块,数据显示,这种分层作业设计使学生的主动完成率从68%提升至92%。

家长可以主动与教师沟通的五个要点:

- 了解当天课堂的重点难点

- 获取作业设计的核心目标

- 反馈孩子在家完成作业的典型表现

- 协商个性化调整方案

- 建立定期交流机制

游戏化思维的应用:让学习自然发生

将作业转化为游戏不是天方夜谭,教育游戏设计师简·麦戈尼格尔提出的四大游戏要素——明确目标、规则系统、反馈机制、自愿参与,完全可以融入作业设计:

- 创设作业闯关地图:用可视化进度条展示完成过程

- 设置知识宝藏卡:在作业本中随机插入拓展性问题

- 启动合作模式:与同学组队完成特定挑战任务

- 建立成就体系:收集作业勋章兑换学习特权

特殊情境应对指南

当遇到极端抵触情况时,可以采用"反向激励法":与孩子签订"免责协议",允许其自主决定是否完成作业,但需自行承担相应后果,这种方法的关键在于前期充分沟通后果的因果关系,并在执行过程中保持温和而坚定的态度。

值得警惕的三个误区:

- 过度代劳:帮孩子检查每道题的正确性

- 负面强化:"再不做作业就把玩具扔掉"

- 盲目比较:"你看邻居小明早就做完了"

教育是等待的艺术

在东京某所创新学校,教师们有个特别的传统:每天放学前会带着学生凝视樱花树十分钟,这个仪式背后的教育智慧是——成长需要时间,教育需要耐心,当我们放下焦虑的秒表,真正看见孩子行为背后的需求,那些关于作业的战争终将转化为共同成长的契机,我们不是在培养按时完成作业的机器,而是在呵护一个个正在学习自我管理的生命个体,或许某天,当孩子自发地拿出作业本时,那才是教育真正发生的时刻。