在基础教育阶段,儿童青少年群体中普遍存在的"拒学现象"正在引发社会各界关注,根据2023年全国教育质量监测数据显示,约8.6%的义务教育阶段学生存在不同程度的拒学倾向,其中初中阶段的比例高达13.2%,作为从业20年的教育心理专家,我见证过数百个拒学案例的转变过程,深刻认识到这个问题的复杂性远超表面现象,要真正解决孩子不上学的问题,需要构建家庭、学校、专业机构三位一体的系统支持网络。

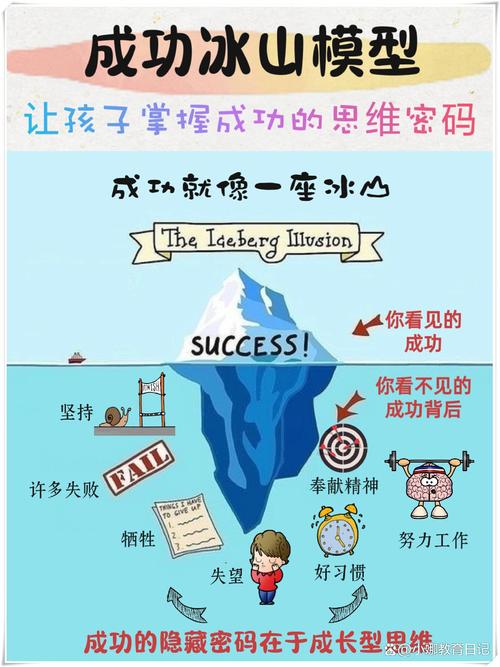

深层诱因:超越表象的心理机制 许多家长将孩子不上学简单归结为"懒惰"或"叛逆",这种认知偏差往往导致问题恶化,从发展心理学角度分析,拒学行为背后通常隐藏着三个维度的深层动因:

-

学业压力导致的自我效能感崩塌 当孩子长期处于超出承受范围的学习压力下,会产生"习得性无助"心理,典型案例是重点中学学生小张,持续三年的高强度学习使其产生严重的考试焦虑,最终发展到看见校服就出现生理性呕吐。

-

人际交往障碍引发的社交恐惧 青春期特有的自我意识觉醒,使部分学生对校园人际关系异常敏感,初二女生小美因体形偏胖遭受同学嘲笑,逐渐发展为对集体活动的病态回避,这种创伤往往需要专业心理干预。

-

家庭系统失衡造成的代际转移 临床观察发现,约40%的拒学案例存在家庭功能失调,父母婚姻危机、过度控制或情感忽视等家庭问题,都可能以孩子拒学的形式呈现,这是典型的"替罪羊"心理防御机制。

关键转折:家庭支持系统的重构 在介入拒学案例时,首要任务是建立稳固的家庭支持系统,这个过程中需要把握三个核心原则:

-

情感联结的重建技术 建议家长采用"3×20分钟法则":每天分三个时段,每次专注陪伴孩子20分钟,这段时间内不谈论学习,通过共同游戏、阅读或简单家务建立情感联结,北京某重点小学的心理辅导案例显示,坚持该方法4周后,78%的家庭亲子关系得到显著改善。

-

沟通范式的转型升级 传统说教式沟通往往适得其反,建议采用"三明治沟通法":肯定-建议-鼓励的结构化对话。"妈妈注意到你这周作息很规律(肯定),如果每天能增加半小时户外活动会更好(建议),相信你会找到适合自己的节奏(鼓励)"。

-

界限管理的艺术平衡 在接纳情绪的同时,需要守住基本规则底线,某心理咨询机构的追踪研究表明,制定包含3-5条核心规则的"家庭公约",并配套弹性奖惩机制,能有效改善86%案例的行为问题,关键是要让孩子参与规则制定,增强其自主感。

校际协作:教育生态的适应性调整 学校作为专业教育机构,在应对拒学问题时需要展现更多教育智慧:

-

个性化教学方案设计 针对返校困难学生,可采用"阶梯式复学计划",首先允许选择性参与课程,逐步增加在校时长,上海某中学的成功案例显示,通过前两周只参加艺体课程,第三周加入主科学习的方式,使92%的拒学生顺利过渡到常规学习。

-

同伴支持系统的构建 培训班级心理委员,建立"成长伙伴"制度,让经过专业培训的学生担任支持者,通过课间互动、学习帮扶等方式帮助拒学生重建社交信心,成都某初中的实践数据显示,该方法使学生的校园归属感提升37%。

-

教师专业素养的提升 定期开展"教育敏感性培训",帮助教师识别早期预警信号,建立"教师-心理老师"协同工作机制,对疑似拒学倾向的学生进行联合评估,某教育集团的跟踪研究显示,系统培训使教师的问题识别准确率从58%提升至89%。

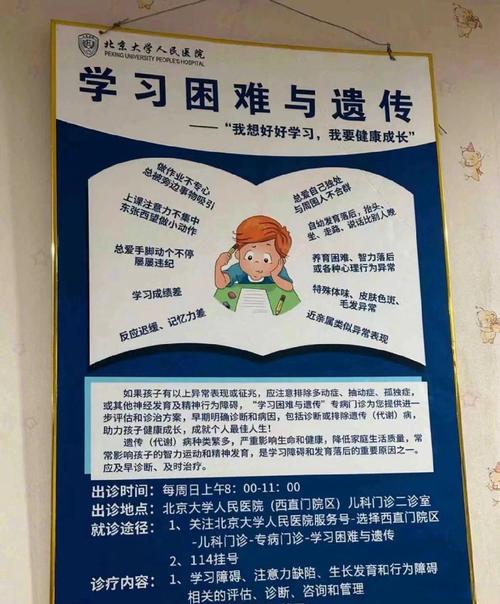

专业干预:科学化支持体系的建立 当家庭和学校的常规手段收效有限时,需要引入专业力量:

-

心理评估的精准化 采用标准化的《儿童拒学行为评估量表》,从情绪状态、认知功能、社会适应等六个维度进行全面测评,广州某儿童医院的心理门诊数据显示,精准评估使干预方案的有效性提高42%。

-

认知行为疗法的应用 通过"焦虑等级表"技术,帮助孩子逐步暴露在可控的焦虑情境中,配合放松训练和认知重建,有效改善上学恐惧,临床数据显示,12周的CBT干预可使75%患者的拒学行为得到缓解。

-

跨学科团队的协同 建立由心理医生、教育专家、社工组成的支持团队,某省级示范项目案例显示,跨学科干预使复杂案例的解决周期平均缩短3.2个月。

社会支持:构建良性成长生态 解决拒学问题需要全社会共同参与:

-

社区教育资源的整合 建立"家校社"联动机制,利用社区文化活动中心开展亲子工作坊,杭州某街道的实践表明,定期举办的"家庭成长沙龙"使辖区青少年心理问题发生率下降28%。

-

线上支持平台的建设 开发专业的心理咨询APP,提供24小时在线支持,某教育科技公司的用户数据显示,及时的心理疏导使37%的潜在拒学案例消解在萌芽阶段。

-

公众认知的理性引导 通过媒体科普破除"拒学=问题少年"的污名化认知,北京某公益组织的调查显示,系统的科普宣传使公众对拒学行为的理解度提升53%。

面对孩子不上学的困境,既不能简单归咎于某个单一因素,也不存在所谓的"速效解决方案",需要建立包含预防识别、系统干预、持续跟进的完整支持链,在这个过程中,家长要完成从"管理者"到"支持者"的角色转变,学校要实现从"标准化"到"个性化"的教育升级,社会要构建从"批判指责"到"包容支持"的良性生态,每个拒学孩子都是在用特殊的方式发出求助信号,我们的责任是破译这些信号背后的密码,帮助他们重建对学习和生活的信心,教育的本质不是强迫生长,而是唤醒内在的生命力量,这个唤醒过程需要智慧,更需要耐心。