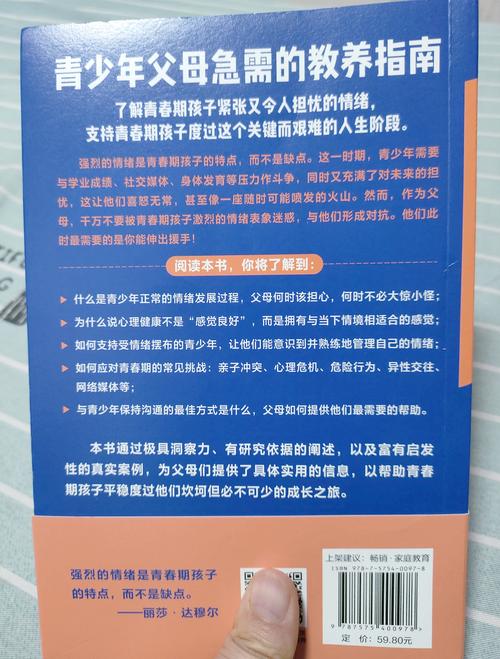

当学习热情突然熄灭:警惕青少年成长的关键转折

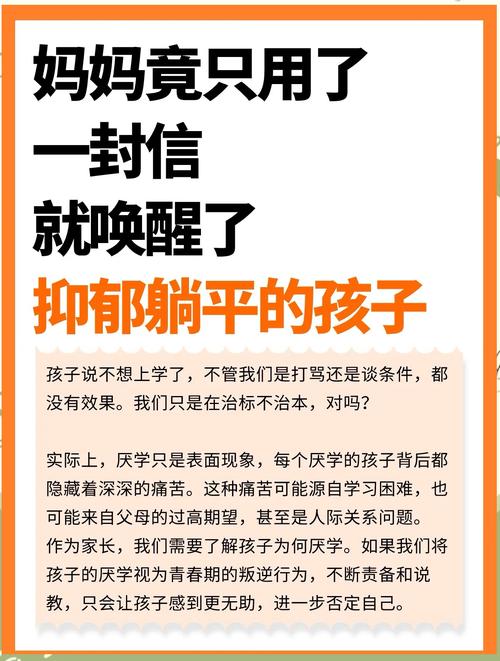

晚自习结束的铃声响起,十六岁的小雨却将书包随意扔在客厅角落,母亲发现这个月第三次未完成的数学作业时,焦虑的质问被反锁的房门阻断,这样的场景正在无数高一家庭上演:中考时斗志昂扬的孩子,升入高中后突然失去学习动力,手机游戏取代教辅资料,沉默对抗代替积极沟通,这种学业热情的断崖式下跌,实则是青少年在成长关键期发出的求救信号。

解码厌学背后的三重压力源

-

知识难度的几何级增长

高中课程呈现明显的抽象化特征,单科知识量达到初中三倍,物理的矢量分析、化学的摩尔计算、文言文的训诂考据,这些思维层级的跃升让沿用初中方法的学生频频受挫,某重点高中调研显示,67%新生在首次月考后出现显著心理落差。 -

身份认同的剧烈震荡

青春期前额叶皮层发育带来的自我意识觉醒,与高中全新的评价体系产生剧烈碰撞,曾经的"学霸"可能沦为中等生,引以为傲的解题技巧突然失效,这种价值坐标的崩塌往往表现为对学习意义的怀疑:"我为什么要学这些?" -

社交生态的重新洗牌

寄宿制管理、跨区招生的普遍化,使高一学生面临人际关系的彻底重构,某心理咨询机构数据显示,42%的厌学个案存在未被察觉的校园社交障碍,包括寝室矛盾、竞赛班歧视等隐形压力。

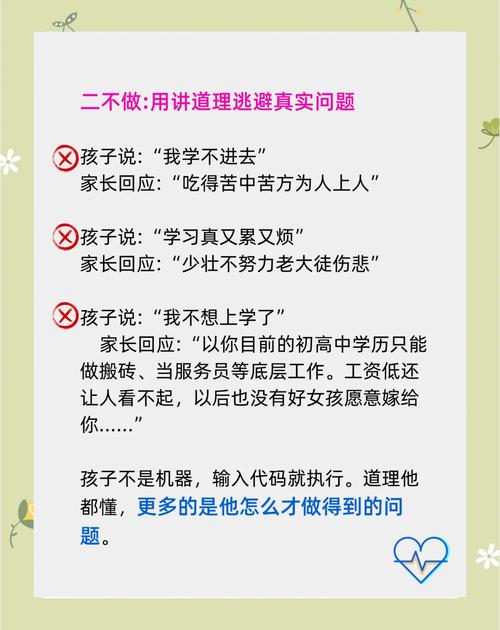

家长常见应对误区及其破坏性后果

案例警示:张女士发现儿子成绩下滑后,立即辞去工作全职陪读,每天检查各科作业,周末安排四位家教轮番辅导,三个月后,孩子出现考试呕吐症状,最终确诊焦虑症。

-

高压管控的恶性循环

24小时监控、强制卸载社交软件、取消文体活动等做法,会加剧青少年的心理闭锁,神经科学研究表明,持续高压状态会使海马体萎缩,直接损害记忆能力。 -

放任自流的危险转向

"让孩子自己醒悟"的侥幸心理可能导致问题积重难返,青少年大脑奖惩机制尚未成熟,持续的游戏沉迷会改变多巴胺分泌模式,形成真正的行为依赖。 -

横向比较的隐形伤害

"你看隔壁小明"这类对比,会激活大脑的威胁防御系统,心理学实验证实,长期处于比较中的青少年,前额叶皮层活跃度降低26%,自我调节能力显著弱化。

构建支持系统的四维干预方案

-

情感联结重建计划

每周设置2-3小时"非教育对话"时间,从漫威宇宙聊到校园食堂,通过《Journal of Adolescence》提倡的"平行对话法",在看似随意的交流中捕捉关键信息,切记:孩子愿意开口时,放下正在切的菜、关掉正在响的手机。 -

学习目标拆解技术

与孩子共同绘制"学科能力雷达图",将"提高数学成绩"转化为"每天独立完成3道函数图像题",借鉴游戏化机制,设立青铜到王者的段位系统,让进步可视化。 -

成长型思维培养方案

在书桌醒目处张贴"脑科学宣言":①犯错时神经元在形成新连接 ②持续努力可使灰质增厚8% ③爱因斯坦曾留级,定期观看《风雨哈佛路》等励志电影后的深度讨论,胜过百次说教。 -

支持网络搭建策略

组建包括班主任、心理教师、运动教练的支援团队,与孩子共同筛选优质学习博主,建立同龄人互助小组,重要提示:谨慎选择补习机构,避免加重认知负荷。

特殊情况的预警信号与应对

当出现连续两周缺课、自残倾向、昼夜颠倒等危险信号时,需启动危机干预机制:

- 立即进行专业心理评估(推荐SCL-90量表)

- 办理暂时休学并非世界末日,某省会城市青少年发展中心数据显示,科学干预下78%休学生成功复学

- 建立"家庭-学校-医院"三方沟通渠道,定期举行个案研讨会

陪伴成长的智慧:静待花开的艺术

某重点大学新生小林回忆高一厌学期时说道:"妈妈那句'你可以暂停,但不要放弃',成了我后来逆袭的关键。"脑神经发育规律显示,青少年决策系统到25岁才完全成熟,这意味着他们需要比想象中更多的试错机会。

智慧的家长应像经验丰富的农人:既不过度施肥催熟,也不放任杂草丛生,当我们用发展的眼光看待眼前的困境,那些看似叛逆的行为,终将在时光的酝酿中,转化为破茧成蝶的生命力,教育的真谛不在于制造完美轨迹,而在于培育持续生长的勇气——这或许才是帮助孩子穿越迷雾的最好礼物。