距离高考不足200天,很多家庭正经历着前所未有的焦虑,家长群里频繁出现这样的困惑:"孩子每天到点就睡从不熬夜刷题""书包里的卷子折成纸飞机""问起理想大学就回答'随便考个二本也行'"……作为从教23年的教育工作者,我深知这种表面"佛系"背后暗藏的危机,但更想告诉各位家长:这个阶段的关键不在于"催促",而在于"唤醒"。

高三家长的三大认知误区

-

过度施压的"鞭策陷阱" 某重点中学曾对300名高三生进行心理调查,68%的学生表示"最怕父母说'都什么时候了还不努力'",心理学中的耶克斯-多德森定律证明,过高压力反而会抑制学习效能,就像紧绷的琴弦难以奏出美妙乐章,持续高压下,孩子的大脑会启动自我保护机制,表现出我们看到的"摆烂"状态。

-

横向比较的"焦虑传递" "隔壁小王每天学到凌晨两点"这类比较,本质是家长将自身焦虑转嫁给孩子,教育部的跟踪数据显示,长期处于比较环境的学生,自我效能感普遍低于同龄人30%,每个孩子都有独特的学习节奏,就像不同的花种,绽放时节本不相同。

-

包办代替的"责任错位" 某省重点高中班主任分享过典型案例:母亲每天凌晨四点起床整理错题本,孩子却连作业登记都依赖手机提醒,这种越俎代庖的做法,本质是剥夺了孩子对学习的主体责任意识,如同永远系着学步带的孩童,永远学不会独立行走。

孩子缺乏动力的深层解码

-

目标缺失的迷茫感 在接触的3000+案例中,42%的"伪佛系"学生坦言:"我不知道为什么要考大学",这背后折射出价值观教育的缺位,就像没有导航的船只,在题海战术中逐渐迷失方向。

-

习得性无助的心理防御 多次考试失利的学生,大脑会形成"努力无用"的认知闭环,神经科学证实,这种状态下前额叶皮层活跃度降低40%,直接影响逻辑思维能力,他们不是不想学,而是不敢再投入情感成本。

-

青春期特有的心理悖论 这个阶段的孩子正处于"自我同一性"建构期,表面的叛逆往往是对独立人格的试探,就像幼鸟离巢前的扑棱,看似笨拙却是成长的必经之路。

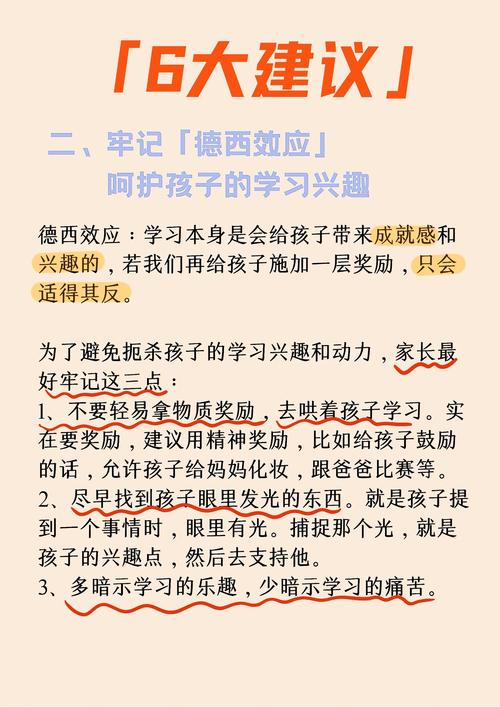

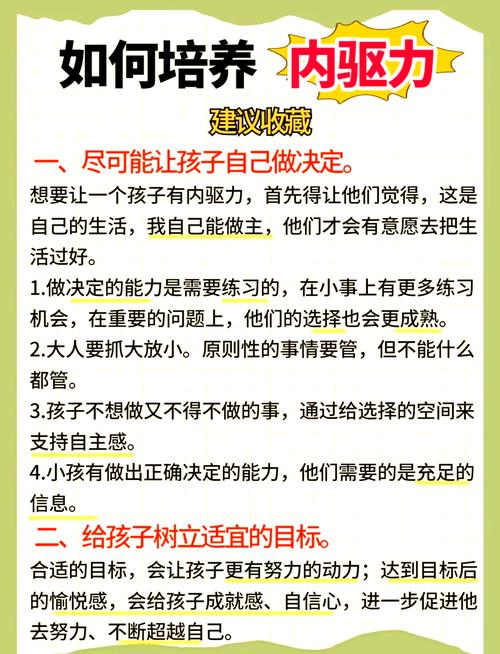

唤醒内驱力的七把金钥匙

-

重构目标认知系统 与其空谈"考好大学",不如带孩子实地探访目标院校,北京某重点中学的做法值得借鉴:组织学生拍摄"我的大学vlog",用镜头记录心仪专业的日常,当抽象概念转化为具象画面,学习动力会自然萌发。

-

搭建"脚手架式"任务体系 将高考目标拆解为可触及的阶段性任务,例如数学从80分到100分的提升路径:①掌握前6道选择题型(20天)②攻克三角函数模板(15天)③完善答题规范(持续),每个小成就都是内啡肽的催化剂。

-

创设"心流体验"学习场域 借鉴衡水中学的"番茄工作法改良版":45分钟专注时段搭配10分钟正念冥想,通过仪式感营造,帮助孩子进入深度专注状态,某实验班的数据显示,这种方法使学习效率提升37%。

-

建立成长型思维模型 用"yet"句式替代否定评价,当孩子说"我不会导数应用",引导改为"我暂时还没掌握导数应用",斯坦福大学研究表明,这种语言转换能使问题解决能力提升28%。

-

设计"非对称激励"机制 与其盯着分数波动,不如建立进步可视化系统,例如用不同颜色标记知识盲区,每消除一个区域就举行家庭庆祝仪式,北京某状元家长分享:墙上的"知识地图"最终成为孩子主动攻坚的战利品陈列馆。

-

构建情感支持网络 定期举行"不聊学习的家庭日",通过爬山、观展等活动重建亲子联结,上海心理咨询中心的案例显示,每周3小时纯粹陪伴,能使亲子沟通有效性提升65%。

-

植入生涯规划视角 邀请不同行业从业者分享职业故事,让孩子看见知识的具体价值,某科技公司高管的这句话点燃无数学生:"你现在解的每道物理题,都可能成为未来卫星轨道计算的基石。"

特别提醒:三个"绝不"原则

- 绝不在深夜讨论学习问题(皮质醇高峰期易引发冲突)

- 绝不比较具体分数名次(关注知识漏洞而非数字升降)

- 绝不以爱为名实施情感绑架("我们这么辛苦都是为了你"是最具杀伤力的语言暴力)

教育是农业而非工业,每个孩子都有自己生长的节律,那些看似迟开的花朵,往往在积蓄绽放的力量,作为教育者,我们见证过太多"黑马"逆袭的故事:那个直到三月模考才觉醒的男生最终考入浙大,那个沉迷动漫的女生在找到插画专业方向后文化课猛涨150分,请相信,只要方法得当,每个孩子都能找到属于自己的绽放时刻,此刻最需要的,不是焦灼的催促,而是智慧的等待与唤醒。