夜幕降临时分,某小区居民楼此起彼伏响起相似的对话:"数学作业还没写完?半小时前不是说只剩两道题了吗?""这道题要想到什么时候?你看看都几点了!"透过千家万户的窗户,我们总能看到相似的场景:孩子面对作业本发呆,家长在旁焦虑踱步,根据中国教育学会2023年发布的调查报告显示,7-12岁儿童群体中,存在作业拖延现象的占比高达78.6%,平均每天因此产生的家庭冲突达2.3次,这个看似寻常的教育难题,实则隐藏着儿童发展规律与教育方法的深层博弈。

解码拖延行为的底层逻辑 当家长看到孩子不断摆弄橡皮、频繁去卫生间时,往往将其简单归结为"懒惰"或"态度问题",然而神经科学研究表明,儿童前额叶皮质要到25岁左右才能完全发育成熟,这个负责计划、决策的脑区发育滞后,直接导致他们难以进行有效的自我管理,某重点小学曾对四年级学生进行为期半年的追踪观察,发现那些作业效率低下的孩子,在"任务拆解能力"和"时间预估能力"的测试中得分普遍低于同龄人30%以上。

环境干扰因素往往被严重低估,上海家庭教育研究院的实验显示,当书桌摆放玩具、家长在旁刷短视频、弟弟妹妹在客厅玩耍时,儿童进入专注状态所需时间延长2.8倍,更值得关注的是,62%的拖延行为实质是畏难情绪的外显,北京师范大学课题组发现,当作业难度超过孩子当前能力水平30%时,启动拖延的概率会骤增至89%。

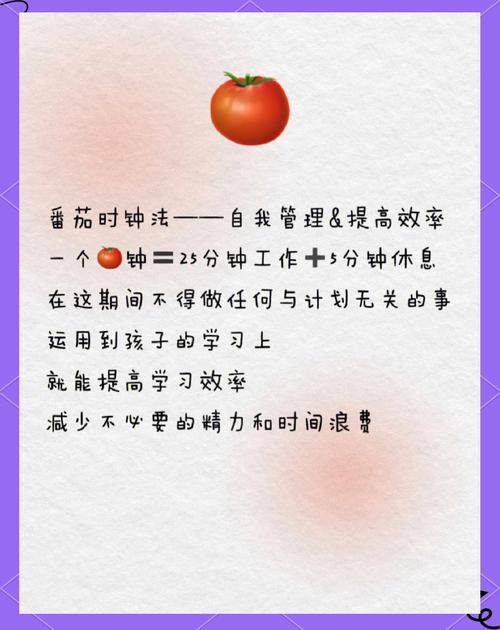

重构家庭作业场的实践策略 在杭州某实验小学推广的"时空契约法"成效显著:准备专用计时器与可视化任务板,将作业分解为25分钟/5分钟间隔的"番茄单元",五年级学生小宇的妈妈反馈:"以前催十遍不动,现在他自己会主动按下计时器,因为知道专注25分钟就能获得休息奖励。"关键不在于时间长短,而是让孩子建立"时间有界"的掌控感。

任务拆解需要遵循"脚手架理论",面对一篇作文,可以引导孩子先完成思维导图(10分钟),再口述录音(5分钟),最后分段落书写,广州某重点中学的实践数据显示,经过结构化训练的学生,复杂作业的启动时间从平均23分钟缩短至7分钟,这种"化整为零"的策略能有效降低心理压力阈值。

正向激励体系的设计要突破物质奖励的局限,深圳某家庭教育工作室研发的"成长能量瓶"值得借鉴:每次及时完成小目标就投入一颗星星,积累到10颗可兑换"免催卡"或"错题赦免券",这种将过程可视化的方式,既能强化积极行为,又避免了纯粹物质刺激的副作用。

警惕教育中的反向助推陷阱 过度干预正在制造新型依赖,南京儿童心理中心接诊的案例中,38%的作业拖延儿童存在"家长催促依赖症"——没有父母监督就完全无法启动任务,这种越界帮助实质上剥夺了孩子的自我管理试错机会,正确的做法是采用"渐进式放手法",初期陪伴建立流程,中期转为远程监督,最终实现自主管理。

负面评价的破坏力远超想象。"你怎么这么磨蹭"的标签化指责,会引发"自我验证效应",重庆某小学的心理测评显示,经常被负面评价的孩子,作业拖延程度比同龄人高出47%,建议改用描述性语言:"我注意到你在选择题上花了20分钟,需要帮忙看看哪里卡住了吗?"

时间观念的培养需要跳出说教框架,与其反复强调"一寸光阴一寸金",不如带孩子体验"时间实体化",成都某家庭发明的"时间积木法"颇有创意:用乐高积木代表不同时长,完成作业节省的时间可兑换游戏积木,这种具象化操作让抽象概念变得可触可感。

构建可持续的成长支持系统 建立"家庭作业公约"比单方面提要求更有效,北京某三口之家制定的公约包含:"父母19:00-20:00不用电子设备""孩子每完成一科作业可自主选择休息方式""每周召开15分钟作业复盘会",这种双向承诺让责任感从单向要求变为共同约定。

认知升级要从家长自身开始,参加家长课堂的系统学习,比零散获取育儿技巧更重要,知名教育专家王老师的"作业管理四象限"理论值得参考:将任务按"难易程度"和"重要程度"划分,优先处理"重要且简单"的作业建立信心,最后攻克"重要且困难"的部分。

当9岁的萌萌在坚持三个月后,骄傲地向父母展示自己设计的"作业进度表"时,这个曾经需要催20遍才动笔的孩子,已经掌握了自主管理的金钥匙,教育的真谛不在于消灭拖延,而在于培养孩子与时间对话的能力,那些在作业本前"浪费"的时光,终将在科学引导下,转化为通向自律的阶梯,每个拖延瞬间都是教育的契机,需要我们以智慧为灯,耐心为路,陪伴孩子走出成长的迷雾。