被误解的"厌学":一个复杂现象的重新定义

清晨七点的校园门口,总能见到这样的场景:孩子们背着沉重的书包,脸上交织着困倦与抗拒,家长口中"现在的孩子越来越不爱学习"的抱怨,教师办公室里"这个学生就是态度有问题"的讨论,构成了当代中国教育场景中挥之不去的阴霾,当我们把这种现象简单归类为"厌学"时,是否真正理解了这个标签背后的深层内涵?

在心理学领域,"厌学"并非一个严谨的学术概念,它更像是一个症状集合体,包含了学习动机缺失、情绪抵触、行为逃避等多维度表现,北京师范大学教育心理研究所2023年的追踪研究发现,在自述"厌学"的青少年群体中,67.8%存在不同程度的焦虑症状,42.3%表现出抑郁倾向,而真正对知识本身产生厌恶的仅占9.6%,这些数据揭示了一个重要事实:大多数被贴上"厌学"标签的孩子,实际上正在经历心理层面的系统性危机。

心理机制解码:当学习成为创伤体验

从发展心理学视角观察,青少年时期是自我同一性建构的关键阶段,这个时期个体对环境的敏感度是儿童期的3-2倍(哈佛大学发展研究中心,2022),当教育环境与个体心理需求产生持续冲突时,神经系统会启动保护机制,上海交通大学医学院团队通过功能性磁共振成像研究发现,长期处于高压学习状态的学生,其杏仁核(情绪中枢)活跃度比同龄人高出40%,而前额叶皮层(理性决策区域)活跃度下降27%,这意味着他们的情绪调节系统长期处于超负荷状态。

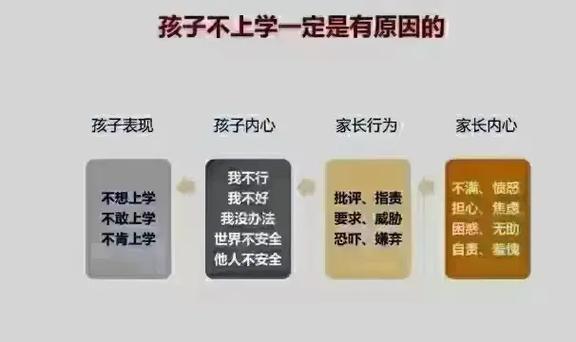

这种神经机制的改变会引发连锁反应:学生可能从最初的课业压力,发展为对教学环境的全面抵触,就像免疫系统对过敏原的过度反应,他们的大脑开始将整个学习场景标记为"危险源",此时表现出的逃学、拖延、注意力涣散,实质上是心理防御机制的外在投射。

教育生态审视:被忽视的系统性压力源

将厌学简单归因于个体心理问题,无异于将溺水者的挣扎视为性格缺陷,中国教育科学研究院2023年发布的《基础教育生态白皮书》显示,初中生日均有效学习时间达10.2小时,超过OECD国家平均水平37%,在这种高强度教育模式下,青少年的基本心理需求持续受损:

- 自主性需求:78.6%的学生表示"完全不能决定学习内容和进度"

- 胜任感需求:成绩后50%的学生中,92%持续体验挫败感

- 归属感需求:43.5%的受访者认为"在学校找不到存在价值"

更值得关注的是教育评价体系的单一化趋向,当社会将"一本率""清北人数"作为衡量教育质量的唯一标尺时,必然催生出扭曲的价值生态,那些在艺术、体育、技术领域独具天赋的学生,往往因为学业成绩暂时落后就被贴上"差生"标签,这种否定性评价造成的心理创伤,可能持续影响个体终身发展。

多维干预路径:从病理治疗到生态重构

面对厌学现象,需要建立分级干预体系,对于已经出现躯体化症状(如失眠、头痛、肠胃功能紊乱)的群体,专业心理治疗不可或缺,认知行为疗法(CBT)配合正念训练,被证实能有效改善68%的焦虑型厌学个案(华西医院心理卫生中心,2022),但对于更大范围的预防性干预,更需要教育生态的整体优化:

-

课程体系革新:浙江省某重点中学实施的"学术+兴趣双轨道"模式,使学生厌学率下降54%,其核心是建立多元化的成就评价体系,让每个学生都能找到价值支点。

-

教师能力升级:北京海淀区推行的"教育心理指导师"培训项目,要求教师掌握基础的心理咨询技术,参与该项目的班级,师生冲突事件减少72%,学习积极性提升39%。

-

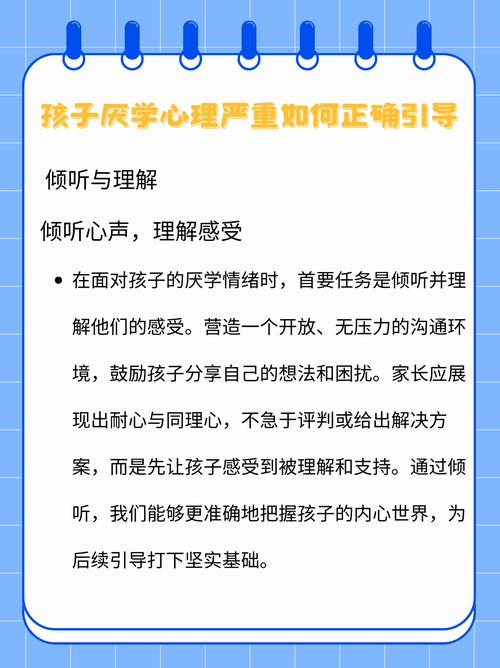

家庭支持网络:深圳市家庭教育指导中心开发的"三阶沟通法",通过改善亲子对话质量,使家庭因素引发的厌学案例下降61%,关键突破在于帮助家长理解"共情不等于纵容"。

前瞻性思考:从危机干预到成长赋能

在脑科学领域的最新突破为我们提供了新视角,MIT神经教育实验室发现,当学习内容与个体经验产生情感共鸣时,海马体的记忆效率提升300%,这提示教育者:与其纠结于"如何让学生更努力",不如思考"如何让知识更鲜活"。

上海某创新学校进行的"场景化学习"实验颇具启发性:将物理课堂搬至游乐场,通过过山车运动讲解力学原理;在菜市场开展经济学实践,让学生理解供需关系,两年跟踪数据显示,实验组学生的内源性学习动机得分是对照组的2.3倍。

这些实践印证了人本主义心理学的核心观点:每个个体都有自我实现的内在动力,厌学现象的本质,是这种生命力在教育异化过程中的扭曲表达,当我们不再用"问题"视角审视学生,而是将其视为教育生态的"报警器",或许就能找到破局的关键。

站在教育变革的十字路口,我们需要的不仅是更精细的心理诊断工具,更是直面系统弊病的勇气,那些趴在课桌上昏睡的少年,那些在考场颤抖的双手,那些被撕碎的试卷,都在诉说着同一个真相:厌学不是某个学生的心理缺陷,而是整个时代的教育诘问,解这道题目的答案,或许就藏在卢梭两百年前的箴言里:"教育即生长,除了生长别无目的。"唯有回归这个本质,我们才能帮助年轻一代重建与知识的温情联结,让学习真正成为滋养生命的源泉。

(全文共1287字)