近年来,青少年心理健康问题引发社会广泛关注,教育部2022年发布的《中小学生心理健康状况调查报告》显示,约18.7%的初高中生曾因心理压力产生休学念头,面对孩子主动提出或校方建议的休学决定,家长往往陷入双重焦虑:既担心孩子的身心健康,又不清楚复杂的休学流程如何办理,本文将从教育管理角度,系统解析从提出休学到复学衔接的全流程操作要点。

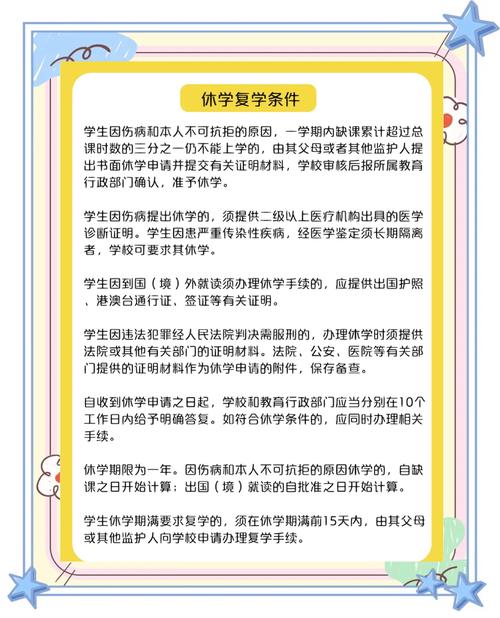

休学决策前的必要评估 办理休学手续前,家长需要完成三个层面的专业评估,首先是医疗评估,对于因身体或心理原因休学的学生,需取得二级甲等以上医院的诊断证明,以抑郁症为例,需要精神科医生出具的诊断书及治疗建议,其次是学业评估,建议与班主任、年级组长共同分析当前学业进度,预估休学对升学规划的影响,最后是家庭教育评估,需确认家庭是否具备陪护条件及后续教育计划。

某市重点中学曾出现典型案例:初三学生因焦虑症申请休学,家长未与学校充分沟通即自行决定,导致错过中考报名时间,这个案例警示我们,休学决策必须建立在校方、家长、专业机构三方共识基础上。

正式申请阶段的核心要件 根据《中小学生学籍管理办法》,办理休学需准备五类基础材料:

- 监护人签字的书面申请(需注明休学原因及期限)

- 医疗机构诊断证明(加盖公章)

- 学生学籍信息表

- 监护人身份证明复印件

- 特殊情况下需补充的材料(如交通事故责任认定书等)

特别需要注意的是,不同地区对医疗证明的时效性要求存在差异,例如北京市要求诊断证明开具时间不超过30天,而广州市则放宽至60天,家长可通过教育局官网或12345热线查询当地具体要求。

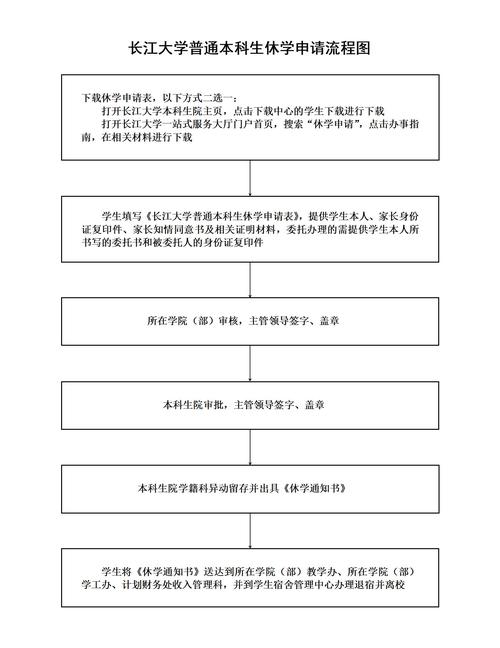

学校审批流程详解 材料提交后,学校将启动三级审核机制:

- 班主任初审:核实学生出勤记录及日常表现

- 教务处复核:检查材料完整性并启动学籍系统操作

- 校长办公会终审:重大事项需校务会议集体决议

某省会城市重点高中的实践显示,完整流程通常需要5-7个工作日,期间家长应保持通讯畅通,及时补充缺失材料,需要提醒的是,义务教育阶段学校不得以任何理由拒绝符合规定的休学申请。

教育主管部门备案要点 学校批准后,需在10个工作日内通过全国学籍管理系统提交电子备案,家长应注意获取两个关键凭证:加盖学校公章的休学证明书和系统生成的学籍异动编号,部分地区如上海、杭州已实现"无纸化"办理,家长可通过"随申办""浙里办"等APP实时查询办理进度。

休学期间的法律注意事项

- 监护责任:家长需定期向学校反馈学生状况,失联超3个月可能触发保护机制

- 复学保障:学校不得以任何形式变相取消学生复学资格

- 特殊保护:残疾学生休学期间仍享受相关教育补贴

- 禁止行为:不得利用休学空档期违规参加校外培训或就业

复学准备的三个关键节点

- 医疗评估节点:建议在拟复学前2个月进行复学评估检查

- 学业衔接节点:可通过校本资源平台获取错过的课程资料

- 心理过渡节点:多数学校提供1-2周的试读适应期

某教育强区的跟踪数据显示,完成系统复学准备的学生,二次休学率比未准备群体低63%,建议家长提前3个月与学校心理老师、班主任建立复学支持小组。

常见问题处置指南

- 学籍年限问题:普通高中阶段休学不得超过2年,且计入最长修业年限

- 跨省转学衔接:需在休学前咨询转入地教育部门政策

- 国际课程转换:部分国际学校需重新评估语言能力

- 特殊情况处理:疫情等不可抗力因素可申请材料补交

值得关注的是,2023年教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》中特别强调,对因心理问题休学的学生,学校应建立"一人一策"帮扶机制,这意味着复学支持已从程序性保障升级为系统性工程。

休学手续办理看似是行政流程,实则关乎教育公平与学生发展权益,家长在操作过程中既要严格遵守制度规范,也要善于运用政策赋予的合法权益,建议在办理过程中做好三个阶段记录:沟通记录、材料交接清单、时间节点备忘录,当遇到特殊困难时,可依法向当地教育督导部门寻求帮助,教育的本质是成就每个生命的健康成长,规范的休学制度正是这种人文关怀的制度化体现。

(全文共1783字)