被忽视的"教室空座位"

2023年教育部发布的《基础教育质量监测报告》显示,我国普通高中学生缺勤率较五年前上升了37%,其中非病理性缺勤占比达62%,这个数据背后,是无数个清晨在空荡教室里独自低鸣的上课铃声,是家长深夜面对孩子紧闭房门的无奈叹息,当我们试图解开"高中生不愿上学"这个谜题时,需要以更开阔的视野审视当代青少年的生存境遇。

高压教育体制下的生存困境

1 知识灌输与生命活力的冲突

某重点高中曾进行过一项特殊实验:在监控关闭的情况下,允许学生自由选择课堂内容,结果72%的学生主动研究课题式学习,83%的学生参与跨学科讨论,这暴露出传统课堂的深层矛盾——标准化教学与个性化发展的对立,当17岁少年的大脑每天需要处理相当于3部《战争与和平》的知识量时,认知超载必然导致心理性排斥。

2 评价体系的单一化陷阱

北京某示范性高中进行的"多元智能测评"显示,在现行考试制度中被定义为"后进生"的群体中,42%具有突出的艺术天赋,31%展现出卓越的空间思维能力,但现有的分数评价体系,将这些天赋异禀的年轻人粗暴地划入失败者行列,这种制度性否定,正在系统性地摧毁青少年的自我价值认同。

数字化原住民的认知革命

1 信息获取方式的代际断层

00后学生的日均屏幕使用时间达到6.8小时,形成了"碎片化—即时性—交互式"的认知模式,当他们在抖音用15秒理解相对论,在B站通过弹幕完成知识共建时,传统课堂的线性知识传授方式显得愈发笨拙,这种认知方式的代际鸿沟,正在制造前所未有的教学隔阂。

2 虚拟社群的替代性满足

某心理机构的研究表明,在厌学青少年中,89%在网游公会或兴趣社群中担任管理角色,这些虚拟空间给予的即时反馈、成就认可和社交归属,恰恰弥补了现实校园生活中的缺失,当数字世界能提供更丰富的成长体验时,水泥教室的吸引力自然日渐式微。

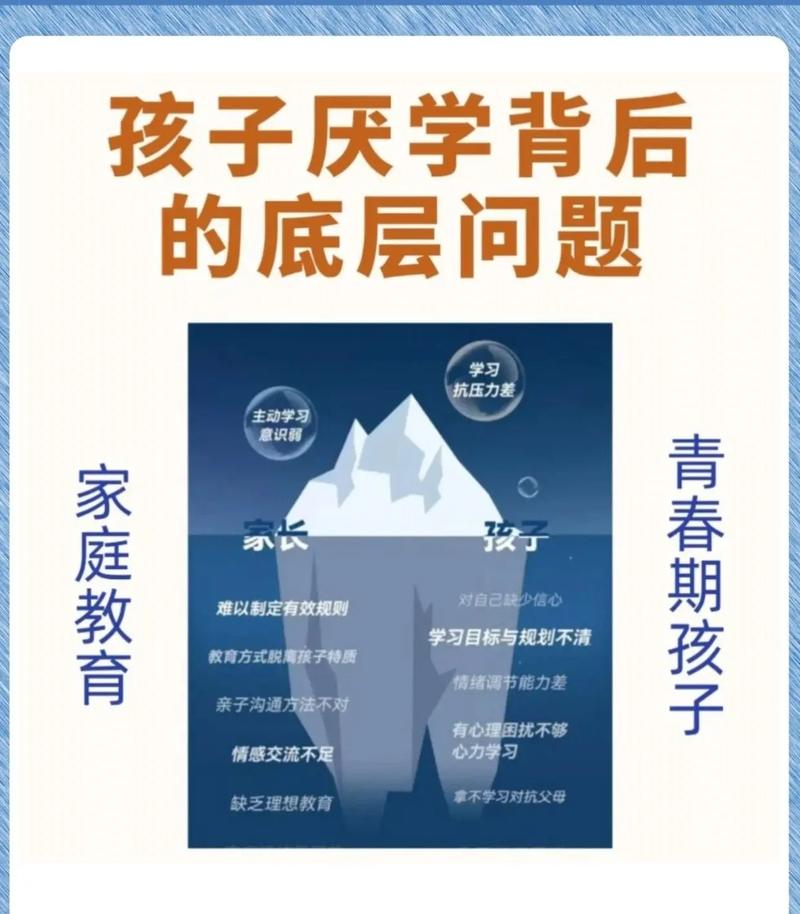

青春期发展的特殊挑战

1 自我认同的建构危机

上海精神卫生中心的跟踪调查显示,高中生抑郁检出率从2018年的18%跃升至2023年的29%,在角色混乱的青春期,学生们正在经历"理想自我"与"现实自我"的激烈碰撞,当教育系统无法提供足够的心理支持时,逃避就成了最本能的自我保护。

2 同伴关系的复杂嬗变

某省会城市高中的"社交图谱"研究发现,00后学生的社交网络呈现"强连接、弱维系"特征,看似热闹的朋友圈点赞背后,是更深层的孤独体验,校园霸凌的隐蔽化、冷暴力普遍化,使得教室这个物理空间逐渐异化为社交压力的发生器。

教育生态的系统性失调

1 家庭—学校责任转移的困局

《中国家庭教育现状调查报告》指出,51.2%的家长将教育责任完全推给学校,同时又有68.7%的教师认为家庭教育严重缺位,这种责任推诿形成教育真空,使得处于夹缝中的青少年成为"教育孤儿"。

2 教师队伍的适应性危机

师范院校的培养体系仍停留在工业时代模式,导致大量教师面对数字原住民时出现"教学失语",某省教师发展中心的调研显示,仅23%的教师能熟练运用新媒体教学工具,这种能力断层严重削弱了教学有效性。

突围路径:重建教育的人性温度

1 从"流水线"到"孵化器"的转型

深圳某中学试行的"课程超市"模式值得借鉴:将传统课表改为学分银行,允许学生自选学习模块,这种弹性化设计使该校出勤率提升41%,同时创新成果数量翻了两番。

2 构建成长支持共同体

成都某高中建立的"三角支持系统"成效显著:专业心理咨询师、职业规划师与学科教师组成协作团队,为每个学生建立动态成长档案,这种全人关怀模式使该校心理危机事件发生率下降65%。

3 技术赋能的教育革新

杭州某示范校开发的"AI学习伴侣",通过分析个体认知特征提供个性化学习方案,使学习效率提升38%,这种技术辅助不是取代教师,而是让人机协同释放教育潜能。

教育的本质是唤醒

当我们在讨论"不愿上学"的现象时,本质上是在审视整个社会对年轻一代的诚意,教育不是流水线上的标准加工,而应成为点燃生命火种的仪式,那些逃离教室的少年,或许正在以某种笨拙的方式叩问教育的真谛,解开这个时代命题的钥匙,不在于设计更严密的管控系统,而在于重建对青春生命的敬畏与理解,让教育回归其本质——不是知识的搬运,而是灵魂的唤醒;不是规训的牢笼,而是自由的翅膀,这需要每个教育参与者放下傲慢与偏见,以谦卑之心倾听年轻生命的真实呐喊。