在九月的开学季,北京某重点高中教室内,刚结束的物理随堂测验让16岁的林晓阳陷入迷茫,黑板上密密麻麻的公式推导、试卷上完全陌生的题型,都在无声诉说着高中课堂的残酷现实——这个中考物理满分的优秀学生,此刻竟完全听不懂老师在讲什么,这样的场景正在全国数以万计的高一课堂中反复上演,当知识断层如同潮水般涌来时,学生、家长和教育者该如何构筑科学防线?

直面困境:高一课堂"失聪"现象溯源

(1)知识体系的维度跃迁 高中课程相比初中发生了质的飞跃,以数学为例,初中阶段的代数运算侧重具体数值计算,而高一立即引入的函数概念要求抽象建模能力;物理学科从现象描述转向动力学分析,需要建立完整的受力分析思维框架,这种知识结构的升维,使得沿用初中记忆型学习模式的学生瞬间失去着力点。

(2)教学方式的范式转换 高中教师的教学节奏较初中加快30%-50%,单节课的知识密度呈指数级增长,更关键的是教学策略的转变:初中老师会反复强调重点题型,而高中教师更注重知识体系的构建过程,某省重点中学的跟踪调查显示,62%的高一新生在前两个月无法适应这种"点到即止"的教学方式。

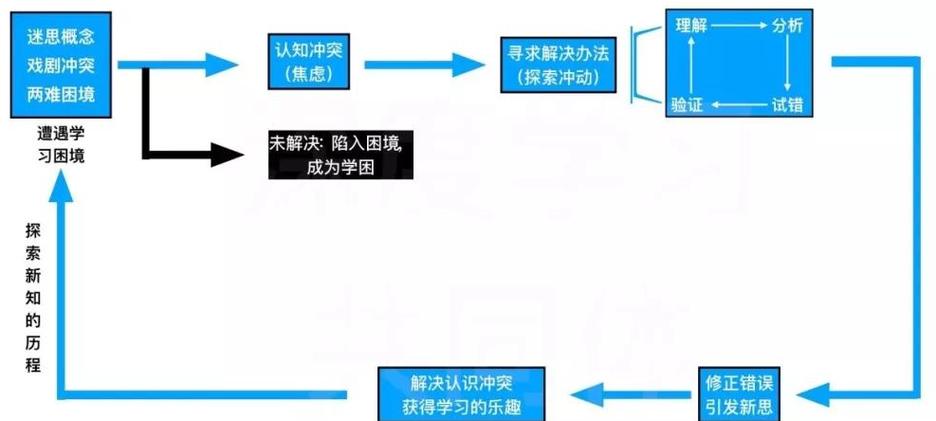

(3)心理适应的隐形障碍 新环境中,重点班学生普遍面临"相对平庸化"的心理冲击,华东师大教育心理研究所的调研数据显示,38%的优质生源在首次月考后出现明显焦虑症状,这种心理波动会形成"听不懂-焦虑-更听不懂"的恶性循环,严重时可能诱发躯体化反应。

破局之道:四维重建学习生态系统

(1)知识体系重构策略 建立"思维导图+错题本"双轨系统是突破知识壁垒的关键,以数学函数章节为例,建议学生用A3纸绘制概念图谱:左侧记录教材定义,右侧关联生活实例(如手机流量套餐与分段函数),底部标注易错点,同步创建电子错题档案,按"题干照片-错误解析-知识点溯源-变式训练"四栏整理,每周进行结构化复习。

某重点中学的实践案例显示,坚持使用该方法的学生,三个月后学科理解度提升47%,张同学的经历颇具代表性:通过将物理力学错题按"受力分析错误""公式套用错误""情景建模错误"分类整理,其月考成绩从58分跃升至82分。

(2)学习方式转型升级 推行"3-2-1"预习法:在课前完成3个基础概念理解(教材定义)、2个重点问题标注(教辅书典型例题)、1个核心疑问提炼,课堂实施"五色笔记法",用不同颜色区分定义(红)、例题(蓝)、疑问(黄)、拓展(绿)、黑),课后组建4-6人的"学习攻坚小组",每周开展2次主题研讨,通过同伴教学深化理解。

(3)家校协同支持体系 家长需建立"观察-沟通-支持"的闭环机制,避免简单询问"听懂了吗",转而采用"今天哪个知识点让你觉得最有挑战"的引导式提问,建议每月与任课教师深度沟通,重点了解孩子的思维品质变化而非单纯分数波动,有条件的家庭可创设"家庭学术沙龙",定期邀请大学生分享学习策略。

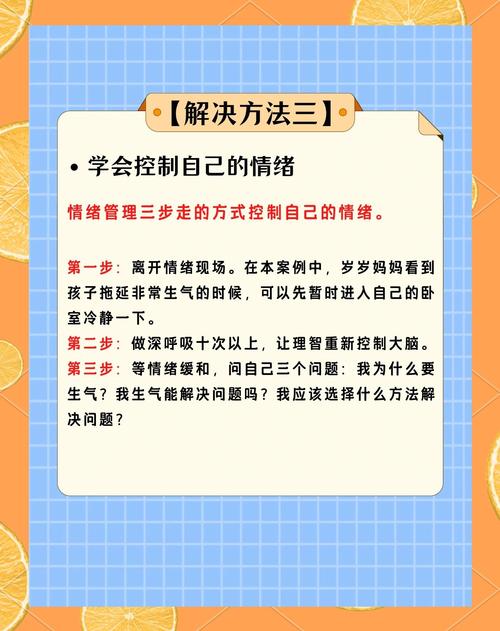

(4)心理建设长效机制 实施"成功日记"计划,要求学生每天记录3个微小进步,如"今天完整复述了数学定理推导过程",引入"番茄工作法"改良版:将学习单元设为25分钟专注+5分钟肢体活动+3分钟知识复盘,针对考试焦虑,可进行渐进式脱敏训练:从抄写试卷题干开始,逐步过渡到限时完成部分试题。

典型误区警示

(1)盲目报班陷阱 某培训机构调查显示,57%的高一家长在开学首月就报读3科以上辅导班,这种应激性补课反而加剧学习倦怠,正确的策略应该是:经过2-3周课堂观察后,针对性选择1-2个薄弱模块进行专项突破。

(2)熬夜恶性循环 生理学研究证实,凌晨1点后每熬夜1小时,次日认知能力下降15%,建议严格执行"22:30截断"原则,将未解决问题留待次日晨间解决,此时大脑神经突触可塑性处于最佳状态。

(3)单科偏执倾向 切忌因某科听不懂就无限倾斜时间,这会导致学科失衡,采用"631时间分配法":60%精力攻坚薄弱学科,30%维持优势学科,10%发展兴趣领域,形成良性互促格局。

专业支持网络构建

当自主学习难以突破时,要善用学校资源,重点中学普遍设有"学科门诊",由特级教师轮值答疑,北京四中的实践表明,每周参加2次学科门诊的学生,问题解决效率提升3倍,对于持续三周以上的学习障碍,建议进行专业学习能力评估,通过韦氏智力测验、学习风格量表等工具,制定个性化提升方案。

在这场知识与成长的双重突围战中,没有所谓的"笨学生",只有尚未找到正确路径的探索者,教育的真谛不在于瞬间顿悟,而在于持续建构,当课堂迷雾散去时,那些在困境中学会自我导航的学生,收获的不仅是知识,更是终身受用的学习智慧,正如教育家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"面对高一的学习挑战,让我们以科学方法为舟,以成长型思维为桨,共同驶向理想的彼岸。