现象背后的多维成因 (一)生理层面的基础性障碍

-

睡眠质量对认知功能的决定性影响 根据教育部2023年基础教育质量监测报告显示,我国中小学生日均睡眠时间达标率仅为32.7%,长期睡眠剥夺直接导致前额叶皮层功能受损,表现为课堂上的注意力维持困难,临床案例显示,连续两周睡眠不足7小时的初中生,其课堂知识留存率下降达40%。

-

营养失衡对神经递质的影响机制 多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质的合成需要充足的蛋白质、铁、锌等营养素,某三甲医院儿童发育门诊数据显示,注意力障碍患儿中68%存在血清铁蛋白低于正常值,52%维生素D水平不足,典型的早餐结构失衡案例:某五年级学生长期以高糖饮料搭配精制碳水,导致血糖剧烈波动引发注意力涣散。

-

感官统合失调的隐蔽性影响 前庭觉、本体觉发育滞后的儿童在静态听课环境中会出现坐姿不稳、小动作频繁等现象,某特殊教育研究中心统计,约15%的普通班级学生存在未被识别的轻度感觉处理障碍,这些学生往往被误判为"故意捣乱"。

(二)心理动力的结构性缺失

-

学习动机系统的断裂现象 当知识呈现与个体经验完全脱节时,大脑会自动启动认知过滤机制,某重点中学的课堂观察发现,在讲授抽象数学概念时,未建立现实联结的学生群体,15分钟内注意力流失率达73%。

-

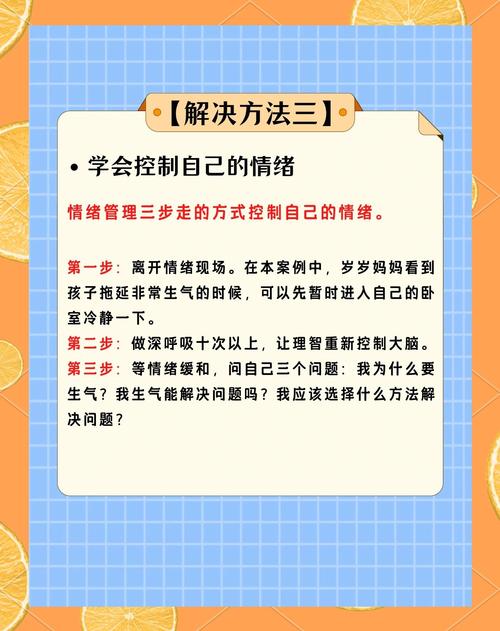

情绪淤塞的认知干扰效应 家庭矛盾、同伴关系等情绪问题会持续消耗心理能量,心理咨询案例显示,经历父母离异的四年级学生,其课堂有效注意时长从常态40分钟骤减至12分钟,这种状态平均持续6-8个月。

-

习得性无助的心理固化过程 连续的学习挫败经历会引发大脑杏仁核过度激活,形成条件反射式的逃避反应,追踪研究表明,经历三次以上重大考试失利的学生,课堂参与度会呈现阶梯式下降,平均每个失败周期降低22%的注意力投入。

教育生态的系统性反思 (一)教学模式的代际冲突

-

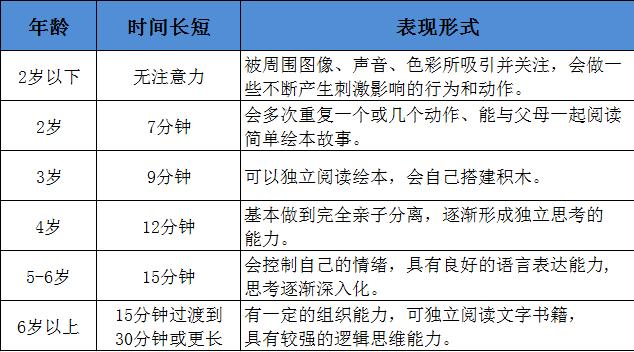

数字化原住民的认知特性变革 00后青少年平均注意力转换频率较90后提升3.2倍,但持续专注能力下降40%,某省教育厅教学改革实验显示,采用15分钟模块化教学+5分钟实践强化的课堂结构,知识留存率提升58%。

-

知识呈现方式的适配性断层 脑科学研究证实,动态视觉信息的记忆编码效率是纯听觉输入的3.5倍,但当前仍有63%的课堂以单一讲授为主,某地市教研员听课记录显示,使用多媒体交互教学的课堂,学生眼动追踪热点持续时间延长2.8倍。

(二)家庭教育的双刃剑效应

-

过度干预引发的自主性萎缩 某教育研究院的跟踪调查发现,家长每日辅导超过2小时的小学生,其课堂自主思考时间减少37%,形成典型的"人工呼吸式学习"依赖。

-

期待压力传导的认知过载 当家庭期望值超出孩子最近发展区15%以上时,焦虑情绪会显著影响工作记忆容量,心理测评数据显示,参加3个以上课外辅导班的学生,其课堂信息处理速度降低29%。

突破困境的实践路径 (一)生物节律的重建方案

-

睡眠周期的科学调控 建议建立"90分钟睡眠周期"管理,通过固定晨光照射时间调节褪黑素分泌,某实验校实施睡眠质量监测计划后,学生课堂打盹率下降61%。

-

营养干预的精准实施 推广"认知友好型餐单",重点补充Omega-3脂肪酸、B族维生素及抗氧化剂,某区试点学校经过6个月膳食改良,学生课堂专注力评估提升42%。

(二)学习动力的唤醒策略

-

具身认知的课堂转化 采用"做中学"的教学设计,例如将数学测量单元转化为校园实地测绘项目,某校实践表明,这种教学方式使相关知识点掌握率从54%提升至89%。

-

元认知能力的阶梯培养 通过"思维可视化"训练,帮助学生建立注意力的自我监控机制,使用学习日志法的班级,学生自我调节能力评估分数提高37%。

(三)教育生态的协同优化

-

家校沟通的范式转型 建立"学习行为观察清单"共享机制,教师记录课堂表现关键词,家长反馈家庭学习状态,形成教育合力,试点学校实施该制度后,家校教育策略一致性提升68%。

-

技术工具的理性使用 推行"注意力训练APP",通过认知游戏提升持续专注力,某教育科技公司研发的专注力训练程序,经过12周使用可使注意稳定性提高55%。

教育是系统工程,需要家庭、学校、医疗等多方专业协作,建议建立"注意力发展档案",实施个性化干预方案,家长应避免简单归因,教师需提升差异化教学能力,社会要创造支持性成长环境,通过科学认知和系统施策,完全可以帮助孩子重建课堂参与的正向循环。