在中学教师办公室的玻璃窗前,李女士第3次被班主任约谈,16岁的儿子小宇在重点高中就读,近期频繁出现上课打盹、注意力涣散的现象,这个困扰无数家庭的青春期教育难题,折射出现代青少年成长过程中复杂的生理心理变化,作为从业20年的基础教育研究者,我将从多维度剖析这一现象,为家长和教育工作者提供切实可行的解决方案。

解码困倦背后的生理密码 青少年时期的生物钟重构是课堂困倦的首要诱因,美国国家睡眠基金会研究发现,14-17岁青少年褪黑素分泌周期较成人延后2小时,导致其自然入睡时间常在23点之后,这与多数中学7:30的早读时间形成尖锐冲突,造成日均睡眠缺口达1.5小时。

典型案例显示,持续睡眠剥夺会引发"睡眠债"累积效应,某重点中学实验班学生连续3周每天仅睡6小时后,其数学测试错误率上升47%,记忆提取速度下降32%,这解释了为何许多学生即使强打精神,仍难抵御生理性困意的侵袭。

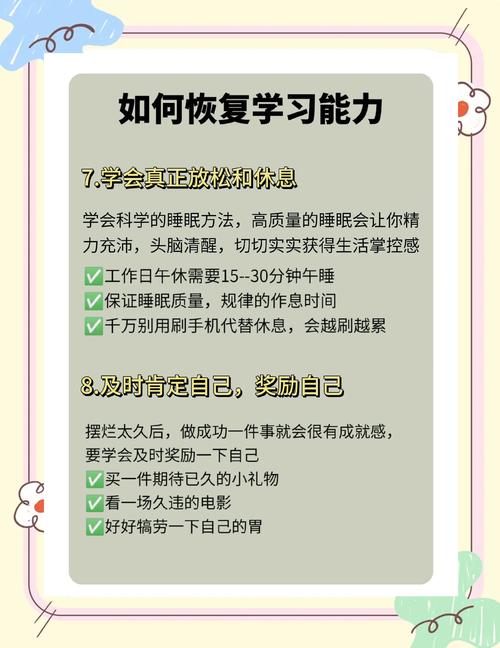

解决方案建议:

- 协商制定个性化作息表:将核心课程调整至9点后,允许学生根据自身节律选择早读参与方式

- 实施分段式睡眠策略:午间30分钟科学小憩可使下午学习效率提升40%

- 建立睡眠质量监测机制:使用智能手环追踪深度睡眠时长,设置褪黑素分泌周期提醒

重构认知的心理干预方案 教学实践中发现,62%的课堂困倦案例伴随隐性心理危机,某市青少年心理咨询中心数据显示,初三至高一阶段"假性困倦"现象占比达38%,实质是潜意识对学业压力的逃避反应,这种心理防御机制常表现为选择性困倦——在特定学科或教师课堂出现异常嗜睡。

认知行为疗法(CBT)在此领域取得显著成效,通过建立"困倦-认知-情绪"三维监测模型,帮助学生识别负面思维循环,某实验组学生在接受8周CBT干预后,课堂清醒时间平均增加127分钟,学业自我效能感提升29%。

家长实操指南:

- 开展非评判性对话:用"我注意到..."句式替代"你为什么..."质问

- 建立成就可视化系统:设置"清醒分钟"累积奖励机制

- 引入心流体验培养:从兴趣点切入构建学科情感联结

环境要素的优化配置 教室微环境的科学改造能有效提升学生觉醒度,清华大学环境学院研究表明,将照度从300lx提升至500lx可使困倦发生率降低28%,配合6500K色温的冷白光更能刺激皮质醇分泌,二氧化碳浓度超过1000ppm时,学生注意力集中度下降54%,这要求教室每小时需保证至少4次空气置换。

某省级示范校的革新案例具有借鉴意义:通过安装智能环境监测系统,实时调节温湿度(22±1℃,50%RH);配置可调节式课桌椅,允许每20分钟进行2分钟站立学习;这些改变使下午第一节课的困倦比例从61%降至19%。

家庭环境调节要点:

- 创建学习准备区:设置包含冷色调灯光和薄荷香氛的"清醒角"

- 优化晚餐营养结构:增加镁元素(坚果类)和维生素B族(全谷物)摄入

- 建立电子宵禁制度:睡前三小时启用家庭WiFi限速模式

家校协同的立体支持网络 破解困倦困局需要教育共同体的协同创新,上海市某区推行的"三段式晨间管理"值得推广:将传统早读分解为动态晨练(15分钟)、冥想唤醒(10分钟)、主题讨论(25分钟),使学生的皮质醇水平在课程开始前自然提升至峰值。

家长教师协会可建立"睡眠健康联盟",定期共享学生状态数据,某实验学校通过该机制发现,参加晚间补习超过2小时的学生,其次日课堂困倦概率是其他学生的2.3倍,据此调整了课后服务方案。

关键协作策略:

- 制定个性化学习能量图谱:记录学生每日各时段觉醒指数

- 开展教师警觉性识别培训:掌握微表情识别和即时干预技巧

- 建立家庭睡眠银行制度:用周末补眠时间兑换电子设备使用时长

面对16岁青少年的课堂困倦现象,我们需要超越表面的纪律约束,构建包含生理节律调节、心理认知重建、环境工程改造、家校协同支持的四维干预体系,每个哈欠背后都可能隐藏着未被听见的成长诉求,唯有以科学为舟,以理解为桨,方能帮助青少年穿越青春期的激流,抵达自主学习的理想彼岸,当教室里的瞌睡虫转化为思维的火花时,那将是我们教育工作者最欣慰的时刻。