在小学数学课堂上,我们经常见到这样的场景:当其他孩子已经完成十道口算题时,有个孩子还在掰着手指算7+5;面对"妈妈买了3斤苹果,每斤5元"的简单应用题,他需要反复读题才能理解数量关系,这些现象背后,往往指向一个关键能力——数感的缺失,作为深耕基础教育20年的教育工作者,我发现数感培养的黄金期在3-12岁,而家长若能及时采取科学方法,完全可以帮助孩子实现突破性成长。

走出认知误区:数感薄弱的真实样态

很多家长将"数感不好"简单等同于"数学差",这种认知偏差可能耽误最佳干预时机,数感(Number Sense)本质是对数字的直觉感知能力,包含数字量级判断、运算策略选择、数学模式识别等8个核心维度,美国数学教师协会(NCTM)的研究显示,数感薄弱的孩子常表现出以下特征:无法快速判断15与21的大小关系,遇到24+17时坚持逐个数手指,难以估算购物总价是否超过预算等。

我接触过的小林同学就是典型案例,五年级的他能背诵乘法口诀,但面对"每支笔1.5元,买6支需要多少钱"时,依然要画6个圆圈逐一累加,这种机械记忆与真实数感脱节的现象,往往源于早期数学启蒙的"填鸭式教学"——过度强调背诵计算而忽视数理逻辑的建构。

追本溯源:数感发展的三大障碍

-

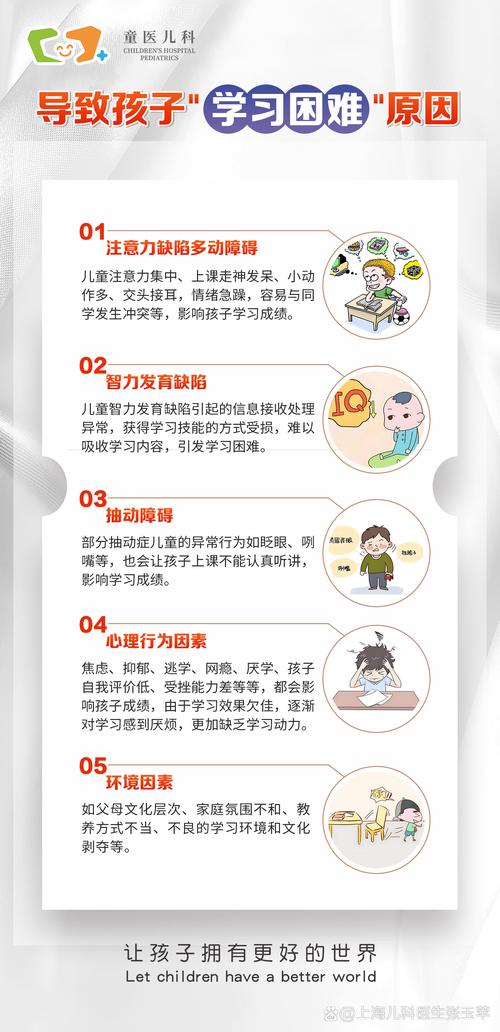

生理基础差异:加州大学脑科学实验室通过fMRI扫描发现,数感处理主要依赖顶内沟区域的神经联结,约15%儿童该区域髓鞘化较晚,导致数形转换能力滞后,这类孩子做几何题可能优于代数,但不应被简单归为"笨"。

-

启蒙方式偏差:过早使用计算器、过量刷题等做法,会削弱孩子对数字的具象感知,就像学游泳只在陆地上比划动作,永远建立不起真实的水感。

-

环境刺激匮乏:哈佛大学追踪研究发现,成长环境中缺乏计量器具(天平、量杯等)、缺少钱币使用经验的孩子,数感发展比同龄人平均滞后11个月。

重塑数感的三维培养体系

(一)生活化启蒙:让数字回归本质

建议家长把握3个生活场景进行渗透:

- 厨房实验室:让孩子参与"200克面粉+150毫升牛奶"的调配,感知克与毫升的差异

- 超市实战课:给8岁孩子50元预算采购文具,训练价格估算与找零计算

- 旅行规划师:规划家庭出游时,请孩子计算里程、油耗、景点停留时间

张女士的实践值得借鉴:她让二年级儿子负责记录家庭水电表读数,每月制作用量曲线图,半年后,孩子不仅能快速心算阶梯水价,还自发提出节水方案,这种真实情境中的数学应用,比做100道算术题更有效。

(二)游戏化训练:激活数学思维

推荐5种经教学验证有效的游戏:

- 数感积木:用不同颜色积木代表个十百位,拼搭时直观感受进位原理

- 骰子策略:两个骰子抛出后,比大小、算差值、凑目标数(如总和接近20)

- 超市过家家:设置虚拟货币系统,在买卖中理解加减乘除的现实意义

- 时间指挥官:用沙漏挑战"3分钟整理书包""5分钟速算竞赛"

- 图形侦探:在七巧板拼图中发现对称、比例、面积的关系

北京某重点小学的数学角设置"数感挑战赛",孩子们通过"蒙眼摸豆猜数量""听音辨数"等游戏,两个月内口算速度平均提升40%,这种多感官参与的训练,能有效强化数字记忆痕迹。

(三)系统化干预:搭建认知阶梯

对于严重数感滞后的孩子,建议采用"四阶渐进法":

- 实物操作阶段(2-4周):用纽扣、棋子等具体物品建立数量对应

- 半抽象过渡(4-6周):过渡到算珠、点数卡片等可视化工具

- 符号认知(6-8周):引入数字符号与运算公式

- 心像形成(持续强化):最终实现脱离实物的心理运算

杭州某教育机构采用这套方法,配合每周2次、每次30分钟的专项训练,使85%的干预对象在12周内数感测试分数提升2个等级,关键要把握"小步渐进"原则,每个阶段夯实基础后再进阶。

给家长的特别建议

- 警惕"计算器依赖症":英国教育部规定小学禁止使用计算器,强调笔算过程对数感培养的价值

- 善用等待时间:接送途中玩"车牌数字加减""红绿灯倒数计时"等碎片化游戏

- 建立成长档案:每月记录孩子解决实际数学问题的案例,用可视化的进步增强信心

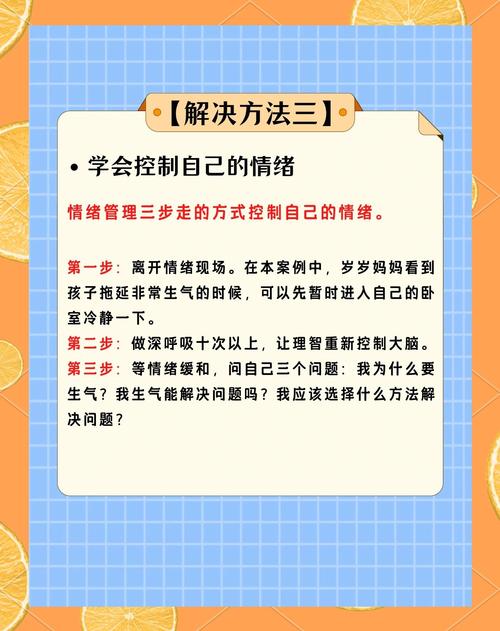

- 保持合理期待:数感发展存在个体差异,重点培养孩子"愿思考、敢尝试"的态度

数感培养就像培育树苗,急不得也慢不得,北京师范大学认知实验室跟踪数据显示,持续进行科学干预的孩子,到初中阶段数学问题解决能力比对照组高出37%,重要的是家长要放下焦虑,用发现的眼光看待孩子的每一点进步,当孩子能自信地说出"28+15其实可以看成30+13"时,那颗数学思维的种子已然开始萌芽。

教育的真谛不在于让孩子赢在起跑线,而在于帮每个孩子找到适合自己的奔跑节奏,数感薄弱不是终身烙印,而是成长路上的一个提示牌,提醒我们需要用更智慧的方式,带领孩子领略数学世界的奇妙风景。