"妈妈,我头晕......"清晨七点的卧室里,十岁的阳阳蜷缩在被窝里发着低烧,望着孩子泛红的脸颊,李女士的手机正在家庭群震动——班主任提醒今天有单元测试,教务主任强调全勤评优进入关键期,这个场景正在全国数百万个家庭反复上演:当健康与学业正面碰撞,我们究竟该作何选择?

家长的两难困境:坚持背后的多重考量 据《2023年中国基础教育健康白皮书》显示,78.6%的家长曾让孩子带病上课,在重点小学任教的王老师坦言,每天晨检都能发现2-3名明显不适却坚持到校的学生,家长们的决策逻辑往往包含三个维度:课业压力、品格培养和现实约束。

"现在课程进度太快,请假三天就跟不上。"海淀区家长张先生展示着五年级儿子的课程表:数学刚接触分数运算,语文要完成整本书阅读报告,英语正在进行时态专项训练,这种焦虑在毕业班尤为明显,某重点中学初三班主任透露,上学期全年级请假总天数不超过50天,但过半学生曾带病上课。

部分家长将带病上学视为意志力培养的特殊场景,在社交媒体上,"孩子发烧39度完成演讲比赛"的短视频常获数万点赞,评论区充斥着"现在的孩子就是太娇气"的论调,这种观念暗含的价值观冲突,折射出代际教育理念的剧烈碰撞。

学校的立场困境:制度化教育与个体健康的博弈 现行教育体系对出勤率的刚性要求,往往让学校陷入制度与人性的两难,某区教育局工作人员透露,年度考核中"学生出勤率"占比达15%,直接关系到学校评级,这种压力传导至基层,某班主任坦言:"班里出勤率低于95%,绩效奖金就会受影响。"

集体教学与个体关怀的矛盾在冬季尤为突出,北京某小学曾发生诺如病毒聚集性感染,溯源发现首例病例是家长坚持送来的腹泻学生,校长无奈表示:"晨检时发现症状可以劝返,但很多家长给孩子服退烧药后入校。"这种"游击战"式应对,暴露出家校健康管理标准的严重错位。

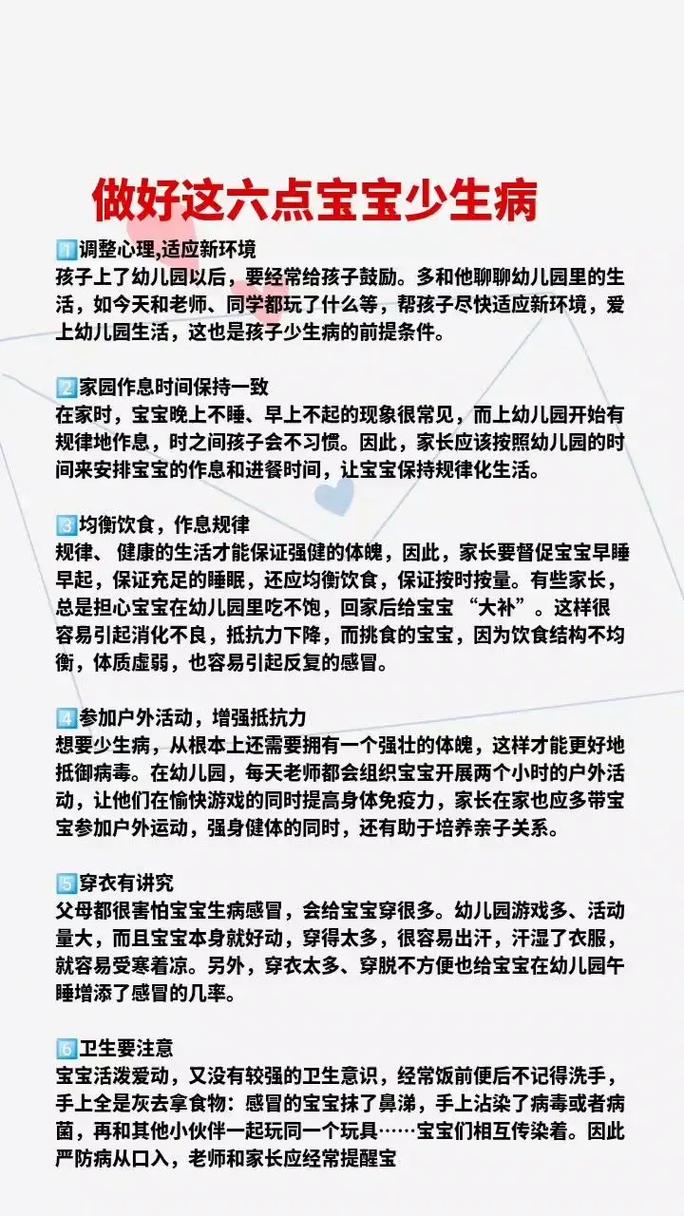

医学视角下的科学依据 儿科专家指出,不同疾病需要差异化对待,普通感冒若无发热可适量活动,但流感病毒携带者即便退烧仍需隔离5-7天,上海市儿童医院2023年接诊的268例心肌炎患儿中,31%有带病剧烈运动史,身体发出的预警信号需要科学解读:持续低热可能是免疫系统发出的休整指令,强行透支可能诱发更严重疾病。

传染性疾病的防控更需要专业判断,水痘患者在结痂前具有强传染性,手足口病需隔离至少两周,日本学校普遍执行的"解热后24小时返校"标准,使季节性传染病发病率降低42%,这些医学共识应成为家校决策的重要依据。

教育理念的深层反思 当我们讨论是否带病上学时,本质是在衡量健康权与受教育权的优先顺序,芬兰教育体系明确规定:体温超过37.5℃禁止到校,缺课学生可通过数字平台同步学习,这种"健康优先"原则下,芬兰学生不仅保持全球顶尖的PISA成绩,体质健康优良率更达89%。

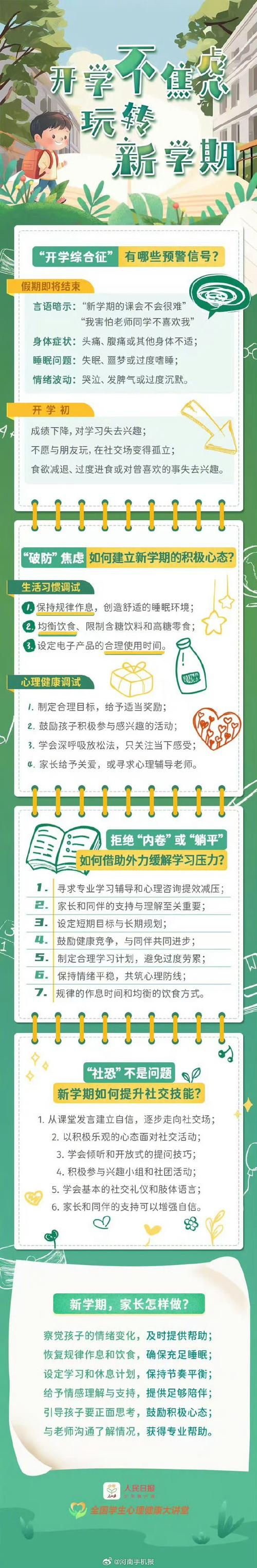

毅力培养不应等同于忍受痛苦,德国教育心理学研究显示,适度带病完成简单任务能提升心理韧性,但持续高压状态会降低疼痛阈值,关键在区分"克服小困难"与"透支健康"的界限,北京师范大学附属实验中学推行的"弹性康复计划",允许病愈学生选择性补考核心科目,既保障学业进度又维护健康权益。

构建科学协同机制 建立家校共识需要制度化保障,杭州市某教育集团推行的"健康请假"制度值得借鉴:由校医、班主任、家长组成评估小组,根据《学生常见病休养指南》决策,该指南细化到"咽喉红肿伴38℃以上发热建议休养3天"等47项标准,实施后该校传染病发生率下降63%。

弹性教学安排是破解困局的关键,成都七中开发的"双师同步课堂",允许病假学生通过加密直播参与教学,课后获取专属辅导包,北京某区推行的"健康存折"制度,将病假期间的自主学习纳入综合素质评价,消除家长对考核评优的担忧。

健康管理需要专业力量介入,上海浦东新区试点"校医-社区医院"联动机制,校医可开具具有约束力的《医学休养建议书》,社区医生提供上门诊疗服务,这种专业托底既缓解家长焦虑,又避免带病上学引发的公共卫生风险。

在儿童成长的天平上,没有比健康更重的砝码,某康复中心墙上"我们用三年学会奔跑,不该用三十年修复膝盖"的标语发人深省,当38℃的体温与100分的试卷放在同一维度,教育工作者和家长都需要勇气选择前者——因为所有教育活动的终极目标,是培养出既能创造美好生活,又能享受健康人生的完整的人。

这个问题的解决之道,不在于简单的是非判断,而在于构建尊重生命规律的教育生态,只有学校卸下出勤率考核的枷锁,家长破除"吃苦至上"的执念,医疗机构提供专业支持,才能真正实现"把健康还给孩子,让教育回归本质"的理想状态。