清晨七点的阳光透过玻璃窗洒在餐桌上,张女士握着已经凉透的牛奶杯,耳边是儿子小杰第三十次重复"我就是不去补习班",这个场景正在无数初中生家庭中上演,教育焦虑与青春期叛逆的碰撞,让很多家长陷入两难困境,面对孩子对辅导班的抵触,我们需要用教育的智慧替代粗暴的强制,用理解的心态化解对抗的坚冰。

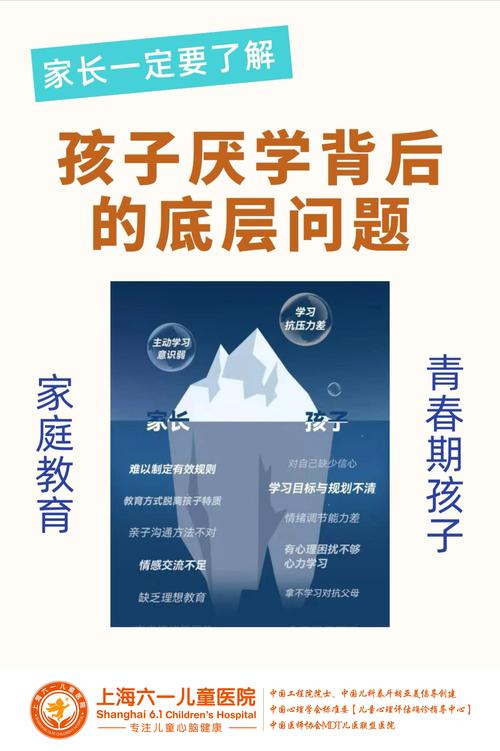

初中生抵触辅导班的深层诱因 某重点中学的心理咨询室记录显示,76%的初中生将"课外辅导"列为压力源首位,这种普遍存在的抗拒背后,隐藏着四个关键诱因:

-

学业压力的"超载现象":当学校作业、课外辅导、才艺培训形成三重压力,青少年的心理承受阈值濒临崩溃,北京师范大学的追踪研究发现,每周参加3个以上辅导班的学生,抑郁倾向发生率是普通学生的2.3倍。

-

供需错位的教育投资:家长常陷入"别人补我也补"的群体焦虑,却忽视孩子的真实需求,某培训机构调研显示,42%的初中生认为辅导内容与课堂学习重复,31%觉得课程难度不适合。

-

青春期自我意识觉醒:13-15岁正是建立独立人格的关键期,强制安排的学习计划极易触发心理防御机制,上海教育科学院的调查表明,这个年龄段对家长安排的抵触反应强度较小学阶段提升57%。

-

成就动机的隐形流失:当学习完全沦为被动任务,孩子会逐渐丧失内在驱动力,教育心理学中的"德西效应"揭示,过度外部激励反而会削弱原有的兴趣。

家长应对中的三大认知误区 在与孩子博弈的过程中,很多家长不经意间踏入教育雷区:

强制施压的"镇压模式" "今天不去就别想玩手机"这类威胁式沟通,短期内可能见效,但会累积深层矛盾,广州某初中班主任观察到,采用强制手段的家庭,初二阶段亲子冲突发生率高达89%。

过度比较的"刺激疗法" "你看人家王阿姨女儿..."这种对比式激励,在青少年自尊心敏感期犹如利刃,心理学研究显示,持续性横向比较会使孩子自我评价降低23%,产生习得性无助。

忽视心理的"机械矫正" 只关注学习时间投入,不关心情绪波动,就像家长李先生的困惑:"给他报了最好的辅导班,怎么成绩反而下滑?"殊不知孩子正经历注意力障碍。

破解困局的四维解决方案 (一)沟通层面:建立平等对话机制 尝试将"你必须去"转换为"我们可以聊聊你的想法",在家庭会议中,用"三明治沟通法":先肯定孩子近期进步,再讨论辅导班问题,最后给予选择空间。"妈妈注意到你这周数学作业正确率提高了,关于周末的补习安排,你觉得调整哪个时间段更合适?"

(二)学业规划层面:定制个性化方案 引入"学习需求诊断表",与孩子共同评估:当前最需要强化的学科板块是什么?更适合大班授课还是1对1辅导?某重点初中实践的"三级学习方案"值得借鉴:基础巩固层(校内知识梳理)、能力提升层(思维拓展训练)、特长发展层(竞赛专项辅导)。

(三)心理支持层面:构建成长型思维 通过"成就事件簿"记录每天的小进步,培养自我效能感,定期进行"压力温度计"测试,用可视化方式帮助孩子认知情绪状态,更重要的是传递"过程比结果珍贵"的理念,如:"这次虽然没考好,但你整理错题的态度特别认真。"

(四)替代方案层面:开拓多元学习路径 当传统辅导班引发抗拒时,可以探索:

- 线上资源组合:精选国家中小学智慧教育平台的名师课程+智能错题本

- 社会实践学习:博物馆研学、企业参访等情境化教育

- 家庭共学模式:设定每周"知识分享日",家长与孩子互相讲授新知识

案例启示:前文提到的小杰,经过专业评估发现其物理学科存在认知断层,但英语已达较高水平,调整方案为:暂停英语辅导,参加物理实验工作坊,同时加入校辩论队锻炼表达,三个月后,学习主动性提升40%,物理成绩进步显著。

教育是静待花开的艺术,当孩子对辅导班说"不",这声拒绝里可能包裹着求助的信号,家长需要从"教育投资者"转型为"成长陪伴者",用共情理解替代焦虑控制,用战略规划战胜盲目跟风,比报多少辅导班更重要的,是守护孩子眼中求知的光芒,正如教育家苏霍姆林斯基所说:"真正的教育是自我教育,而自我教育从被理解开始。"