课堂上的小动作,究竟藏着什么秘密?

每个班级里总有那么几个孩子:他们或转笔、或折纸、或揪衣角,甚至频繁晃动椅子,这些看似无关紧要的小动作,往往让教师头疼、家长焦虑,但鲜少有人意识到,这些行为实际上是儿童发展过程中的重要信号,从教育心理学视角来看,小动作并非单纯的纪律问题,而是孩子生理、心理与环境交互作用的综合体现。

神经科学研究表明,6-12岁儿童的前额叶皮质仍处于发育阶段,这使得他们难以像成人般长时间维持注意力集中,美国儿童发展协会的追踪数据显示,普通小学生有效专注时长约为15-20分钟,这与传统课堂45分钟的固定模式存在显著矛盾,当孩子通过小动作缓解认知疲劳时,实际是在进行本能的自我调节。

第一步:解码行为背后的真实需求

生理需求层面

男孩群体中高达63%的小动作案例与触觉敏感相关,某实验小学的观察记录显示,允许学生在听讲时揉捏减压玩具的班级,课堂参与度提升27%,教育工作者需要区分"分心型小动作"与"调节型小动作"——前者需要干预,后者则需要提供替代方案。

心理需求层面

2021年北京教育研究院的调研发现,42%的课堂小动作实质是情感诉求的外化表现,某个总爱摇晃椅子的四年级男生,经心理教师访谈后发现,其行为高峰期恰与父母离婚时间重合,这类案例提醒我们:表面的行为问题可能是孩子应对压力的特殊方式。

环境适配层面

传统秧田式座位排列使后区学生受干扰概率增加3.8倍,某市重点小学的对照实验表明,将课堂节奏调整为"15分钟讲授+5分钟小组活动"的模块后,无关肢体动作发生率下降41%,这说明教学组织方式直接影响儿童行为表现。

第二步:构建动态化课堂支持系统

节奏调控技术

借鉴芬兰教育模式,将单课时拆解为多个主题单元,例如数学课可设计为:情境导入(5分钟)→ 核心概念讲解(12分钟)→ 实践操作(8分钟)→ 思维拓展(10分钟)→ 总结反馈(5分钟),这种波浪式节奏更符合儿童注意力曲线。

多通道教学法

广州某实验学校开发的三维教学框架值得借鉴:每20分钟切换一次信息输入通道,从听觉输入(教师讲解)转向视觉输入(动画演示),再转为动觉输入(情景模拟),该校追踪数据显示,该方法使学生的课堂有效注意时长延长37%。

代币奖励机制

北京市特级教师王老师设计的"注意力银行"系统颇具创意:将课程目标分解为若干小任务,完成即可获得虚拟币,累积兑换学习特权,这种即时反馈机制使目标可视化,某班级实施三个月后,随意离座现象减少68%。

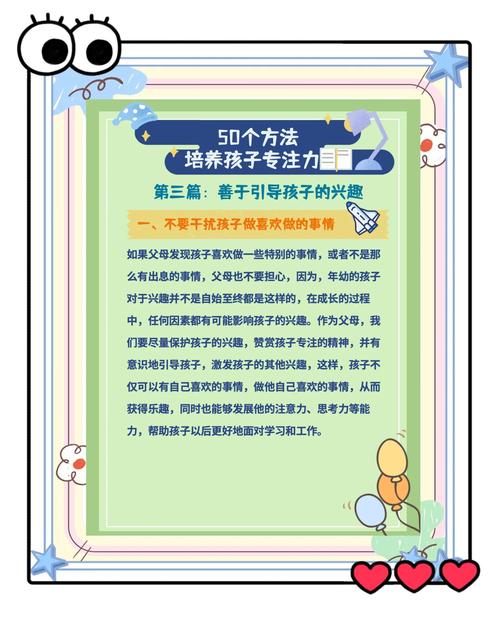

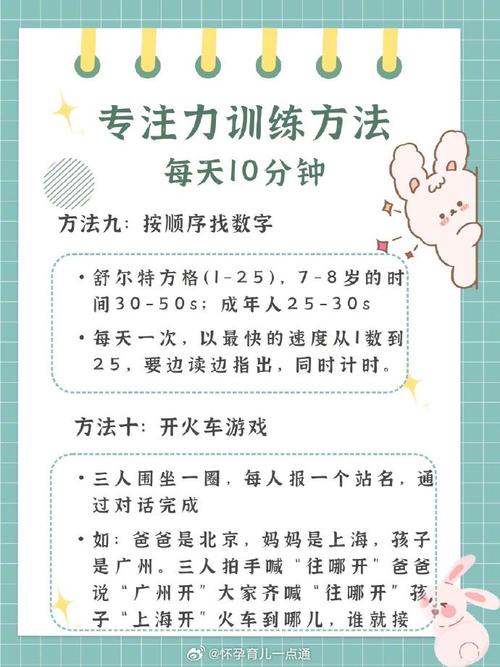

第三步:针对性开展专注力训练

感觉统合训练

针对触觉寻求型学生,可设置课前5分钟准备期,提供纹理积木、减压球等工具,上海某小学的实践表明,持续进行感统训练的学生,课堂无关手部动作减少54%,推荐活动包括:

- 平衡木行走(前庭觉训练)

- 豆子分类游戏(精细动作训练)

- 触觉板体验(触觉脱敏训练)

元认知培养策略

指导学生制作"注意力晴雨表",每节课后自评专注状态并记录影响因素,杭州某重点小学的跟踪研究显示,坚持记录8周的学生,自我监控能力提升29%,教师可设计引导性问题:"这节课哪个时刻最容易分心?""当时你在想什么?"

正念练习融入

将呼吸训练与课堂过渡环节结合,例如在课间播放2分钟自然音效,引导学生闭目调整呼吸,加州大学的研究证实,每天进行3次1分钟正念呼吸的学生,冲动行为发生率降低33%。

第四步:家校协同建立支持网络

家庭环境优化方案

建议家长设置"学习准备区",配备可调节高度的桌椅和脚踏板,南京某家庭教育指导中心案例显示,增设脚踏板的家庭,孩子作业时的腿部动作减少62%,同时需注意:

- 移除视线范围内的电子设备

- 保持桌面仅放置必要文具

- 使用暖色调台灯减少视觉刺激

亲子互动改善计划

推行"番茄钟家庭版":25分钟专注时间后奖励5分钟亲子游戏,某家庭教育实验组数据显示,持续实践12周的家庭,儿童持续注意力水平提升41%,推荐活动包括:

- 协作拼图(培养任务持续性)

- 故事接龙(锻炼听觉专注力)

- 厨艺小助手(提升多任务处理能力)

专业支持衔接机制

当小动作伴随以下特征时需寻求专业评估:

- 持续6个月以上

- 多个场景重复出现

- 伴随学习能力下降

- 影响同伴关系建立

第五步:建立成长型评价体系

摒弃"行为扣分制",转而采用"进步可视化"策略,某实验小学的"专注力成长树"墙面系统广受好评:每达成一个小目标就粘贴一片树叶,集满十片兑换果实,这种积极强化方式使95%的学生愿意主动改进课堂行为。

教师要善用描述性鼓励而非空洞表扬,比较以下两种反馈方式:

- 无效反馈:"今天表现很好"

- 有效反馈:"老师注意到你整节课都把课本翻到了正确页码,这种准备意识值得称赞"

改变正在发生:三个真实转变案例

从"橡皮雕刻家"到小组长

五年级的明明曾因刻橡皮被屡屡批评,教师发现他对立体结构敏感后,任命其为几何模型制作组长,两个月后,他的数学成绩从C提升到A-,刻橡皮行为自然消失。

多动女孩的舞蹈逆袭

总是坐不住的晓晓被推荐加入校舞蹈队,教师将她的律动需求转化为学习优势,现在她成为课堂节奏拍打游戏的领操员,语文背诵速度提升3倍。

触觉敏感学生的蜕变

通过家长提供的编织手环和课堂可撕贴纸,触觉敏感的晨晨逐渐学会用替代方式自我调节,期末获得了"进步之星"称号。

写在最后:给教育者的特别提醒

改变课堂小动作绝非简单的行为矫正,而是需要教育智慧的系统工程,当我们用发展的眼光看待这些"小动作",它们就可能转化为理解儿童的钥匙,每个扭动的身体里,都藏着一个等待被看见的灵魂;每双不安分的小手,都可能创造出意想不到的精彩,教育的真谛,在于为不同的成长节奏找到合适的节拍。