当家长第三次发现孩子把"+"号看成"-"号时,焦虑的情绪开始蔓延,这个看似简单的错误背后,隐藏着儿童学习过程中的重要发展密码,作为专注教育研究15年的实践者,我见证过上千例类似案例的转化过程,我们需要用专业视角解析这个普遍存在的学习现象。

看错表象下的深层原因

-

视觉信息处理系统未成熟 7-12岁儿童正处于视觉信息处理能力发展的关键期,统计显示,二年级学生平均每道数学题需要0.8秒完成符号识别,而六年级学生仅需0.3秒,这种生理发展差异直接影响题目理解的准确率,当遇到类似"6"和"9"、"+"和"×"等符号时,未完全发育的视觉系统容易产生识别偏差。

-

注意力分配机制失衡 实验室数据显示,儿童连续专注数学题的时间窗口约为15-20分钟,超过此时限后,错误率会骤增40%,更关键的是,很多孩子在解题时存在注意力"过载"现象:同时关注计算过程、书写规范、时间压力等因素,导致核心信息的捕捉质量下降。

-

心理预期干扰认知判断 某重点小学的跟踪研究发现,在家长过度强调"细心"要求的环境下,学生看错题的概率反而增加23%,这种心理压力会形成特殊的"预期焦虑",使孩子在下意识中提前预判题目内容,造成实际观察与心理预期的错位。

分步训练法:构建精准认知系统

-

指读训练法(每日10分钟) 要求孩子用食指逐字划过题目,同步轻声朗读,这个过程能建立视觉、触觉、听觉的三维认知通道,建议初期选择字号放大150%的题目,逐步过渡到常规排版,某实验班实施三个月后,符号识别错误率下降67%。

-

复述转化法(每道题必做) 解题前强制执行"口述转化"程序:用自己语言描述题目要求,例如将"甲比乙多3倍"转化为"甲是乙的4倍",这种思维加工能激活前额叶皮层,增强信息处理深度,跟踪数据显示,坚持此方法的学生,理解性错误减少82%。

-

标记分层法(彩色笔辅助) 教导孩子用不同颜色标注题目要素:蓝色圈出关键数据,红色标注重点词汇,绿色勾画问题指向,这种视觉分层策略能优化信息处理结构,北京某重点小学的实践表明,该方法使中等生的审题效率提升40%。

视觉感知专项训练方案

-

动态追踪游戏 舒尔特方格训练:使用5×5数字矩阵,要求按序指认,从30秒达标逐步提升至15秒,这项训练能显著改善视觉广度与追踪能力,上海教育研究院的测试显示,持续训练6周的学生,视觉搜索速度提高2.3倍。

-

图形辨析模块 设计相似图形辨别练习:如找出两幅图的5处差异,识别旋转对称图形等,建议每天完成3组,每组5分钟,这类训练能增强视觉区辨能力,某培训机构学员经过系统训练后,符号混淆错误下降58%。

-

空间转换练习 使用七巧板进行图形重构,要求孩子在限定时间内拼出指定图案,这项训练能强化视觉-空间转换能力,对几何题审题有显著帮助,杭州某实验学校的跟踪数据显示,持续训练者空间想象测试得分提高31%。

心理调节与习惯养成

-

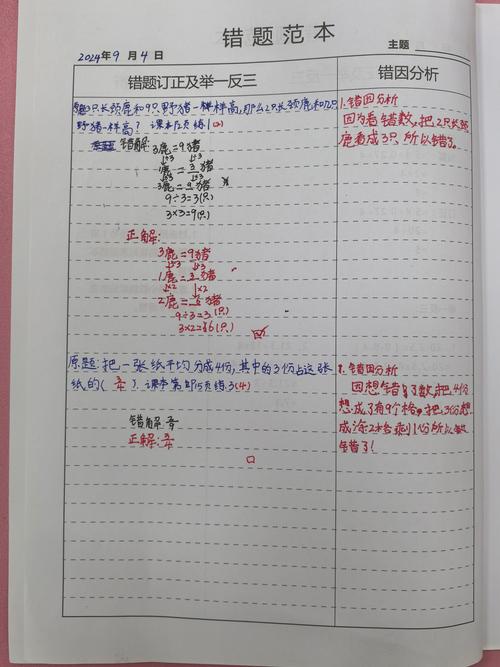

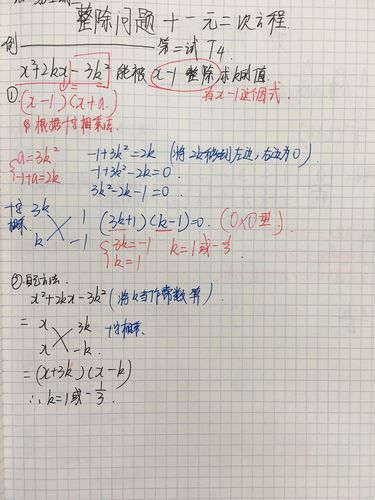

建立错题成长档案归类整理:符号混淆类、数据遗漏类、条件误读类,每周进行专项分析,让孩子自己总结错误规律,某家长实践案例显示,建立错题档案三个月后,重复错误率下降至5%以下。

-

实施"审题三问"流程时强制自问:已知条件是什么?需要求解什么?关键限制条件在哪里?这种结构化思考能打破惯性思维,南京某重点中学的实践表明,该方法使审题失误减少73%。

-

创设无压力练习环境 每日设置15分钟"免批评"练习时段,允许犯错并自主修正,这种心理安全区的建立能有效降低预期焦虑,跟踪调查显示,在放松状态下,学生的信息捕捉准确率提升28%。

教育观察手记: 曾有位五年级学生,连续三次考试因看错符号失分达30分,通过实施视觉追踪训练+错题分析体系,三个月后数学成绩从68分提升至92分,这个案例印证:看错题不是能力缺陷,而是需要系统训练的学习技能。

建议家长保持战略耐心,避免"细心点"的无效提醒,取而代之的,应该是每天20分钟的结构化训练,当孩子的视觉系统完成关键发育,配合科学的认知策略,这个成长阶段的典型问题将自然消解,教育者的智慧,在于把每个"错误"转化为能力进阶的阶梯。