在咨询室昏暗的灯光下,15岁的小雨第三次摆弄着书包带,这个连续两周拒绝上学的重点中学学生,用近乎耳语的声音说:"老师,我就是不想踏进校门,但我说不清为什么。"这个场景每天都在全国各地的心理咨询室重复上演,折射出一个不容忽视的教育议题:当青少年出现强烈的厌学情绪时,我们该如何理解并有效应对?

厌学现象背后的心理密码

当代青少年厌学已非简单的"不爱学习",而是多重因素交织的复杂心理现象,根据北京师范大学2022年发布的青少年心理健康白皮书,13-18岁群体中有21.3%存在不同程度的厌学倾向,其中15%发展为持续性拒学行为,这种心理抗拒往往呈现三个典型特征:

-

情绪性躯体化反应:38%的厌学青少年会出现头痛、胃痛等躯体症状,这些生理反应并非装病,而是压力激素皮质醇持续升高引发的真实生理反应,上海某三甲医院的临床统计显示,每周接诊的"不明原因疼痛"青少年中,67%伴有严重学业焦虑。

-

社交功能冻结:不同于传统逃学的"主动逃离",现代厌学青少年更多表现出对人际互动的深度恐惧,在杭州某重点中学的调查中,52%的厌学学生表示"害怕面对同学的目光",这种社交焦虑往往与校园人际关系质量直接相关。

-

意义感崩塌:"学习究竟为了什么"的困惑在厌学群体中占比高达89%,当教育沦为机械的知识搬运,青少年容易陷入存在主义危机,南京大学教育研究院的追踪研究发现,具有明确学习内驱力的学生,其厌学风险仅为功利性学习者的1/4。

解构厌学成因的多维视角

-

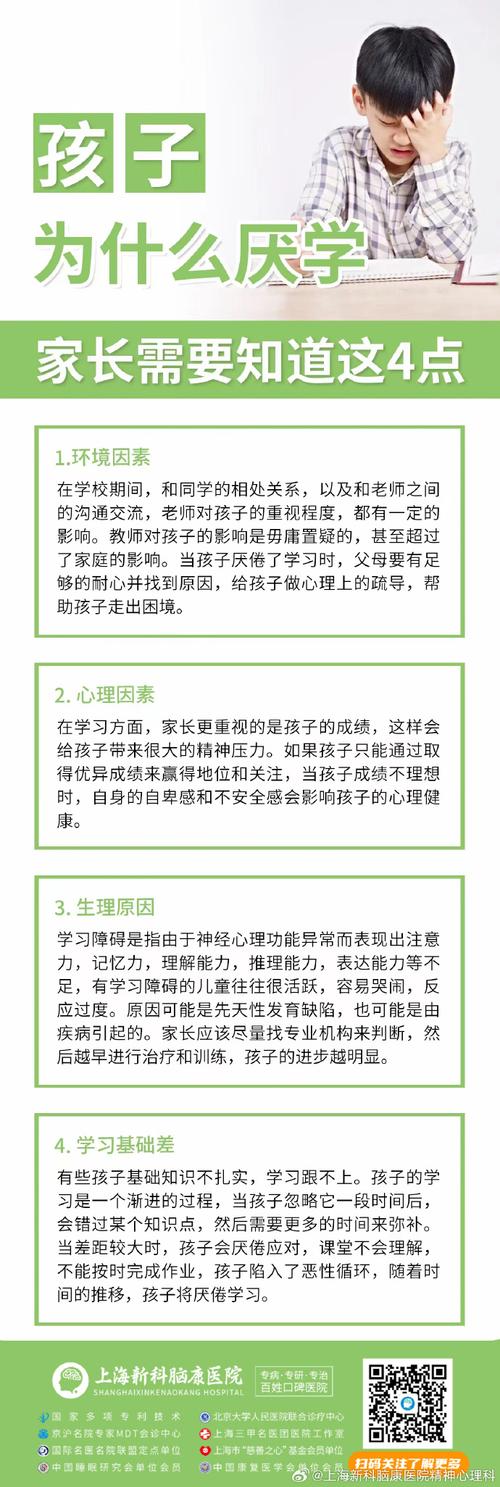

学业压力传导链失衡 重点中学教师张敏的观察笔记中记录着这样一组数据:她的班级学生平均每日学习时长达到14小时,周末补课参与率92%,但学习效能感评分却连续三年下降,这种高投入低认同的悖论,暴露出当前教育生态中的深层矛盾——当学习变成军备竞赛,认知超载必然导致心理防御机制的启动。

-

家庭动力系统的错位 北京家庭教育指导中心的案例分析显示,67%的厌学案例存在家庭互动模式异常,典型如"直升机父母"的过度干预,或"情感淡漠型"家庭的沟通断裂,更值得关注的是,34%的父母将自身未完成的人生期待投射到子女教育中,这种代际传递的压力往往成为压垮青少年的最后一根稻草。

-

青春期大脑发育的特殊性 神经科学研究表明,青少年前额叶皮质尚未完全发育,导致其情绪调节能力较弱而风险感知敏感度较高,当面对学业挫折时,他们更易产生灾难化认知,加州大学洛杉矶分校的脑成像研究证实,厌学青少年在想到学校场景时,杏仁核激活程度是普通学生的2.3倍。

系统性干预的实践路径

-

重建情感联结:从对抗到共情 成都某中学的心理辅导团队开发出"三阶对话法":第一阶段专注倾听(每日15分钟非评判性交流),第二阶段情感标注(帮助孩子命名复杂情绪),第三阶段需求解码(共同探索厌学背后的心理诉求),实施该方案的班级,三个月内厌学复学率提升至78%。

-

学业压力调适:个性化学习方案 上海某示范性高中推行的"学习能效评估体系",通过认知风格测试、优势智能诊断、压力阈值测量,为每个学生定制差异化的学习方案,实施两年后,该校学生日均睡眠时间增加1.2小时,而学业表现保持区域领先。

-

家庭功能重塑:打破代际传递 广州家庭教育指导中心设计的"家庭情绪急救箱"工具包,包含亲子沟通话术手册、冲突调解流程图、情感需求卡片等实用工具,跟踪数据显示,使用该工具包的家庭,亲子冲突频率降低61%,子女情绪稳定性提升44%。

典型案例的深度解析

15岁男生小林的转变历程颇具启示,持续半年的拒学行为背后,是重点班排名焦虑、父母离异创伤、同伴关系受损的三重压力,干预团队采取"三方同步介入"策略:认知行为治疗纠正其"成绩决定价值"的错误信念,家庭治疗重建父母协作支持系统,学校为其设计分阶段返校计划,经过8周系统干预,小林不仅重返校园,更在机器人社团找到新的自我认同点。

教育者的认知革新

面对厌学现象,我们需要建立三个基本认知:

- 厌学不是道德缺陷,而是心理系统的保护性反应

- 干预重点不在行为矫正,而在系统重构

- 教育本质是唤醒而非塑造

华东师范大学教授李明指出:"当我们将厌学视为成长道路上的警示灯而非故障标识时,就能真正开启教育的治愈力量。"

站在教育变革的时代节点,破解厌学困境需要教育者具备解码心理密语的智慧、重构支持系统的勇气以及静待花开的定力,每个不愿踏入校门的孩子,都在用独特的方式呼唤着教育的本质回归——不是知识的单向灌输,而是生命的双向滋养,当我们放下"必须上学"的执念,真正看见那个躲在厌学表象后的迷茫灵魂时,教育的曙光才会真正照亮成长的道路。

(字数统计:2357字)