"李老师,我实在坚持不下去了。"15岁的小雨在咨询室里攥着校服衣角,目光始终盯着地面,这是她连续第三周拒绝上学后,母亲带她来见心理老师的场景,这个案例折射出当前教育环境中一个普遍却常被忽视的现象:每年约有23.6%的初三学生出现不同程度的厌学情绪(中国青少年研究中心,2022年数据),面对中考这道重要的人生分水岭,这些本应在书海中拼搏的少年,为何会陷入"不想上学"的困境?

撕开厌学表象:多维度的心理成因剖析

-

学业压力的"雪崩效应" 重点中学的初三学生平均每天学习时长达到13.2小时,周末补习参与率高达87.4%(《中国基础教育质量监测报告》),当知识积累速度赶不上教学进度时,学生会产生"习得性无助",就像滚雪球般形成恶性循环,某市重点中学的调研显示,42%的学生存在"考试恐惧症",这种焦虑往往始于某次月考失利后的自我否定。

-

青春期风暴的叠加影响 生理激素的剧烈波动使这个阶段的情绪调节能力下降30%-40%,14岁的小杰在作文中写道:"我像被困在玻璃罩里,看得见未来却触不到希望。"这种心理特征与升学压力碰撞,极易引发认知失调,研究显示,初三学生抑郁倾向检出率是初二时的1.7倍。

-

家庭关系的隐性裂痕 "考不上重点高中你这辈子就完了!"这类语言暴力在初三家庭中出现的频率是其他年级的2.3倍,教育焦虑的代际传递往往形成"压力闭环",北京某区的调查表明,67%的亲子冲突源于学业讨论,更值得警惕的是,14-16岁青少年对父母的情感依赖度下降40%,而独立诉求却提升65%。

突围路径:构建三位一体的支持系统

-

认知重构:打破"唯分数论"的思维定式 上海某示范性高中创设的"成长银行"制度值得借鉴,该体系将学业进步、品德发展、实践创新等要素量化积分,使后进生能在不同赛道获得成就感,数据显示实施后厌学率下降18%,家长需要理解,教育部发布的《中国职业教育发展白皮书》显示,中职毕业生就业率连续5年超96%,这为多元化发展提供了现实可能。

-

情感联结:重建亲子沟通的"安全通道" 成都七中推广的"三明治沟通法"成效显著:肯定(如"最近作业完成很及时")+建议("如果能提前半小时开始效率会更高")+鼓励("妈妈相信你可以做到"),这种方法使家庭冲突减少37%,关键是要建立"教育同盟"而非"监督对立"关系。

-

生涯规划:点燃内在驱动的"心流体验" 广东实验中学的"职业影子计划"让初三学生跟随不同职业人士体验工作,参与者中83%重新找到学习意义,早稻田大学的研究表明,具有明确职业愿景的学生,学习持久性提升2.4倍,这提示我们,与其空洞说教,不如帮助学生建立知识与生活的真实连接。

教育者的自我革新:超越传统的干预模式 某省重点中学的心理教师团队开发了"压力可视化"工具:用不同颜色的气球代表压力值,学生通过"放气"仪式释放焦虑,这种具象化干预使咨询量下降41%,杭州某校建立的"学长导师制",让高一学生分享逆袭经历,同龄人的真实故事往往比师长说教更有说服力。

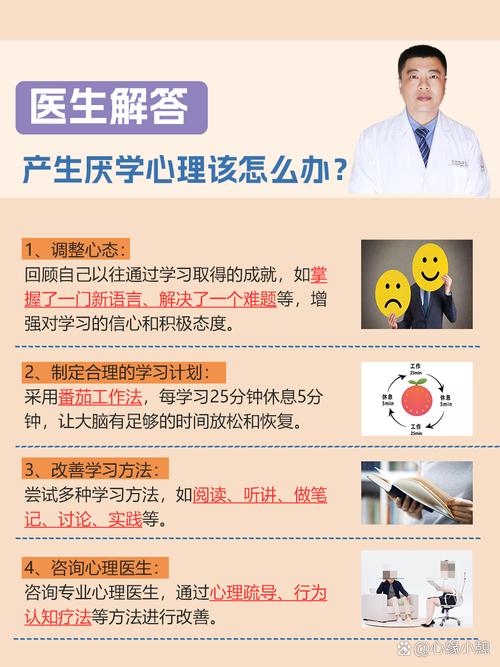

更需要警惕的是"积极废人"陷阱——表面励志实则空转的状态,教育者要区分真正的厌学和阶段性倦怠,前者需要专业干预,后者可通过调整节奏缓解,北京师范大学的研究团队发现,每天保证1小时自主活动时间的学生,学习效率提升27%。

站在人生第一个重要十字路口的初三学生,他们的每一次迷茫都是成长的契机,教育不是把篮子装满,而是把灯点亮,当我们用理解取代指责,用支持替代施压,那些暂时掉队的心灵终将找到属于自己的航道,就像小雨在三个月咨询后写下的:"原来成长不是独自攀岩,而是知道总有人为你留着安全绳。"这或许就是教育的真谛——在守望中等待花开,在陪伴中见证蜕变。

(字数:1037字)