(引言:当代教育困境的真实写照) 2023年教育部基础教育质量监测中心发布的报告显示,全国范围内存在厌学情绪的初中生比例达31.7%,其中每周至少出现三次"不愿上学"情况的学生占12.4%,这个数据背后,是无数个在晨曦中与父母僵持的清晨,是无数个躲在被窝里哭泣的夜晚,更是当代教育面临的重要课题——如何帮助青少年重建对学校生活的正向认知。

解码厌学心理的深层动因

青春期心理发展的特殊阶段 初中阶段恰逢12-15岁这个关键成长期,大脑前额叶皮层尚未发育完善,导致青少年在情绪调控、决策判断等方面存在明显短板,此时他们对压力的耐受阈值较成人低40%-60%,普通的学习挫折就可能引发强烈的逃避反应。

案例实录:杭州某重点中学心理咨询室记录显示,2022年接待的387例个案中,68%的学生将"说不清为什么就是不想上学"列为首要困扰,这与脑科学研究的结论高度吻合。

-

多重压力源的叠加效应 • 学业维度:重点中学调查显示,初二学生日均作业量达4.2小时,远超教育部规定的1.5小时标准 • 人际维度:青春期特有的同伴关系敏感期,46%的厌学个案存在校园人际关系困扰 • 家庭维度:中国家庭教育学会调研表明,73%的家长存在"成绩至上"的教养误区

-

教育生态的系统性失调 当标准化评价体系与个性化成长需求产生冲突,当知识灌输与能力培养出现失衡,当数字原住民遭遇传统教学模式,这种结构性矛盾往往外化为学生的抗拒行为。

识别预警信号的四个维度

- 生理表征:频繁头痛、腹痛等躯体化症状(排除器质性疾病后)

- 行为变化:作业拖延加剧、刻意损坏学习用品、回避学校话题

- 情绪波动:晨起易怒、反复谈论死亡话题、对既往爱好失去兴趣

- 社交退缩:刻意疏远同学、拒绝参加集体活动、网络依赖加重

(关键转折:某三甲医院青少年门诊数据显示,持续两周以上的厌学行为若不及时干预,发展为抑郁障碍的风险将提升4.2倍)

构建三维支持系统的实践路径 (一)家庭场域:从管理者到成长伙伴的蜕变

-

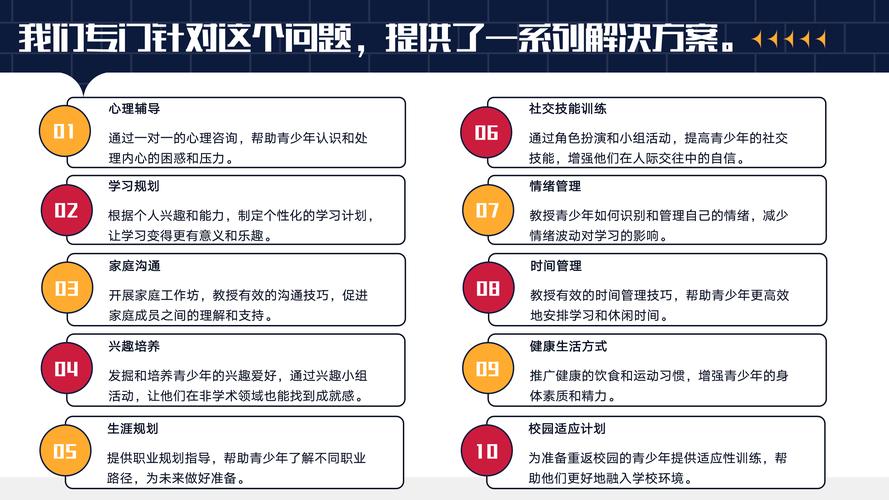

建立"缓冲式沟通"机制 • 替代质问"为什么不去学校",改用"最近在学校遇到什么困难了吗?" • 创设每日15分钟"无评价倾听时间",使用非言语回应(点头、注视) • 引入第三方叙事工具:借助电影、书籍等媒介进行间接沟通

-

重构家庭动力系统 • 实施"学业责任梯度移交":将闹钟设置、作业提醒等逐步交还学生 • 开展"家庭教育一致性评估",消除父母教养方式的矛盾点 • 建立"成功日志":每天记录三个微小进步,重塑自我效能感

案例:上海某初中推行的"21天家庭成长计划",使参与家庭的亲子冲突率下降57%

(二)学校场域:从知识殿堂到成长社区的重构

-

教学模式的革新实践 • 实施"分层动态教学",允许学生在不同科目选择适配难度层级 • 推广"项目式学习",将超市物价调查、社区服务等纳入课程体系 • 建立"学业困难周转金",为暂时掉队学生提供定制化辅导方案

-

心理支持体系的完善 • 设置"情绪安全岛":每层教学楼设立减压舱,配备生物反馈仪 • 推行"双导师制":除班主任外,为每位学生配备成长导师 • 开发"校园适应力课程",包含时间管理、冲突解决等实用模块

(数据印证:南京某实验中学实施改革后,学生出勤率提升23%,教学投诉下降41%)

(三)社会支持:从单一评价到多元生态的转型

-

政策层面的制度保障 • 落实"双减"政策的督导机制,建立校外培训机构黑白名单制度 • 完善《家庭教育促进法》实施细则,明确各方权责边界 • 推进中考改革试点,增加过程性评价权重至40%

-

社区资源的整合利用 • 建立"青少年成长驿站",提供课后托管、兴趣发展等公共服务 • 组建"教育支持联盟",吸纳高校、企业、社会组织形成育人合力 • 开发"城市研学地图",将博物馆、科技馆等转化为实践课堂

特别警示与专业建议

- 警惕"简单归因"陷阱:厌学行为可能是家庭系统问题的显性表达

- 把握干预黄金期:持续两周以上的拒学行为需启动专业支持系统

- 善用转介机制:当发现自伤倾向或抑郁症状时,应及时联系精神科医师

(教育的本质是唤醒) 面对初中生的厌学困境,我们需要保持教育定力:这不是一场需要速战速决的战役,而是一次静待花开的守望,当家庭成为温暖的港湾,当学校变成探索的乐园,当社会构建起支持的网格,那个蜷缩在角落的身影,终将在阳光下舒展成成长的姿态。

(本文数据来源:中国教育科学院、北京大学青少年发展研究中心、华东师范大学基础教育改革研究所)