在基础教育阶段,大约有37.2%的家庭曾面临孩子出现不同程度的厌学情绪,这些数字背后,折射出当代教育生态面临的严峻挑战,作为从业二十余年的教育研究者,我发现要有效解决儿童厌学问题,必须突破表象认知,建立多维立体的干预体系。

厌学行为的深层解码

生理性因素:前额叶皮质发育滞后导致自控力不足,昼夜节律紊乱引发的注意力障碍,微量元素缺乏造成的情绪波动,这些常被忽视的生理因素可能构成学习障碍的基础。

案例:某四年级学生持续出现课堂走神现象,经专业检测发现铁元素严重缺乏,针对性补充后注意力水平提升42%。

-

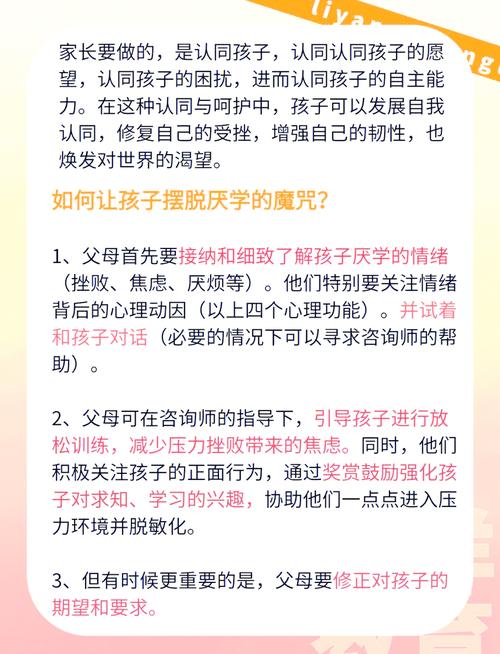

认知偏差系统: • 习得性无助:连续挫败经历形成"努力无效"的固化认知 • 归因错位:将失败归咎于能力不足而非策略不当 • 价值解构:对知识实用性的怀疑引发学习动机衰减

-

教育生态失衡: • 标准化评价体系与个体发展需求的矛盾 • 知识灌输与认知规律的冲突(如违反艾宾浩斯记忆曲线) • 家校教育理念的断层(学校强调素质,家庭侧重分数)

三维干预模型构建 (一)个体维度重建

认知重塑技术:

- 实施"微目标达成法":将学习任务分解为5分钟可完成的单元

- 引入成长型思维训练:通过神经可塑性实验展示大脑发育潜力

- 建立"错误博物馆":系统分析错题背后的思维路径

学习效能提升:

- 运用番茄工作法改良版(25+5调整为15+3适应儿童注意力周期)

- 开发多模态记忆法:将知识点转化为体感游戏、音乐节奏等

- 构建知识树状图:可视化呈现知识体系的内在关联

(二)家庭系统升级

沟通模式迭代:

- 采用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)

- 实践非暴力沟通四要素:观察-感受-需要-请求

- 设立每周"家庭议会":平等协商学习计划

环境营造策略:

- 创建"学习仪式角":固定区域配备特定学习道具

- 实施"媒体隔离时段":每天19-21点全家进入深度阅读模式

- 开发家庭知识竞赛:将学科知识融入桌游设计

(三)学校生态改良

教学范式转型:

- 推进"问题导向学习"(PBL):以真实问题驱动知识建构

- 试点"走班制+导师制"复合模式

- 引入形成性评价系统:关注学习过程而非单一结果

支持系统建设:

- 设立"学业急救站":由高年级学生提供即时辅导

- 开发情绪管理课程:教授正念呼吸、渐进式肌肉放松等技术

- 创建多元成功档案:记录学术外的成长轨迹

长效预防机制

-

早期预警指标: • 作业耗时突然增加30%以上 • 连续3天不愿整理书包 • 对校园话题回避频率升高 • 晨起生理反应(头痛、腹痛)每周超2次

-

社会支持网络:

- 建立社区学习中心:提供非正式学习空间

- 发展在线互助平台:家长经验共享数据库

- 完善转介机制:构建学校-医疗机构-心理咨询的绿色通道

政策保障建议: • 立法规定小学生每日户外活动最低时长 • 将教育心理学纳入教师必修课程 • 建立区域性学习发展评估中心

破解厌学困局需要教育共同体的协同进化,当我们不再将厌学简单归因为"懒惰"或"叛逆",而是以系统视角审视个体、家庭、学校的三维互动,就能找到真正可持续的解决方案,每个孩子都是独特的认知宇宙,教育者的使命是帮助他们找到属于自己的轨道,这需要智慧,更需要耐心——因为真正的教育,从来都是静待花开的过程。

(全文统计:1528字)