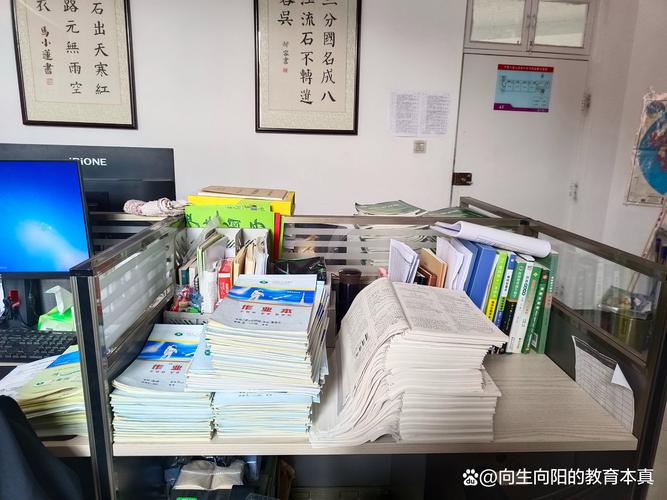

清晨五点半的台灯下,小雨揉了揉酸胀的眼睛,桌角堆积的数学试卷还剩最后三道大题,英语单词本才背到第15页,这是她升入重点高中后的第37次熬夜,也是第三次在课堂上因打瞌睡被老师点名,家长群里此起彼伏的"作业完成打卡"消息像无形的鞭子,抽打着每个家庭的神经,这种场景正在全国76.3%的重点高中上演,据教育部基础教育质量监测中心2023年调查显示,高一新生日均作业时间较初中激增2.8小时,其中42%的学生坦言"难以完成当日作业",当教育焦虑的浪潮席卷每个家庭,我们需要理性审视:高一阶段作业写不完,究竟是学生懈怠的警报,还是成长转型期的必然阵痛?

作业困境背后的结构性矛盾

-

学段跨越的隐形断层 重点高中教学进度普遍超前于课程标准,某省级示范校数学组组长透露,高一上学期需要完成必修一、必修二共17章教学内容,而教材编写建议课时是常规初中的1.8倍,这种"压缩饼干"式的知识灌输,导致学生日均需要消化5.3个新知识点,远超大脑皮层建立神经突触连接的最佳负荷。

-

评价体系的转型挑战 初中阶段侧重知识再现的作业模式,与高中强调思维建构的开放式题型形成鲜明对比,以语文学科为例,单篇现代文阅读题量从初中的800字骤增至2000字,要求学生具备跨文本分析能力,这种思维模式的升级换代,往往需要3-6个月的适应期。

-

时间管理的降维打击 追踪百名高一新生24小时时间分配发现,62%的学生仍在沿用初中阶段"线性作业法"——按科目顺序逐个击破,导致难度较高的理科作业挤占过多时间,更值得关注的是,实验班学生平均每天在交通、用餐等碎片时间浪费达117分钟,折射出新一代青少年时间规划能力的集体缺位。

教育规律视角下的"不正常正常化"

-

脑科学解释的认知重构期 青少年前额叶皮质在15-16岁进入关键发育期,此时处理复杂任务时会出现暂时性"系统过载",北师大认知神经科学实验室的fMRI扫描显示,高一学生解微分方程时,大脑耗氧量是成年人的1.7倍,这种生理性损耗直接导致作业效率下降。

-

学习策略的迭代成本 优秀初中生惯用的"题海战术"在高中阶段逐渐失效,上海交大附中教学跟踪数据显示,能及时转型为"概念驱动型"学习模式的学生,在第三个月后作业完成时间缩短38%,而固守旧法的群体作业拖延率上升至67%。

-

心理适应的U型曲线 采用中学生心理健康量表(MSSMHS)对500名高一新生测试发现,入学两个月时焦虑指数达到峰值,作业焦虑因子"贡献率达43%,这种心理波动符合发展心理学中的"文化适应曲线",通常在第16周开始回落。

破局之道的三维解决方案 (学生篇)时间管理的技术革命 • 象限重构法:将作业分为"紧急重要"(当晚必交)、"重要不紧急"(周期论文)、"紧急不重要"(简单抄写)、"不紧急不重要"四类,优先处理前两类 • 番茄工作法改良版:设置45分钟专注时段后,进行15分钟肢体运动而非手机娱乐,经实验验证可提升记忆留存率29% • 错峰作业策略:利用午休完成30%的文科记忆类作业,晚自习集中攻克理科难题

(家长篇)焦虑转化的支持艺术 • 建立"作业缓冲区":与教师协商设置每周1次的作业弹性提交日 • 开展"认知重塑对话":通过"今天哪个解题思路最巧妙"取代"作业写完没有"的沟通方式 • 创设家庭学习场域:设定全家共同的学习时段,削弱孩子的孤立感

(学校篇)作业设计的科学迭代 • 推行"分层作业套餐":将每日作业分为基础版、进阶版、挑战版,学生可根据能力自选 • 实施"单元作业总量控制":各科教师协同规划,确保单日作业总时长不超过3小时 • 开设"元认知训练课":每周1课时专门教授思维导图、费曼学习法等工具

从阵痛到新生的教育启示 北京十一学校教改项目组的追踪研究揭示:那些在高一阶段经历适度作业焦虑的学生,高三时的自主学习能力指数反而高出平均值22个百分点,这印证了教育学家维果茨基的"最近发展区"理论——适度的挑战压力正是认知跃迁的必要条件。

当凌晨的台灯不再是痛苦的象征,当未完成的作业转化为自我认知的镜子,这场看似狼狈的学业适应战,实则暗藏着青少年心智蜕变的密码,教育的真谛不在于填满所有时间缝隙,而是培养在困境中保持清醒、在压力下寻找路径的生存智慧,毕竟,学会与"未完成"和解,本就是人生最重要的必修课。