2023年秋季开学季,某地家长在社交平台发布的视频引发热议:8岁男孩死死抱住小区路灯杆哭喊"老师会打人",拒绝踏进校门半步,这个触目惊心的场景撕开了当代教育中依然存在的体罚伤疤,根据中国青少年研究中心最新抽样调查,9.2%的中小学生坦言曾遭受不同程度的体罚,其中12.4%因此产生厌学情绪,当教育惩戒异化为暴力威慑,当求知殿堂变成恐惧场所,我们亟需建立多方协同的应对机制。

现象背后的深层症结 在广西某乡镇小学的案例中,数学教师长期用戒尺抽打学生手掌,导致三个班级近半数学生出现"周日焦虑症",这类现象折射出教育场域中仍未根除的痼疾:

-

传统惩戒观念的惯性延续 部分教育工作者仍将"严师出高徒"等同于肢体惩戒,某省教师进修学院的问卷调查显示,38.7%的受访教师认同"适当体罚具有教育价值",这种认知偏差在乡镇学校尤为突出,某县教育局2022年师德师风检查中,21%的教师仍保留着"惩戒专用教具"。

-

教育评价体系的传导压力 "唯成绩论"的考核机制迫使教师采取极端手段,某重点中学班主任坦言:"年级排名与绩效工资直接挂钩,后进生拉低平均分时,情绪失控就会演变为肢体冲突。"这种压力传导链条最终让师生关系异化为对立关系。

-

家校沟通机制的失效 北京家庭教育研究会调查显示,64.3%的受罚学生选择隐瞒在校遭遇,9岁女生小雨的日记本里写着:"告诉妈妈会被说成不听话,下次打得更重。"这种双重恐惧让孩子陷入孤立无援的困境。

家庭场域的危机应对 当孩子出现抗拒上学征兆时,家长需要建立三级响应机制:

-

构建安全的倾诉通道 避免使用"为什么"开头的质问句式,改为"今天在学校有什么想分享的吗"的开放询问,在餐桌对话中观察孩子的微表情:突然停止咀嚼、反复摆弄餐具等动作都可能暗示潜在问题,深圳某心理咨询机构建议采用"情绪温度计"游戏,让孩子用手指比划在校心情指数。

-

建立科学的证据链条 发现可疑伤痕时,用手机拍摄带时间水印的照片存档,引导孩子用绘画方式重现场景:某起维权案例中,7岁男孩画出"老师拿着红色棍子"的图画成为关键证据,同时记录孩子睡眠状况,持续噩梦、尿床等退化行为都是心理创伤的重要指征。

-

把握沟通的尺度与技巧 与校方沟通前准备具体事例清单,避免情绪化指责,可采用"三明治沟通法":先肯定教师付出,再陈述客观事实,最后表达合作意愿,如:"感谢您对孩子的用心,最近发现他写字时右手发抖,能否协助了解课堂情况?"

学校系统的改革路径 教育机构需要构建三维防护体系:

-

师德建设场景化 某实验小学将师德培训改为情景模拟工作坊,教师轮流扮演"失控学生",亲身体验非暴力沟通技巧,该校开发的"情绪红绿灯"系统要求教师在惩戒前完成自评:绿灯(心平气和)、黄灯(情绪波动)、红灯(需要暂停)。

-

投诉机制可视化 杭州某中学在洗手间隔间设置匿名投递箱,配套开发"校园帮"APP的加密举报功能,建立由家长代表、心理教师、法律顾问组成的独立调查小组,确保每起投诉72小时内响应。

-

评价体系多元化 上海某区试点"教育温度测评",将师生关系质量纳入考核指标,北京某重点小学设立"进步勋章",奖励在情绪管理、同学互助等方面表现突出的教师。

社会支持网络的构建 根治教育暴力需要建立三重防护网:

-

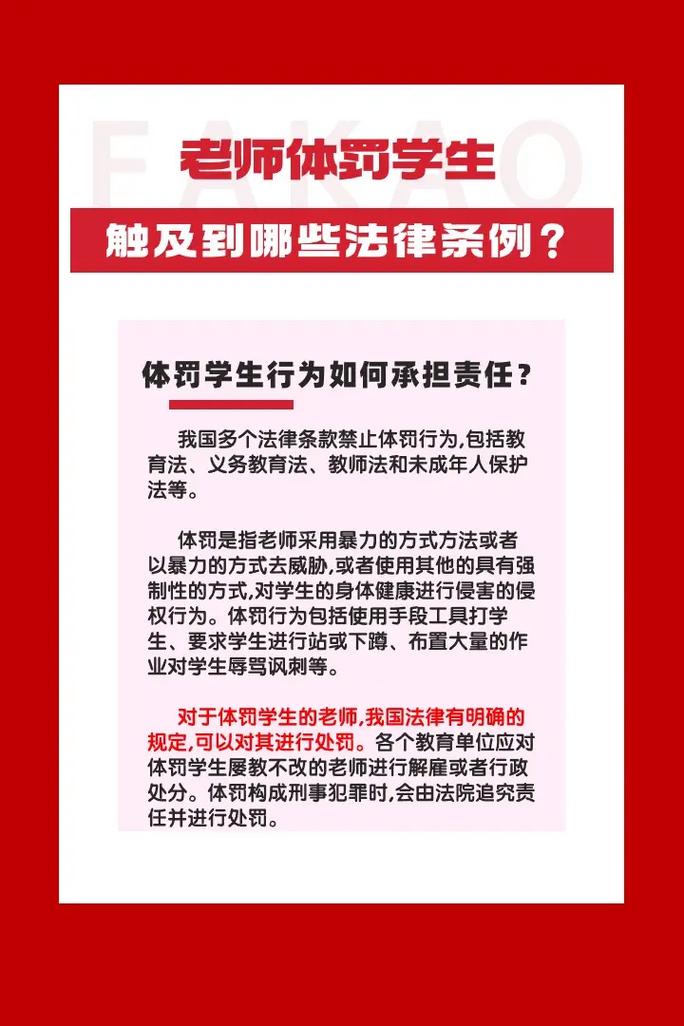

法制屏障的强化 2023年新修订的《未成年人保护法》明确将"教育惩戒过当"纳入司法审查范畴,建议借鉴日本《学校教育法施行规则》,详细规定教鞭材质、长度及使用场景,让惩戒权在阳光下运行。

-

媒体监督的常态化 建立教育督导数据公开平台,定期发布各区县师德投诉处理报告,鼓励媒体开展"校园零暴力"公益行动,对典型案例进行跟踪报道。

-

社区支持的实体化 广州某街道创办的"护蕾驿站"提供临时庇护服务,配备专业社工陪伴受创儿童,武汉某社区开设家长法制夜校,邀请律师解读教育惩戒的法律边界。

三方协同的实践样本 在成都某区的试点项目中,家校社联动机制成效显著:教育局设立24小时督导热线,社区组建"校园观察员"队伍,家长委员会参与制定《教育惩戒实施细则》,实施两年来,该区学生心理咨询量下降43%,师生冲突事件减少67%。

这个案例印证了德国教育学家本纳的观点:"教育暴力本质是关系暴力,修复需要系统重构人际关系网络。"当家庭成为情感港湾,学校转为成长乐园,社会构筑保护屏障,我们才能真正实现从"恐惧上学"到"渴望求知"的教育蜕变。

面对孩子因恐惧暴力抗拒上学的困境,任何单方努力都难以彻底破局,需要家长化身敏锐的观察者,学校担当坚定的改革者,社会成为有力的支撑者,只有当三方形成教育共同体,才能让每个孩子都能昂首走进校园,在尊重与关爱中绽放成长的光芒,这不仅是解决具体问题的应对之策,更是重塑教育生态的必由之路。