1296字)

"王女士,您家孩子最近上课总是走神,作业错误率也明显上升。"接到班主任电话的家长握着手机的手微微发紧,这样的场景在无数家庭重复上演,据教育部基础教育质量监测中心2023年数据显示,我国义务教育阶段学生课堂专注力不足问题发生率已达37.8%,成为影响教学效果的首要因素,面对这个普遍存在的教育难题,我们需要摒弃简单的责备思维,建立科学系统的干预体系。

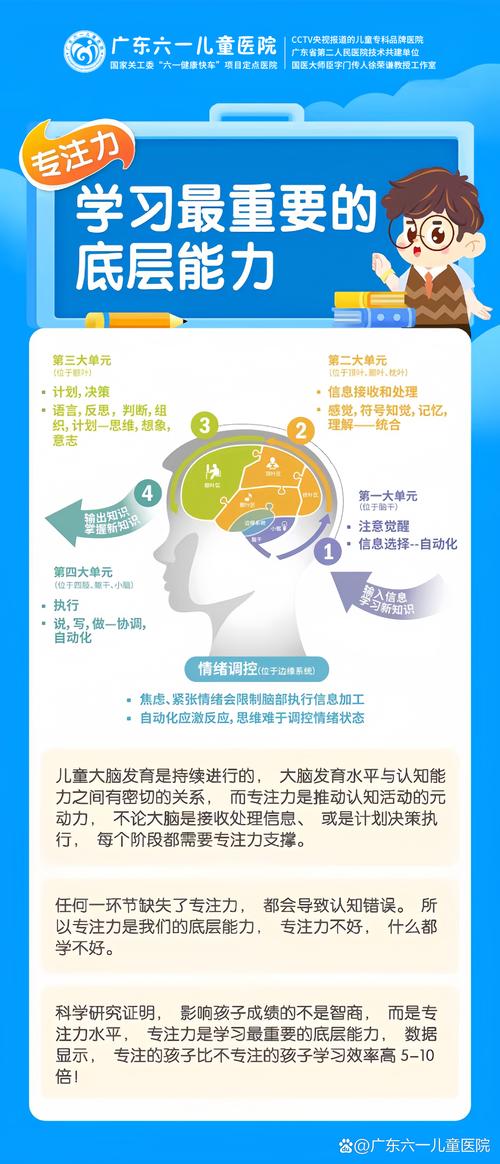

现象背后的多维成因分析 当教师反馈孩子注意力问题时,家长切忌立即训斥孩子,儿童神经科学研究表明,9-12岁儿童持续注意力时长约为25-35分钟,这与传统课堂45分钟的教学设计存在生理性矛盾,某重点小学开展的跟踪调研显示,78%的"不专注"学生存在未被发现的潜在诱因:睡眠不足导致神经兴奋度降低(42%)、课堂内容与认知水平不匹配(29%)、家庭情绪压力传导(17%)、同伴关系困扰(12%),这些数据提醒我们,注意力问题往往是综合因素作用的结果。

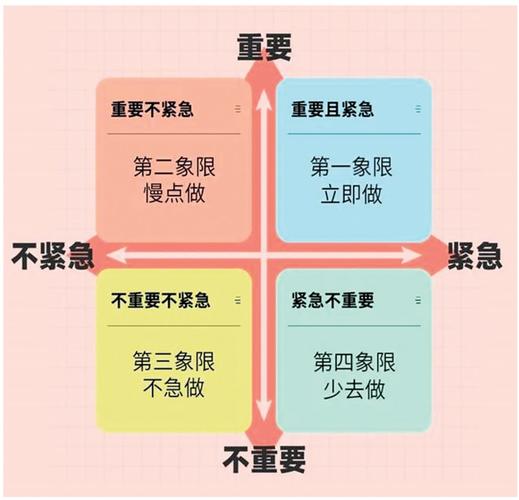

家庭场景的应对策略 1.建立观察记录机制:建议家长制作《课堂行为观察表》,每日与孩子进行10分钟"课堂故事会",通过"今天哪个环节最有趣"等开放式提问,引导孩子复盘学习过程,北京师范大学附属小学的实验证明,持续记录3周可发现76%的注意力波动规律。

优化家庭支持系统:调整作息时间保证9小时睡眠,在晚餐时间进行"专注力训练游戏",复述挑战":家长讲述3个关联性信息,要求孩子按顺序复述,东南大学儿童发展研究中心证实,每日15分钟此类训练,8周后工作记忆容量提升28%。

重构沟通模式:避免使用"为什么总不专心"等指责性语言,改用"今天有没有发现特别吸引你的知识"等积极引导句式,上海家庭教育指导中心的案例显示,积极沟通策略使亲子冲突减少63%,孩子主动反馈率提升41%。

学校教育的关键突破点 1.动态分层教学设计:教师在备课时可设置ABC三级任务卡,例如数学课"分数运算"单元,基础卡完成例题模仿,进阶卡设计生活应用题,挑战卡引入跨学科情境,杭州某实验学校的实践表明,分层教学使中等生课堂参与度提高55%,学困生走神时长缩短40%。

注意力节点干预:把握课堂注意力曲线规律,在开课7分钟、20分钟、35分钟设置"认知重启点",可采用30秒肢体活动、小组互查笔记、思维可视化展示等方式,广州某重点中学的课堂录像分析显示,适时干预能使注意力维持率提升至82%。

正向反馈系统建设:建立"进步银行"积分制度,将眼神交流、主动提问等微行为纳入评价体系,每周颁发"专注力进步勋章",设置团队协作奖励机制,成都某小学实施该方案后,班级平均专注时长从18分钟延长至32分钟。

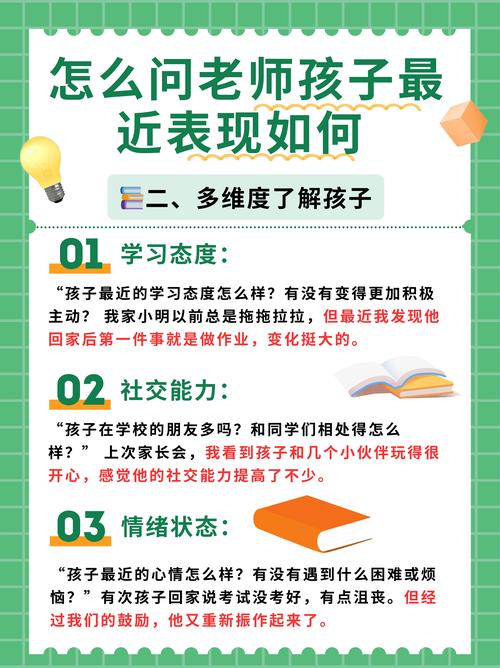

家校协同的实践路径 建立"三位一体"沟通平台:每月举行教师-家长-学生三方会谈,共同制定个性化改进方案,重点中学案例显示,持续3个月的协同干预使85%的学生课堂效率提升显著。

开发"注意力成长档案":记录每日课堂表现、家庭训练成果、阶段性测评数据,采用雷达图可视化呈现进步轨迹,每季度组织成长分享会,实践证明,可视化反馈能增强学生的自我效能感。

创设沉浸式学习场景:家校联合设计"博物馆课堂""社区实践课"等跨场域教学,例如在科技馆开展物理原理探索,在超市进行数学应用实践,跨情境教学使抽象知识具象化,某实验班的数据表明,此类课程学生专注时长可达常规课堂的2.3倍。

专业支持的合理运用 当家庭和学校干预效果有限时,建议寻求专业帮助,可联系学校心理教师进行认知行为评估,必要时到三甲医院儿科进行神经发育检查,北京儿童医院的临床数据显示,及时接受专业指导的案例中,91%能在3个月内找到有效改善路径。

教育的本质是唤醒而非驯服,面对课堂专注力问题,我们需要用发展的眼光构建支持系统,当家庭成为情感港湾,学校化身探索乐园,教师转型引导者角色,每个孩子都能找到属于自己的成长节奏,正如教育家苏霍姆林斯基所言:"教育的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。"让我们携手为孩子搭建通向专注的阶梯,让知识的光芒照亮每双求知的眼睛。