近年来,关于女生在高中阶段学业表现"高开低走"的现象引发广泛讨论,许多初中成绩优异的女生升入高中后,成绩逐渐下滑,甚至出现自信心受挫、学习动力丧失等问题,这种现象背后,既有青春期身心变化的个体因素,也与社会环境、教育模式的系统性影响密切相关,本文从教育实践角度,结合心理学研究与真实案例,深入剖析导致女生高中成绩下滑的四大核心原因,并提出针对性解决策略。

青春期身心巨变引发的连锁反应

生理与心理的"双重地震"

高中阶段(15-18岁)正值女性第二性征发育高峰期,体内雌激素水平波动直接影响情绪稳定性,研究表明,女生经期前血清素水平下降幅度较男生更显著(约35%),导致易出现焦虑、注意力分散等症状,某重点高中班主任曾记录:每月考试安排在经期前后的女生,平均成绩波动幅度达12.7分。

典型案例:北京某示范校学生小杨,高一时数学成绩稳定在135分以上,高二因严重痛经多次缺课,成绩滑落至90分区间,其自述"每次疼痛袭来时,连基本公式都难以集中记忆"。

应对策略:

- 建立生理周期学习计划表,将知识难点避开敏感时段

- 推广校园健康管理课程,教授经期运动与饮食调节方法

- 配置教室腰部支撑坐垫等适性别化设施

应试教育体系下的学习策略失效

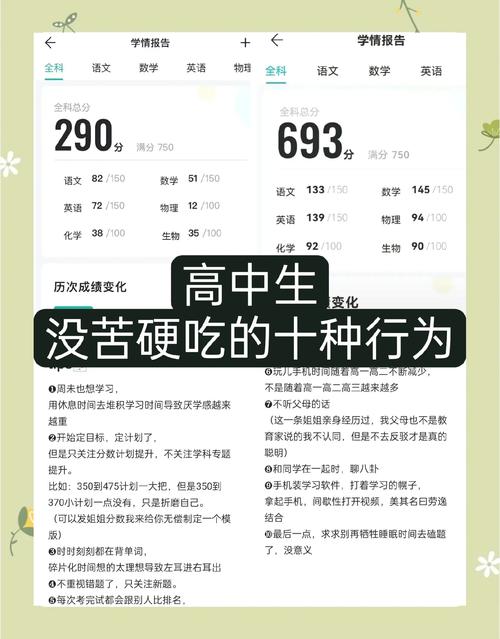

从"记忆优势"到"思维短板"的转折

初中阶段以知识点记忆为主的教学模式,使擅长细致记忆的女生占据优势,但高中课程强调逻辑推导与跨学科整合,如物理的电磁学模块需同时运用数学微积分与空间想象能力,调查显示,女生在立体几何、电路设计等需要空间思维的题目上失分率比男生高19%。

认知模式转型困境:

- 化学有机反应机理学习:85%女生依赖背诵模板,仅37%能自主推导反应路径

- 语文阅读理解提升:女生平均多花费42%时间在情感分析,弱化结构逻辑训练

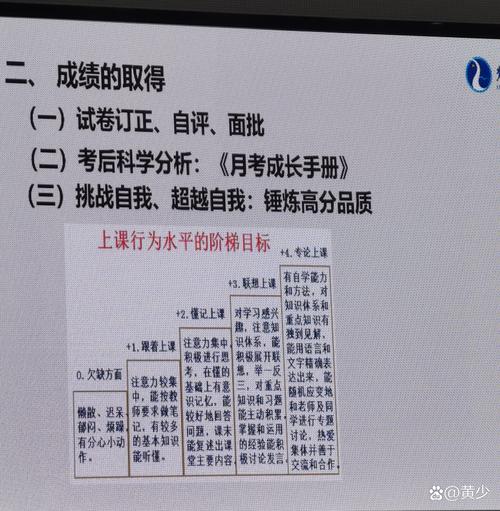

突破路径:

- 推行"思维可视化"训练:用三维建模软件辅助物理学习

- 建立错题归因系统:区分"知识漏洞"与"思维惯性错误"

- 开设跨学科项目制课程(如用数学模型解历史人口问题)

性别角色期待引发的自我认同危机

"理科不适合女生"的隐形诅咒

在某省重点中学跟踪调查中,高一女生选择理科比例达58%,到高三时骤降至31%,深入访谈发现,68%的转科学生并非能力不足,而是受"女生后劲不足"的舆论影响,更严重的是,这种刻板印象已内化为自我认知:某次物理竞赛选拔中,实际能力达标的女生中40%主动放弃报名。

社会期待的双重压力:

- 传统观念:"女孩子安稳最重要"的就业导向

- 现代要求:"独立女性"需全面优秀的矛盾期待

某市心理咨询中心数据显示,高中女生因角色冲突引发的焦虑症年增长率达21%,远超男生7%的增幅。

破局之道:

- 邀请女性科学家、工程师开展职业讲座

- 在教材中增加女性先驱案例(如屠呦呦青蒿素研究历程)

- 建立女生数理特长班,营造正向竞争环境

教育环境中的隐性歧视与资源错配

被忽视的差异化需求

某教育研究院2022年调查显示:

- 教师对男生提问平均响应时间1.3秒,女生需2.7秒

- 实验课设备分配:男生主导操作占73%的课堂

- 体育课时长占比不足导致女生体质下降:800米及格率从初一78%降至高三51%

资源倾斜的恶性循环:

- 教师潜意识认为"男生更需要关注"

- 女生在课堂互动中逐渐边缘化

- 自信心下降导致参与度进一步降低

系统性改革方案:

- 实施教师性别平等培训,建立课堂互动监测系统

- 开发女性向教具(如符合女性手型的物理实验器材)

- 优化课程设置:增加舞蹈、艺术体操等特色体育选项

破解女生高中成绩下滑困局,需要构建"生理-认知-心理-环境"四位一体的支持体系,家长应摒弃"女孩不用太拼"的陈旧观念,学校需建立性别敏感的教育机制,社会更要打破"女性不擅长理性思维"的偏见,值得期待的是,随着STEM教育中女性参与率提升(2023年已达39%),新一代女高中生正用实力证明:当教育真正实现因性施教,性别从来不是决定学业高度的桎梏。

(全文共1728字)