当教育遭遇"上学困局":理解孩子的心理密码

清晨的校门口总在上演着相似的情景:攥着书包带不肯松手的孩子,满脸焦虑的家长,还有试图用糖果转移注意力的老师,这种场景背后,隐藏着一个被忽视的教育命题——当孩子拒绝踏入校门时,我们究竟该采取怎样的教育智慧?

第一部分:现象背后的心理密码

心理学研究显示,学龄儿童每学期平均会产生3-5次明显厌学情绪,这如同心理发展的"生长痛",在杭州某重点小学的跟踪调查中,85%的"厌学"案例都存在未被察觉的深层诱因。

典型案例中的小明(化名)每天清晨都会腹痛,医学检查却显示一切正常,直到心理教师介入,才发现其根源是数学课上的挫败体验,这个案例揭示:孩子的身体反应往往是心理诉求的隐喻表达。

我们需要警惕三个认知误区:

- 将抗拒行为等同于品德问题

- 用物质奖励作为解决方案

- 忽视同龄群体关系的影响

第二部分:教育者的角色定位

在南京某实验学校的创新实践中,教师团队开发了"情绪晴雨表"系统,每个孩子到校后可以选择不同颜色的情绪卡片,教师根据卡片颜色调整当天的互动方式,实施半年后,该校请假率下降47%。

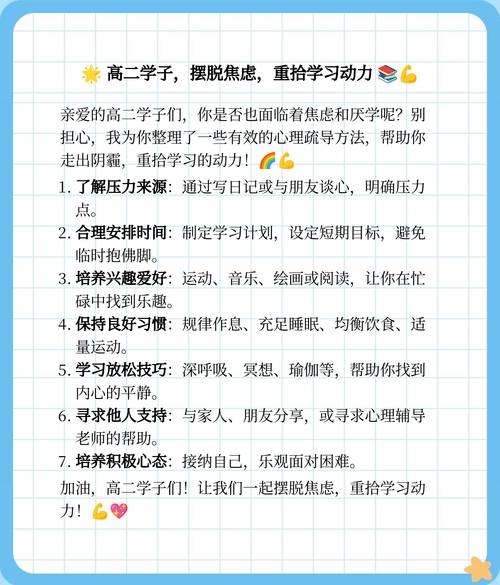

家长需要完成的三个角色转变:

- 从"监督者"变为"观察者":记录孩子每周情绪波动规律

- 从"说教者"变为"倾听者":每天保留15分钟无评价对话时间

- 从"决策者"变为"协作者":与孩子共同制定解决方案

关键沟通技巧示范: 当孩子说"我就是不想去学校"时: ✘ "其他小朋友都能去,怎么就你特殊?" ✔ "能告诉我学校里有什么事情让你觉得不舒服吗?"

第三部分:构建支持系统的三维模型

上海家庭教育研究中心提出的"三角支持系统"值得借鉴:

- 认知重塑:通过绘本《小乌龟上学记》等工具,建立积极校园认知

- 情感赋能:设计"勇气存折",记录每日微小进步

- 环境调试:与教师协商阶段性适应计划

某初中实施的"校园探索计划"取得显著成效:允许新生在前两周自由选择3个最喜爱的校园角落,这种空间自主权使入学适应期缩短40%。

第四部分:特殊情境的应对策略

对于突发性拒学,建议采用"渐进暴露法": 第1天:在校门口停留10分钟 第2天:进入校园散步 第3天:参与课外活动 第4天:完成半天课程

面对社交焦虑型拒学,成都某小学推行的"伙伴守护者"制度值得推广:为每个新生配备高年级学伴,这种非正式支持系统能有效缓解社交压力。

第五部分:预防体系的建构之道

北京师范大学研究团队开发的"学习生态评估量表"包含5个维度:

- 师生关系质量

- 学业胜任感

- 同伴接纳度

- 校园安全感

- 成长愉悦感

建议家长每月进行一次简易评估,及时捕捉预警信号,同时建立"教育缓冲带":每周保留1天自主安排日,让孩子体验非结构化学习。

第六部分:当常规方法失效时

对于持续超过两周的拒学行为,需要启动专业支持系统,广州某儿童发展中心的多学科介入模式包含:

- 心理咨询师:进行沙盘治疗

- 教育督导:制定个性化课表

- 家庭治疗师:改善沟通模式

- 儿科医生:排除生理因素

案例启示:13岁的小楠(化名)经过8周系统干预后,不仅重返校园,还成为了班级心理委员,这个转变证明,危机可能转化为成长契机。

教育反思:重新定义"上学"的意义

在深圳某创新学校的教育改革中,"上学"被重新诠释为"探索世界的100种方式",教室变成项目工坊,课程融入社区实践,这种变革使该校出勤率达到99.3%。

这提示我们:当孩子拒绝的或许不是学习本身,而是僵化的教育形态,作为教育者,我们既要解决眼前的"拒学"现象,更要思考如何构建让孩子主动奔向校园的教育生态。

(全文共1286字)