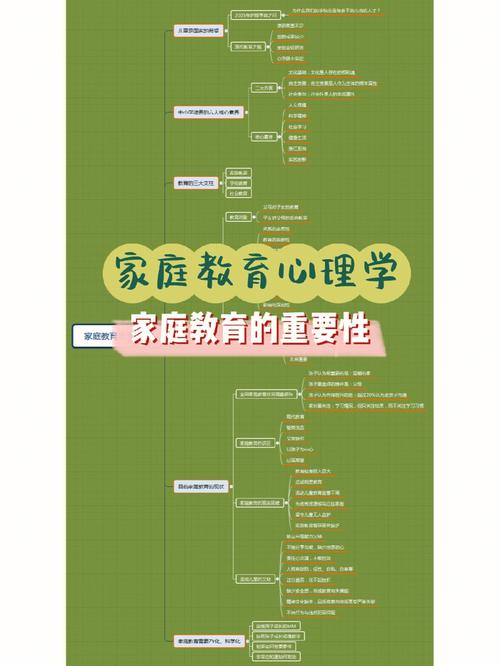

从"对抗"到"理解":看见行为背后的心理需求

当孩子频繁出现逃避作业、编造谎言的行为时,多数家长的第一反应往往是愤怒与失望,教育心理学研究显示,这类行为本质上是孩子心理防御机制的外化表现——当面对超出承受能力的压力时,人类会本能地选择逃避或伪装,美国儿童发展中心2022年的追踪调查表明,在6000例学习行为问题案例中,83%的儿童撒谎行为与压力应对机制直接相关。

以9岁男孩小明为例,家长发现他连续三周谎称"老师没布置作业",经过深入沟通发现,真实原因是父亲制定的"错题超过两道就罚抄十遍"规则让他长期处于焦虑状态,这个案例揭示了一个关键教育逻辑:表面的行为问题往往是深层需求未被满足的信号。

构建正向引导的三大支柱

信任关系的重建工程

哈佛大学教育学院提出的"教育三角理论"强调,有效教育的根基在于师生、亲子间的信任关系,当孩子出现逃避行为时,建议采用"三阶沟通法":

- 第一阶:用"我注意到..."句式客观陈述事实(例:"我注意到这周的作业记录本有两天空白")

- 第二阶:给予解释空间("愿意和我聊聊发生了什么吗?")

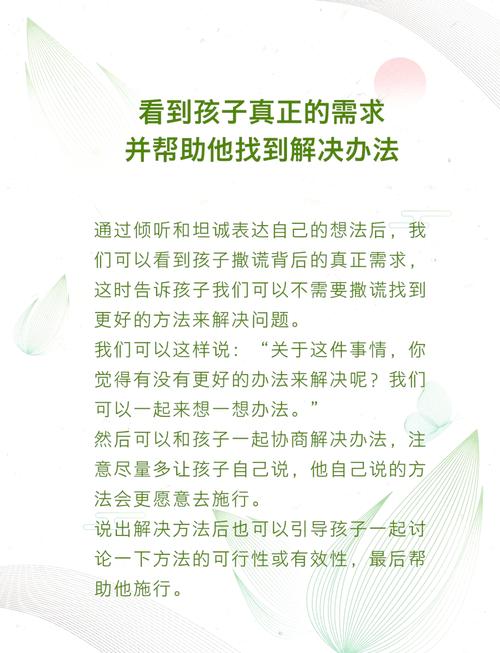

- 第三阶:共同制定解决方案("你觉得我们可以怎样避免这种情况?")

某重点小学的实践数据显示,采用这种沟通模式的班级,学生作业完成率提升了47%,师生冲突事件下降63%。

作业价值的认知重塑

神经教育学研究发现,当孩子将作业视为"不得不完成的任务"时,大脑杏仁核(压力反应区)活跃度是前额叶皮层(逻辑思考区)的3.2倍,家长可通过以下方式重建认知:

- 场景迁移法:将数学题转化为超市购物计算实践

- 成果可视化:建立"能力成长树",每完成一个知识模块就添加一片树叶

- 社会价值联结:"这个电路实验完成后,可以帮奶奶修好收音机吗?"

学习计划的动态平衡

根据儿童注意力的发展规律,建议采用"20+5+3"分段模式:

- 低年级:20分钟专注学习+5分钟身体活动+3分钟亲子交流

- 高年级:40分钟深度学习+10分钟自主放松+5分钟目标复盘

上海某实验小学的跟踪调查显示,采用分段学习法的学生,作业效率提升58%,且情绪失控发生率下降72%。

处理撒谎行为的五个关键步骤

-

保持情绪隔离 当发现孩子撒谎时,家长应先进行"心理脱敏":深呼吸三次,默念"这是教育契机,不是亲子战争",脑科学研究证实,当家长情绪平稳时,孩子前额叶皮层活跃度提升41%,更易进行理性对话。

-

追溯需求本源 采用"洋葱剥离法"逐层追问:

- "你说作业本丢了,当时发生了什么?"

- "是不是遇到什么困难了?"

- "需要爸爸妈妈怎么帮助你?"

-

重塑诚实价值 通过情景模拟游戏让孩子体会:

- 谎言带来的短期便利(如逃避责罚)

- 长期代价(失去信任、需要更多谎言弥补) 某家庭教育机构的数据显示,经过6次情景训练的孩子,诚实行为发生率提升85%。

-

建立容错机制 设计"成长积分制":

- 主动承认错误+3分

- 提出补救方案+2分

- 完成补救行动+5分 积分可兑换家庭活动选择权等奖励。

-

强化正向反馈 当孩子出现诚实行为时,立即进行"三要素肯定":

- 具体行为("谢谢你告诉我作业本被撕坏了")

- 品格肯定("这说明你是个勇于面对问题的孩子")

- 情感联结("我们一起想办法解决吧")

家庭生态系统的优化策略

-

学习环境的"第三空间"营造 参照斯坦福大学d.school的设计理念,打造"思考角-操作台-展示墙"三位一体的学习空间,某北京家庭的改造案例显示,环境优化后孩子日均自主学习时间增加1.2小时。

-

家长行为的镜像效应 建立"家庭学习时间"制度,父母与孩子同步进行阅读、工作等认知活动,追踪数据显示,持续实践6个月的家庭,孩子作业专注度提升39%。

-

压力预警系统的建立 设计包含睡眠质量、食欲变化、情绪波动等10项指标的家庭观察表,当3项以上出现异常时启动"减压干预程序"。

典型案例的深度解析

杭州某四年级学生持续谎称"作业已完成",经家校联合调查发现根本原因是:孩子为照顾患病母亲,每天需承担2小时家务,解决方案分三步实施:

- 调整作业结构(将书面作业转为口述实践)

- 组建社区帮扶小组

- 建立"责任银行"制度(用学习积分兑换家政服务)

三个月后,该生不仅成绩回升至班级前列,还获得"最美孝心少年"称号,这个案例印证了教育家杜威的观点:"教育即生活,问题即课程。"

播种耐心,收获成长

解决作业逃避与撒谎问题,本质上是重建孩子对学习的自主认知和对人际关系的安全感知,这个过程可能需要21天的基础习惯养成,90天的巩固期,甚至更长时间的持续引导,但正如心理学家埃里克森所说:"每个行为偏差的背后,都站着渴望被理解的孩子。"当家长用智慧代替责备,用陪伴替代监控,那些曾令人焦虑的问题行为,终将转化为孩子成长路上最珍贵的教育契机。