作业拖延背后的心理密码

当孩子在规定时间内无法完成作业时,80%的家长第一反应是"孩子不认真",但教育心理学研究表明,这背后往往隐藏着更深层的心理动因,美国教育研究协会(AERA)2022年调查显示,76%的作业拖延案例与能力缺陷无关,而与心理机制紧密相连。

注意力调节系统未成熟是首要因素,哈佛大学儿童发展中心指出,10岁以下儿童的持续专注力仅能维持20-30分钟,超过这个阈值就会出现注意力涣散,很多家长设置的连续作业时间恰恰违背了这个生理规律,其次是时间感知偏差,斯坦福大学实验证明,儿童对时间流逝的感知比成人慢1.5倍,导致他们难以准确预估作业所需时长。

焦虑情绪传导值得特别关注,加州大学洛杉矶分校跟踪研究发现,当家长频繁强调"必须按时完成"时,64%的儿童会出现作业启动困难,这种压力转化为情绪阻抗,形成"越催促越拖延"的恶性循环。

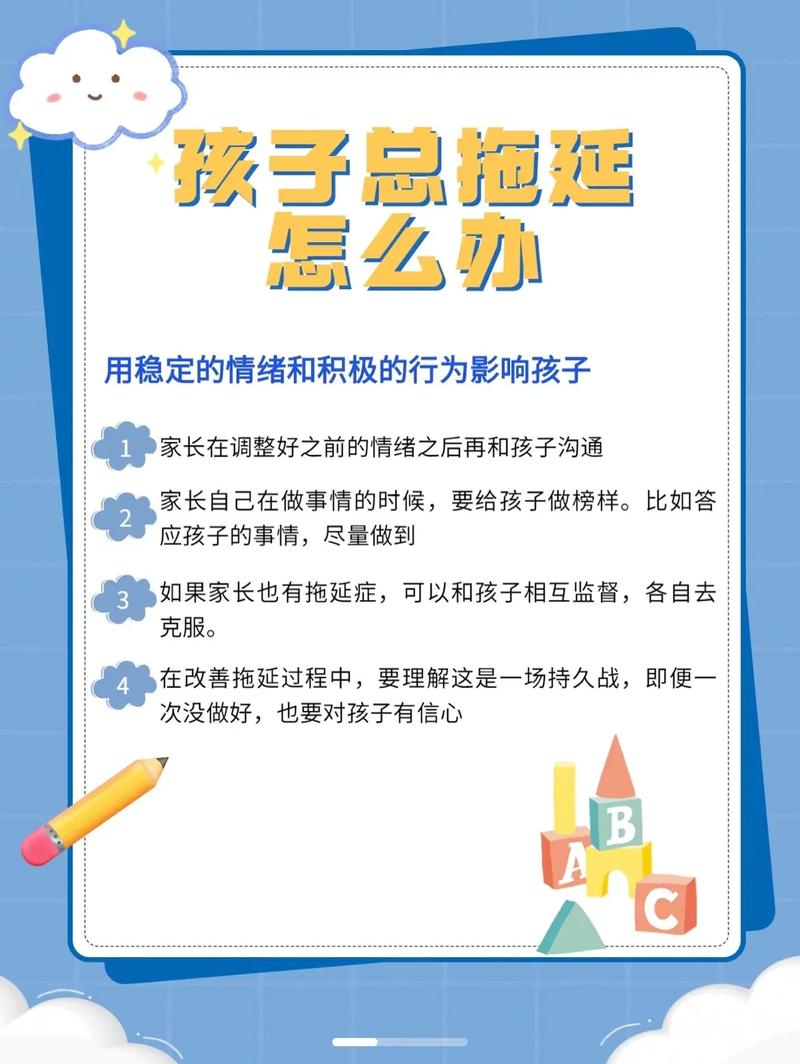

家长角色重构:从监工到成长教练

传统监督模式的失效在数字时代愈发明显,新加坡教育部2023年白皮书显示,采用单纯监督策略的家庭,孩子作业拖延率反而比适度放手家庭高37%,智慧家长需要完成三个角色转变:

- 观察者:连续记录一周作业过程,标注孩子卡顿节点

- 支持者:建立"作业急救包"(字典、草稿纸、错题本)

- 引导者:使用"三问法"(这个题目的要求是什么?你打算分几步解决?需要什么帮助?)

北京某重点小学的实践案例显示,角色转变后,学生作业完成效率提升40%,亲子冲突减少65%,关键是要建立"安全失败"机制,允许孩子在规定时间内有15%的未完成空间。

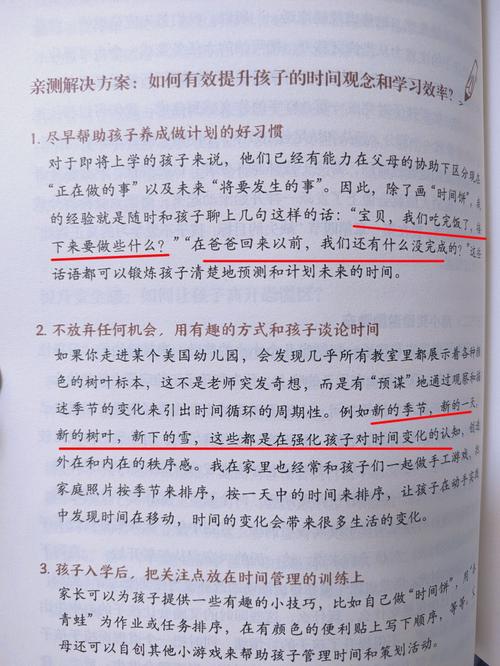

时间管理能力培养四阶梯

第一阶梯:具象化时间感知 将抽象时间转化为具体量度,如"这篇作文需要消耗3个番茄钟(每个25分钟)",使用沙漏计时器等可视化工具,帮助孩子建立时间流逝的直观感受。

第二阶梯:任务拆解训练 遵循"汉堡包分解法":把作业分解为准备层(5分钟整理文具)、核心层(分项完成)、检查层(10分钟复盘),上海教育科学院实验表明,经过分解训练的学生,作业规划能力提升58%。

第三阶梯:抗干扰能力建设 创设"纯净作业时空":物理层面准备高度70cm的隔断板,听觉层面使用白噪音发生器,视觉层面保持桌面仅留必要文具,逐步延长专注时段,从15分钟起步每周增加5分钟。

第四阶梯:弹性调节机制 引入"时间银行"概念,提前完成的作业时间可存入银行,用于兑换自由活动时间,中国青少年研究中心数据显示,这种正向激励能使作业效率提升33%。

情境化解决方案工具箱

场景1:数学应用题卡壳 应对策略:启动"问题外化"对话 "这道题确实有挑战性,我们先把它想象成游戏里的BOSS,看看它的弱点在哪里?"理解→已知条件梳理→解决方法选择→验证过程

场景2:作文迟迟不动笔 应对方案:实施"关键词爆破法" 让孩子先说出5个相关词语,用手机录音转文字生成初稿,再进行润色,研究表明,这种方式能使写作启动时间缩短70%。

场景3:抄写作业抗拒 创新方法:引入"多元感官记忆" 让抄写过程变成听写(家长报词)、触写(沙盘书写)、视写(不同颜色标记)的组合练习,广州某实验小学实践表明,这能使抄写效率提升40%。

专业干预的识别边界

当作业拖延伴随以下症状时,建议寻求专业帮助:

- 持续6周以上的作业回避行为

- 伴随躯体化反应(头痛、腹痛)

- 出现自我否定语言("我就是做不到")

- 影响正常社交活动

认知行为疗法(CBT)在作业拖延干预中显示良好效果,通过"思维记录表"识别自动负性思维,建立新的行为联结,例如将"作业好难"重构为"我正在培养解决问题的能力"。

教育学家杜威说过:"问题本身不是问题,如何应对才是问题。"面对作业拖延这个现代教育普遍难题,我们需要用发展的眼光看待,每个未完成的作业本背后,都隐藏着孩子亟待发展的能力增长点,建立支持性成长环境,培养元认知能力,才是破解拖延迷局的关键钥匙,今天的作业挑战,正是培养明日执行力的绝佳训练场。