每年七月,当中考成绩揭晓时,数以百万计的初中毕业生家庭都会面临人生中第一个重大选择——如何选择适合的升学路径,这个看似普通的选择,实则是对家庭教育理念、资源整合能力和长远规划意识的全面考验,在升学竞争日益激烈的当下,理性选择比盲目追求更重要,需要家长与学生共同完成这场关于成长的深度对话。

理性分析:建立择校的三维坐标系

-

学业水平精准定位 对中考成绩的解读需要超越简单的分数比较,建议家长制作"成绩波动曲线图",将初三历次模考成绩与中考成绩进行对比分析,若学生成绩呈现稳定上升趋势,即使分数未达预期,仍可考虑挑战更高目标;若成绩波动较大,则需优先考虑教学管理严格的学校,以某省会城市为例,张同学中考成绩较模考提升40分,最终选择管理灵活的创新型高中,三年后成功考入985高校。

-

兴趣特长深度挖掘 教育部发布的《中国义务教育质量监测报告》显示,仅38%的初中生能明确自己的兴趣方向,建议家长利用暑假开展"职业体验月"活动,通过参观企业、访谈从业者、参与职业体验营等方式,帮助学生建立兴趣与职业的关联认知,例如对机械制造感兴趣的学生,选择开设机器人课程的职业高中可能比普通高中更具发展优势。

-

学习风格客观评估 通过整理初中阶段作业本、错题集、考试答卷,分析学生的思维特征,视觉型学习者适合多媒体教学资源丰富的学校,听觉型学习者需要小班化教学环境,动觉型学习者则应选择实践课程比例较高的学校,某教育研究院的追踪数据显示,学习风格与教学方式匹配的学生,三年后学业满意度高出47%。

学校类型全景扫描:超越传统的认知框架

-

普通高中的细分选择 省级示范性高中与普通高中的差异不仅在于升学率,更体现在培养方向上,以北京某区为例,三所示范高中分别侧重科技创新、人文社科和艺术体育培养,建议家长研读学校近年自主招生录取数据,关注其特色课程体系与学生的匹配度。

-

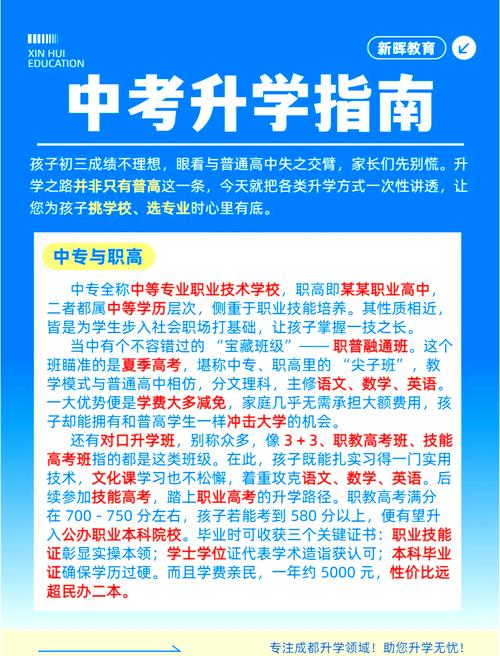

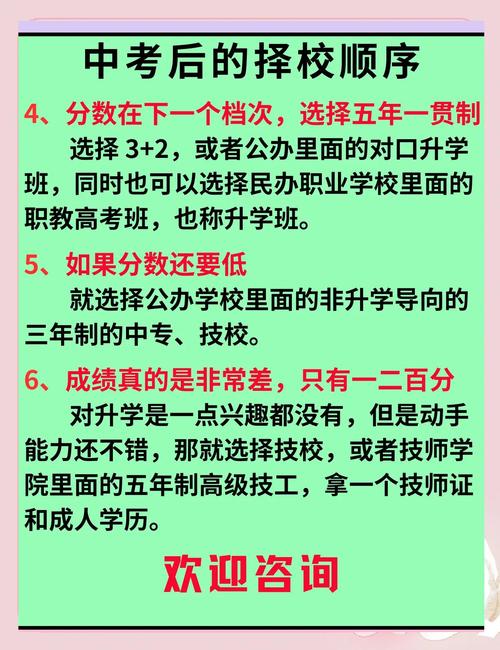

职业教育的突围路径 新《职业教育法》实施后,职教高考本科录取率逐年提升,选择职业高中时,要重点考察"3+4"中本贯通项目的对接高校质量、现代学徒制企业的行业地位、技能竞赛获奖情况,青岛某中职学校与海尔集团共建的智能制造专业,毕业生起薪已超过部分本科院校。

-

国际教育的风险把控 国际学校的选择需建立双重评估体系:既要看海外大学录取结果,更要关注学术严谨性,建议家长要求学校提供往届学生托福/雅思成绩分布、AP/ALevel考试通过率、学术不端处理记录等核心数据,上海某国际学校因严格的教学管理,近年牛剑录取率稳定在15%以上。

家庭资源的战略整合

-

经济能力的理性测算 教育投入应遵循"4321"原则:家庭总收入的40%用于基础教育,30%预留高等教育基金,20%用于素质拓展,10%作为风险准备金,选择国际路线需额外考虑汇率波动风险,建议预备3年以上的缓冲资金。

-

教育理念的代际融合 通过召开家庭会议,用SWOT分析法梳理各方诉求,可设置"梦想学校""现实选择""保底方案"三级目标,用可视化的决策矩阵达成共识,杭州某家庭采用此法,最终在重点高中实验班与外国语学校国际部间做出平衡选择。

-

升学路径的动态规划 建立"目标倒推"模型:以期望的大学专业为终点,回溯高中阶段需要获得的竞赛奖项、社会实践、学术成果,例如想报考临床医学,就需要关注开设解剖选修课、有医院实践基地的高中。

常见误区与破解之道

-

"名校情结"的解构 分析某重点高中近年毕业生去向发现,其985录取学生中82%初中阶段已形成稳定优势学科,盲目冲刺名校可能导致"凤尾效应",某研究显示,重点中学后30%学生焦虑指数是普通中学前30%学生的2.3倍。

-

"热门专业"的冷思考 人工智能、金融等热门专业的就业市场已出现结构性过剩,建议参考《国家中长期人才发展规划纲要》,关注智能制造、现代农业等人才紧缺领域,某职业高中智慧农业专业毕业生,尚未毕业已被农业科技公司预订。

-

"升学焦虑"的缓冲策略 建立"三三制"沟通机制:每周3次、每次30分钟的家庭交流,聚焦学习体验而非成绩排名,北京某家庭通过定期"校园探访日",有效缓解了孩子的适应焦虑。

教育选择没有标准答案,只有适不适合的智慧判断,当家长放下"塑造者"的角色,转变为"资源整合者"和"成长陪伴者",教育决策就会从焦虑的单选题变为充满可能的多选题,最适合的学校应该满足两个标准:让学生保持持续进步的动力,让家庭维持教育投入的可持续性,这需要我们在数据分析和人文关怀之间找到平衡点,用理性规划为孩子搭建通向未来的坚实桥梁。