2023年教育部公布的最新数据显示,我国义务教育阶段辍学率虽已控制在0.5%以下,但隐性辍学现象仍值得警惕,在心理咨询室和家庭教育指导中心,越来越多的家长带着困惑和焦虑询问:"孩子突然不肯上学了怎么办?"这种状况不仅影响青少年成长轨迹,更让无数家庭陷入教育困境,作为从事基础教育研究17年的教育工作者,我深知每个厌学案例背后都隐藏着复杂的成因,需要我们用专业视角抽丝剥茧。

理解行为背后的心理密码

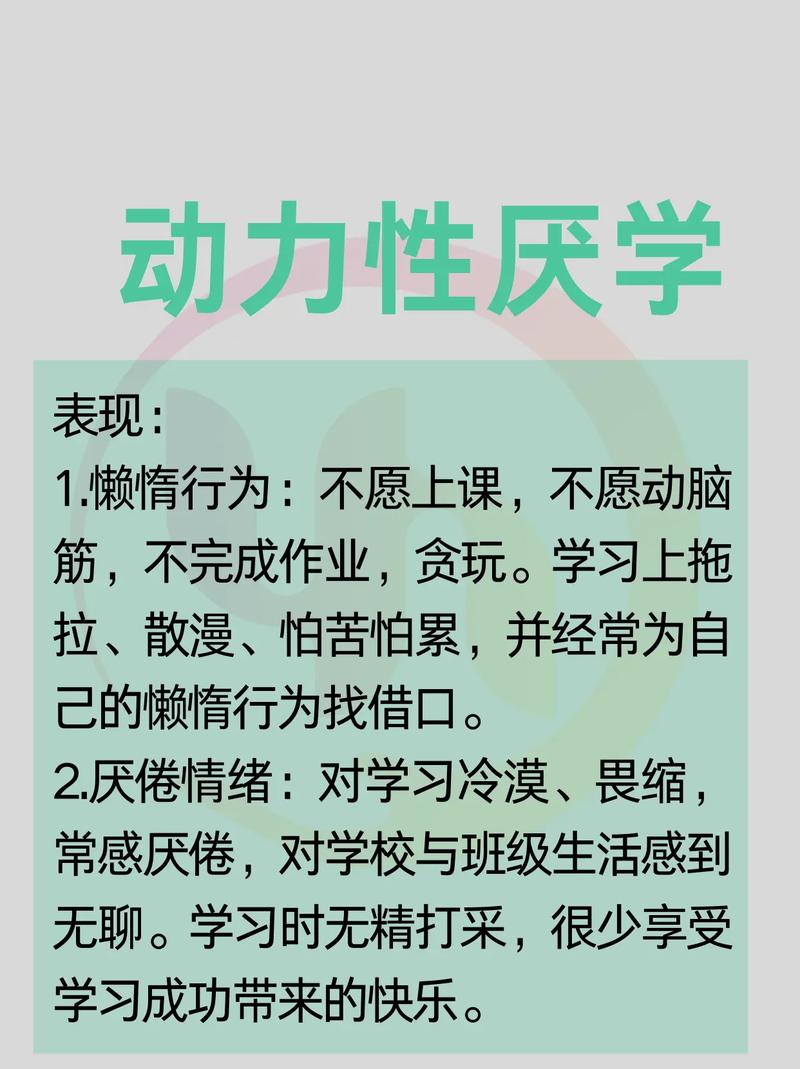

很多家长面对孩子突然拒绝上学的反应是震惊和愤怒,习惯性将问题简单归结为"懒惰""叛逆",但临床心理学研究发现,84%的厌学行为都是心理危机的信号释放,某重点中学曾出现典型案例:成绩优异的初三学生小敏突然闭门不出,经心理辅导发现,其长期承受着"必须保持年级前三"的家庭压力,最终在月考失利后产生严重自我否定。

这种现象折射出当代青少年的三大心理困境:一是成就焦虑与自我价值感的失衡,二是社交恐惧与归属感的缺失,三是意义缺失带来的存在性焦虑,北京师范大学2022年针对5000名中学生的调查显示,62%的学生表示"找不到学习的意义",这种心理状态极易引发厌学情绪。

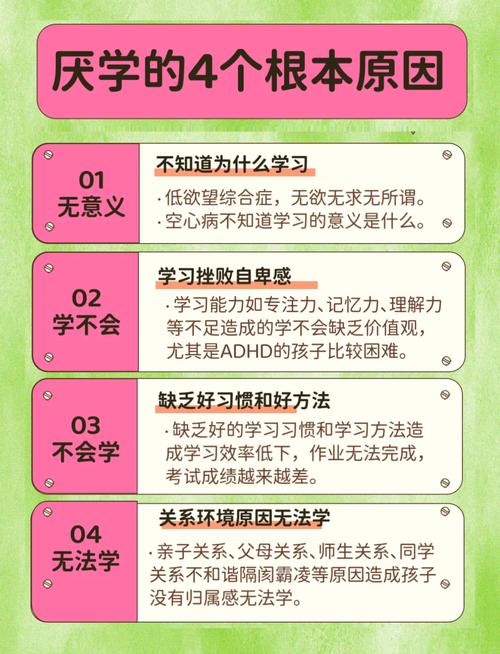

破解厌学危机的四维诊断法

-

家庭生态系统检查 家庭治疗理论指出,孩子的行为问题往往是家庭系统失衡的"症状表达",需要审视:是否存在过度控制型教养?亲子沟通是否停留在表面?家庭是否给予足够的情感支持?建议家长记录一周的亲子互动,统计肯定性语言与否定性语言的比率。

-

学校适应度评估 包括师生关系质量、同伴交往状况、学业压力指数三个维度,值得注意的是,很多表面适应良好的学生,实际上承受着"微笑抑郁",某国际学校曾通过匿名问卷发现,32%的学生在集体活动中感到强烈孤独。

-

个体心理状态筛查 重点关注抑郁、焦虑等情绪障碍的早期征兆,教育神经科学证实,长期压力会导致海马体体积缩小,直接影响学习记忆能力,建议观察孩子的睡眠模式、饮食变化等生理信号。

-

社会支持系统检测 分析孩子在现实世界和虚拟空间中的社交支持网络,疫情期间某地调研显示,日均游戏时间超过6小时的学生,线下真实社交数量不足3人。

构建教育支持的立体网络

-

家庭层面的"三度空间"重塑 温度:建立非评价性沟通,如每天15分钟"只倾听不指导"的对话时间 自由度:协商制定弹性学习计划,保留自主决策空间 支持度:通过家庭会议建立共同成长机制,父母同步进行情绪管理学习

-

学校系统的适应性改革 北京某示范性高中实施的"学业急救计划"值得借鉴:为暂时性学业困难学生提供个性化课表,设置"心理缓冲期",组织跨学科项目式学习小组,实施两年后,该校复学率达91%。

-

社会支持体系的衔接 建立"学校-社区-专业机构"联动机制,上海市推行的"成长护航员"制度,由退休教师、心理咨询师组成志愿团队,为困境学生提供陪伴式支持,有效降低了隐性辍学率。

-

个体重建的渐进路径 • 阶段一:心理脱敏(2-4周) 通过艺术治疗、自然疗愈等方式重建情感联结 • 阶段二:能力重塑(1-3个月) 从简单任务入手恢复成就感,如每天完成3件小事记录 • 阶段三:社会再融入(3-6个月) 创设过渡性学习场景,如参与社区公益项目

警惕教育干预中的三大误区

-

急于求成的"休克疗法" 某地曾发生家长强行将孩子送入军事化管理机构,导致亲子关系彻底破裂的案例,教育心理学强调,行为矫正必须建立在信任关系基础上。

-

非黑即白的价值判断 将暂时性休学等同于人生失败,这种认知偏差会加剧青少年的自我否定,需要建立"暂停是为了更好出发"的成长型思维。

-

忽视潜在的心理疾患 当出现持续的情绪低落、自我伤害倾向时,必须及时寻求专业医疗帮助,数据显示,及时进行药物-心理联合治疗的患者,社会功能恢复率提高40%。

面向未来的教育反思

厌学现象本质上是传统教育模式与当代青少年成长需求的结构性矛盾,在人工智能时代,我们需要重新定义学习的内涵:某创新学校尝试用"学习护照"替代成绩单,记录包括问题解决、合作创新等多元能力成长,这种评价改革使学生的学习动机显著提升。

教育工作者要意识到,每个厌学少年都是举着黑旗的求救者,当我们放下"必须立即返校"的执念,真正理解行为背后的心理诉求,往往会发现:这些经历可能成为孩子重新认识自我、家庭反思教育模式的转折点,就像被台风吹折的树木,只要根系完好,经过适当养护,终会萌发新的枝芽。

面对孩子厌学辍学,没有放之四海而皆准的解决方案,但存在可循的教育规律,重要的是保持理性而不失温度的态度,建立支持而不替代的界限,提供帮助而不控制的陪伴,当家庭、学校、社会形成教育合力,那些暂时迷失的少年,终会找到属于自己的人生航道,教育的真谛,不在于避免跌倒,而在于教会跌倒后如何优雅地起身,继续前行。