九月开学季,李女士望着儿子四年级的数学试卷辗转难眠,卷面上醒目的"67分"像根尖刺扎在心头,更让她焦虑的是孩子逐渐显现的消极态度——作业本上的字迹潦草如草蛇灰线,背诵课文时总说"反正背不会",这样的场景正在无数家庭重复上演,但鲜为人知的是,四年级正是重塑学习能力的关键转折点,这个阶段的及时干预将彻底改写孩子的成长轨迹。

四年级现象背后的教育真相 当孩子们踏入四年级教室,实质已站在基础教育的重要分水岭,教育部基础教育质量监测中心数据显示,全国四年级学生中约38%存在不同程度的学习适应困难,其中超过60%的案例源自错误的教育应对方式,这个阶段知识体系从具象认知转向抽象思维,数学开始接触分数运算与几何图形,语文需要理解复杂文本结构,科学课程引入实验探究方法,这些跨越式转变常使孩子措手不及。

但真正值得警惕的并非分数本身,而是家长应对的三大误区:其一将成绩波动等同于智力缺陷,用补习班填满孩子所有课余时间;其二采取物质奖励刺激短期表现,忽视内在动机培养;其三过度关注知识记忆,错失思维品质塑造的最佳窗口期,某重点小学的跟踪研究表明,采用高压策略的家庭,其子女在六年级时的学习动力较四年级下降73%,而注重能力培养的家庭,孩子初中后劲反而提升58%。

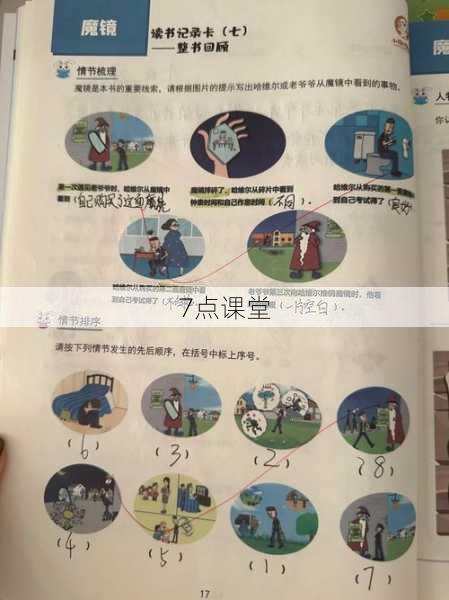

重启学习系统的黄金法则 在北京市海淀区某实验校,四年级三班的蜕变故事极具启示,班主任王老师发现班级均分落后后,并未急于增加作业量,而是启动"学习基因重组计划":首先建立个性化错题档案,通过错题类型分析找到每个学生的思维断点;其次设计阶梯式思维训练,将复杂问题分解为可视化步骤;最后引入项目式学习,让数学计算融入义卖活动策划,语文写作变成校园广播剧创作,半年后,该班从年级末位跃升至前三名,更重要的是85%的学生建立了自主学习习惯。

这种成功背后是符合认知规律的三大核心策略:建立"微目标达成体系",将长期目标分解为可感知的阶段性成果;创设"认知脚手架",通过思维导图、实物演示等工具搭建理解桥梁;实施"正向反馈循环",用过程性评价替代结果评判,上海教育科学研究院的对比实验显示,采用这些策略的班级,学生元认知能力提升42%,而传统教学班级仅提升11%。

家庭教育的破局之道 深夜的台灯下,张先生正在实践新的陪伴策略,他不再坐在儿子旁边紧盯作业,而是将书房改造成"思维实验室":数学作业变成超市采购游戏,语文预习转为家庭辩论赛素材,科学观察延伸为阳台种植计划,这种转变源自他参加的家长工作坊,那里传授着"三要三不要"原则:要创设真实情境不要空洞说教,要示范思维过程不要直接给答案,要培养成长心态不要强化固定标签。

在深圳某知名心理咨询机构,儿童发展专家发现:四年级孩子的自信心曲线与家长的语言模式高度相关,那些经常听到"虽然现在不会,但我们可以想办法"的孩子,其抗挫折能力是同龄人的2.3倍,建议家长建立"成长型对话系统":用"这道题的突破点可能在哪儿"替代"怎么又错了",用"今天哪个方法特别有效"替换"为什么还没进步"。

重塑学习生态的多元路径 杭州某创新学校推出的"四年级觉醒计划"令人耳目一新,他们打破传统课表,设置"思维健身房""知识工坊""项目孵化站"等新型学习空间,在"城市设计师"项目中,孩子们为社区公园改造测量数据、绘制图纸、编制预算,不知不觉中整合运用了数学、美术、语文等多学科知识,跟踪评估显示,参与项目的学生问题解决能力提升67%,显著高于对照组的23%。

这种教育创新揭示出关键规律:四年级孩子的学习觉醒需要多维刺激,除了认知维度,更要关注情绪管理、社会交往、实践创新等素养的协同发展,广州某区开展的"学习力提升工程"证实,将艺术表达、运动协调、生活技能等纳入培养体系后,学生的学业成绩提升速度加快41%,且保持更稳定的发展曲线。

站在教育的长河里回望,四年级从来都不是终点站,而是充满可能的中转港,那些暂时落后的孩子,正如晚开的花苞,需要的不是揠苗助长的焦虑,而是遵循成长节律的智慧灌溉,当家长放下分数执念,转向能力深耕;当教师突破传统框架,创新育人方式;当社会破除单一评价,构建成长型生态,每个四年级孩子都可能迸发出惊人的学习生命力,教育的真谛不在于追赶既定的赛道,而在于唤醒每个生命内在的向上力量——这力量或许会迟到,但永远不会缺席。