(全文约2000字)

清晨七点的阳光还未完全驱散晨雾,张女士又一次在儿子的哭闹声中崩溃——这已经是本周第三次因为作业问题爆发的家庭战争,九岁的明明缩在书桌角落,紧紧攥着被橡皮擦破的作业本,泛红的眼睛里蓄满泪水:"我就是讨厌学习!"这个场景正在无数三年级家庭重复上演,教育研究者将这种学业倦怠的集中爆发称为"三年级现象",当曾经乖巧的孩子突然变成"作业困难户",当欢声笑语的书房沦为"亲子战场",我们需要以更专业的视角解读这场成长的蜕变。

理解"三年级现象"的本质特征 1.1 儿童认知发展的关键转折 三年级(8-9岁)是皮亚杰认知发展理论中的具体运算阶段后期,孩子开始从具象思维向抽象思维过渡,此时教材难度陡增,数学出现两步应用题,语文开始300字作文训练,这种思维模式的跨越性要求常使孩子产生"学习悬崖"的坠落感。

2 自主意识的觉醒风暴 发展心理学研究表明,9岁左右儿童开始形成稳定的自我评价系统,他们不再满足于被动接受指令,而是渴望建立自己的价值判断,当这种觉醒遭遇刻板的作业要求,叛逆情绪就会通过"拒绝写作业"的形式外显。

3 多维度压力叠加效应 • 生理层面:身高年增长5-8厘米带来的生长痛 • 心理层面:同伴比较产生的焦虑感 • 认知层面:知识密度提升300%的课业压力 • 社交层面:班干部选拔带来的群体地位竞争

破解抗拒行为的五维干预模型 2.1 神经教育学视角下的学习动机重建 案例:杭州某重点小学通过"20分钟分段学习法"将作业完成率提升47%,其原理在于匹配儿童注意力持续时间(8-10岁约20-25分钟),每完成一个番茄钟可获得"认知代币",集满三个可兑换15分钟自由活动。

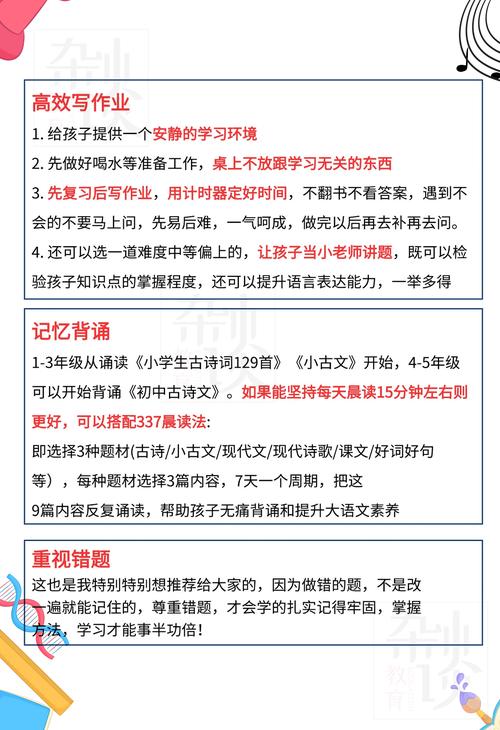

具体实施: ① 准备可视化计时器(沙漏/电子钟) ② 建立清晰的任务切割:例如数学作业=3个番茄钟 ③ 设计即时反馈机制:贴纸奖励墙/电子成就系统 ④ 预留弹性调节空间:允许10%的任务延期

2 家庭情感账户的储蓄策略 重庆师范大学追踪研究发现,亲子关系质量与作业配合度呈0.68正相关,建议家长每日进行"3×3情感投资": • 3次积极注视:在孩子专注时给予欣赏眼神 • 3句建设性鼓励:"这个字的结构比昨天工整多了" • 3分钟身体接触:整理衣领时的轻拍、完成作业后的拥抱

3 游戏化学习场景构建 北京中关村三小的实践表明,将作业设计为闯关游戏可使参与度提升65%,家长可尝试: • 知识寻宝:将生词藏在房间各个角落 • 数学特工:用购物小票进行实战计算 • 故事接龙:轮流创作作业主题的冒险故事

4 元认知能力的阶梯培养 通过"思维可视化"训练帮助孩子建立学习掌控感: ① 错题博物馆:用彩笔标注错误类型(计算粗心/概念模糊) ② 作业路线图:绘制包含"查字典-组词-造句"的汉字学习路径 ③ 能量监测表:用表情符号记录每个时段的专注程度

5 代际创伤的觉察与阻断 当家长因作业问题情绪失控时,往往不自觉地重复自己童年经历的教育模式,建议建立"情绪红绿灯"机制: • 红灯:察觉心跳加速/音调升高时立即暂停 • 黄灯:"我需要冷静3分钟"的自我暗示 • 绿灯:用"我观察到...我希望..."的客观陈述替代指责

学校教育的协同创新 3.1 差异化作业设计 上海某实验小学的"作业超市"模式值得借鉴: • 基础区:必选的核心训练 • 拓展区:跨学科主题探究 • 创意区:手作、戏剧等多元智能开发 3.2 过程性评价改革 南京鼓楼区试点"学习成长电子档案",用视频、照片记录思维过程,弱化分数导向的焦虑感。

3 校园心理支持系统 设立"作业急救站",由高年级学生担任"学习伙伴",通过同伴辅导降低抗拒情绪。

走出常见误区 4.1 物质奖励陷阱 心理学实验证明,外部奖励会削弱内在动机,应将奖励聚焦在"你克服了困难"而非"你得到了什么"。

2 完美主义枷锁 允许作业存在合理错误,研究表明保留修改痕迹的作业本更能促进深度学习。

3 横向比较伤害 "别人家的孩子"比较会使自我效能感降低23%,建议改为纵向成长对比:"上周你需要提醒5次,今天只提醒了3次"。

重建学习信心的曙光 当十岁的朵朵在日记里写下:"原来解不开的数学题像等着被驯服的小怪兽",我们知道教育的真谛正在显现,每个抗拒作业的孩子都在用他们的方式呼喊:请看见我成长的不易,请相信我有向上的力量。

这场关于作业的拉锯战,本质上是一场信任与成长的合谋,当我们放下"必须立即完成"的焦虑,当学校打破"整齐划一"的桎梏,当社会给予"多元成长"的包容,那些蜷缩在作业本前的孩子,终将挺直脊背,在属于自己的时区里绽放智慧的光芒,教育的艺术,不在于填满每个空白,而在于点燃那簇渴望探索的火种。