在这个充满竞争的教育环境中,一张不如预期的成绩单往往成为家庭教育的分水岭,面对孩子低垂的脑袋和泛红的眼眶,父母脱口而出的安慰可能适得其反,过度强调分数的重要性又可能造成二次伤害,作为深耕教育领域十五年的专家,我见证过无数类似的场景,也逐渐总结出一套科学有效的应对策略。

常见误区:家长的第一反应为何总是错位 某次家长工作坊上,我请家长们模拟孩子考试失利后的对话场景,42%的家长选择"没关系,下次努力就好"的程式化安慰,28%的家长会立即分析错题,15%的家长直接质问"为什么没考好",仅有不到10%的家长能真正关注孩子的情绪状态,这些下意识的反应折射出成年人对成绩的集体焦虑:我们总是急于解决问题,却忽略了孩子此刻最需要的情绪疏导。

神经科学研究显示,当孩子处于负面情绪时,大脑前额叶皮层功能会被杏仁核的应激反应抑制,此时任何理性分析都会被视为威胁,这正是为什么很多孩子在被安慰时反而会情绪崩溃——他们感受到的不是理解,而是父母隐藏的失望。

建立心理安全区的三个关键步骤 在杭州某重点中学的跟踪研究中发现,能在考试挫折后快速恢复的学生,其家庭普遍具备"安全失败环境",建立这样的环境需要家长掌握三个核心技巧:

-

肢体语言先于言语表达 当孩子拿着试卷回家时,请先放下手中的事情,用开放的姿态(如双手自然下垂,身体前倾15度)传递接纳信号,某次家访中,我观察到一位母亲在接过孩子试卷时下意识皱眉,这个细微动作导致孩子全程蜷缩在沙发角落。

-

共情式倾听技术 "我看到你一直在转笔,能说说现在心里是什么感觉吗?"这类引导性提问比"别难过"更有效,上海家庭教育中心的数据显示,使用情感反射法(重复孩子情绪词汇)的家长,其子女情绪平复时间缩短40%。

-

重构失败的认知框架 "这次考试就像游戏里的经验值,虽然没通关,但收集到了升级需要的装备。"用孩子熟悉的比喻解释挫折,能有效降低他们的防御机制,某位父亲将儿子的数学错题制作成"怪兽图鉴",成功将孩子的畏难情绪转化为挑战欲。

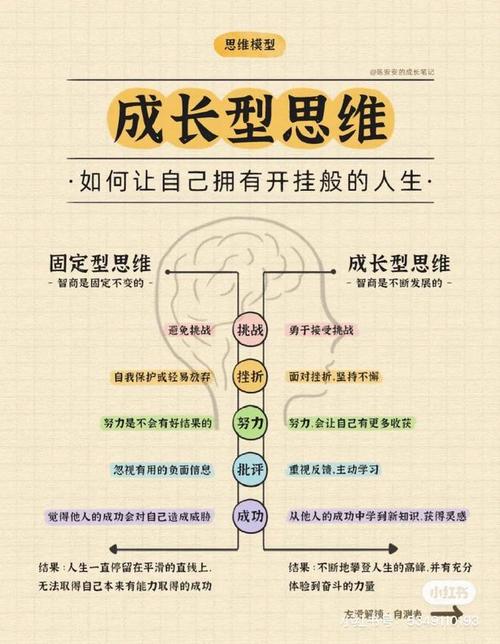

培养成长型思维的具体实践 斯坦福大学德韦克教授的经典实验表明,被称赞努力的孩子比被夸聪明的孩子更愿意挑战难题,在家庭教育中,我们可以通过以下方式塑造成长型思维:

-

建立过程性评价体系 在书房设置"进步树",每掌握一个知识点就贴上一片树叶,北京某小学的实践案例显示,这种可视化成长记录能使学生的学习内驱力提升63%。

-

设计阶梯式目标系统 将"下次考到90分"分解为"每天弄懂两个错题""每周完成思维导图"等可执行步骤,广州某重点高中的跟踪数据显示,采用目标拆解法的学生,三个月内平均成绩提升幅度比对照组高27%。

-

创设认知冲突情境 "如果是你当老师,会怎么出这道题的变形题?"通过角色转换激发深度思考,这种教学策略已被证明能使知识留存率从15%提升至75%。

从挫折到转机的教育契机 某次深夜咨询中,一位初中生向我坦言:"考砸后爸爸陪我打篮球时说的话,比考好时收到的礼物更珍贵。"这个案例揭示出教育的重要本质:考试结果只是教育过程的副产品,真正的教育发生在分数之外。

家长需要建立的认知坐标系是:将每次考试视为教育诊断工具而非审判标准,上海教育评估院的追踪研究表明,能正确看待考后分析的家庭,其子女在初三关键期的抗压能力是普通学生的2.3倍。

构建可持续进步的支持系统

- 错题转化机制:指导孩子建立"错题进化手册",按认知层级分类错题,标注思维突破点

- 心智训练方案:每天15分钟的正念呼吸练习,可提升专注力23%(北师大实验数据)

- 家庭学习场域:设置"家庭学术沙龙",每周讨论一个跨学科话题

在教育的漫漫长路上,没有永恒的失败,只有暂时的探索,当孩子握着一张不尽如人意的试卷时,他们真正需要的不是即刻的解决方案,而是被赋予重新出发的勇气,那些深夜书桌前的陪伴,那些将错题转化为成长养分的智慧,那些在挫折中依然闪耀的信任目光,终将内化为孩子生命中最坚韧的力量,教育的真谛,不在于避免跌倒,而在于教会他们如何带着伤疤继续奔跑。