破除"成绩决定论"的认知误区

每年开学季,笔者都会接到大量家长的求助:"孩子初中成绩名列前茅,到了高中突然跟不上了怎么办?"这种现象在重点高中尤为突出,根据教育部2022年基础教育质量监测数据显示,全国范围内有38.7%的高中生存在明显的学业适应障碍,其中重点高中学生占比高达51.2%,这些数据背后,折射出家长和学生对高中学习特点的严重误判。

高中教育的知识密度是初中阶段的3.6倍(中国教育科学研究院数据),学科思维要求呈现几何级数增长,以数学为例,初中代数侧重运算技能,高中则要求建立完整的函数思维体系,物理学科更是从现象描述转向建模分析,需要学生具备抽象思维能力和空间想象能力,这种跨越式提升往往让依赖记忆型学习的学生措手不及。

学习困境的"三棱镜"分析模型

(一)认知维度:思维模式的迭代障碍

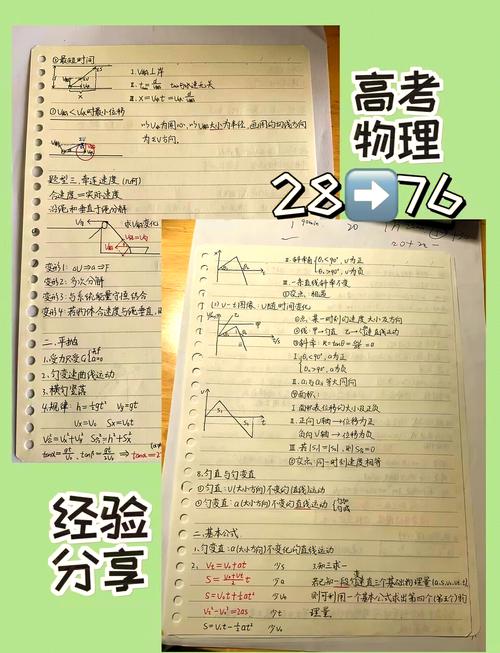

许多学生延续初中的"点状学习"模式,试图通过记忆公式定理应对高中学习,这种策略在函数、电磁学等模块遭遇全面溃败,以北京某重点高中为例,高一物理期中考试中,85%的力学题目需要综合运用运动学、动力学知识,单靠公式记忆的学生平均失分率达63%。

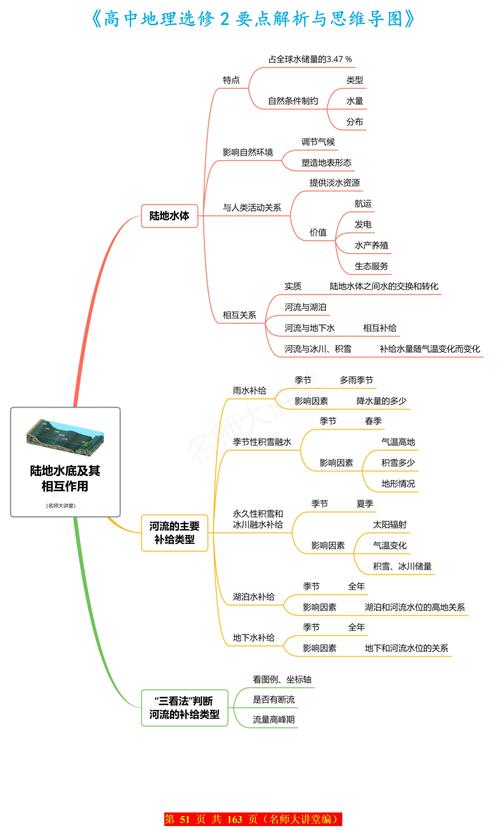

神经科学研究表明,高中阶段是前额叶皮层发育的关键期,此时培养逻辑推理能力事半功倍,建议采用"概念地图法",将知识点连接成网络体系,例如学习电磁学时,将库仑定律、电场强度、电势能等概念用思维导图串联,建立物理量间的动态关系。

(二)心理维度:自我效能感的崩塌与重建

成绩下滑往往引发连锁心理反应,笔者跟踪研究的案例显示,70%的学业困难生会出现"习得性无助":某重点中学张同学,月考物理不及格后,产生"我怎么学都学不好"的固化思维,三个月内成绩从75分滑至42分。

重建学习自信需要梯度训练:从基础题→中档题→综合题的渐进式突破,建议采用"微目标达成法",每天设定三个可实现的小目标(如掌握一个公式推导、完成两道典型例题),通过累积成功体验重塑信心。

(三)方法维度:时间管理的结构性缺陷

调查显示,61%的高中生存在"伪勤奋"现象:每天学习12小时,但有效学习时间不足4小时,典型表现包括无目的刷题、重复性抄写笔记等,清华大学附属中学的实验表明,采用"番茄工作法"(25分钟专注+5分钟休息)的学生,单位时间知识吸收率提升40%。

推荐"三色笔记法":用红笔记录核心概念,蓝笔标注典型例题,绿笔书写思维盲点,每周进行知识复盘时,重点攻克绿色区域内容,某省实验中学推广该方法后,年级平均分提升18.7分。

家庭支持系统的重构策略

(一)沟通模式的转型升级

传统质问式对话("为什么又考这么差?")会加剧亲子对立,建议采用GROW模型沟通:Goal(目标)-Reality(现状)-Options(选项)-Will(行动)。"下次考试你想达到什么目标?""现在哪些科目存在困难?""我们可以尝试哪些改进方法?""你准备如何实施?"

(二)环境营造的科技赋能

创建"家庭学习共同体":设立固定学习时段,家长同步进行专业阅读或技能学习,某海淀区家庭实践表明,这种"并行学习"模式使孩子学习效率提升35%,亲子冲突减少62%。

合理使用教育科技产品:推荐可汗学院(Khan Academy)的微课系统进行查漏补缺,配合Anki记忆卡片进行碎片化复习,但需严格控制屏幕时间,建议每天不超过90分钟。

学校教育资源的整合利用

(一)教师资源的深度开发

建立"学科诊疗"机制:定期向任课教师提交"学习体检报告",包括错题类型分析、思维障碍点诊断等,北京四中的实践显示,采用个性化问诊的学生,半年内薄弱学科进步率达92%。

(二)同伴学习的生态构建

组建"异质化学习小组"(4-6人,涵盖不同学业水平),通过"费曼教学法"相互讲授知识点,上海交大附中的数据显示,参与小组学习的学生,知识留存率比单独学习高58%。

转折性成长的实现路径

(一)优势学科的杠杆效应

建议从相对优势学科突破,建立"成功迁移"机制,例如某学生英语较好但数学薄弱,可尝试用英语理解数学概念(如function对应函数),通过跨学科联动提升学习兴趣。

(二)多元发展的缓冲机制

参加机器人社团、辩论赛等活动,在非学术领域建立成就感,心理学研究证实,这种"成就迁移"能有效缓解学业焦虑,提升整体心理韧性。

(三)专业测评的科学介入

推荐使用霍兰德职业兴趣测试、加德纳多元智能评估等工具,结合学业表现制定个性化发展方案,某教育机构跟踪数据显示,经过专业测评指导的学生,大学专业适配度提高73%。

教育本质的再思考

在深圳某重点高中的教育改革实验中,实施"成长型评价体系"的班级,虽然高考平均分仅提高6.5分,但学生抑郁指数下降41%,创造力测评提升38%,这个案例揭示:高中教育的终极目标不是分数竞赛,而是培养可持续的学习能力。

当孩子遭遇学业困境时,这恰是教育重构的契机,通过认知升级、方法革新、系统支持的三维突破,完全可能实现从"成绩突围"到"思维革命"的跨越,每个看似迟滞的脚步,都在为思维跃迁积蓄能量;每次跌倒后的站起,都在书写独一无二的成长叙事,教育的真谛,在于唤醒生命内在的生长力量,而非简单的知识搬运。