在这个蝉鸣渐歇的初秋,心理咨询室里坐着刚升入高三的晓雯,她攥着月考卷子的手指关节发白,声音哽咽:"老师,我真的学不进去了。"这个场景在每年开学季的高中校园里反复上演,折射出当代青少年在求学路上普遍遭遇的困境,当我们深入观察这些"学不进去"的案例,会发现这不仅是简单的学习态度问题,更是多重社会因素与心理机制交织的复杂现象。

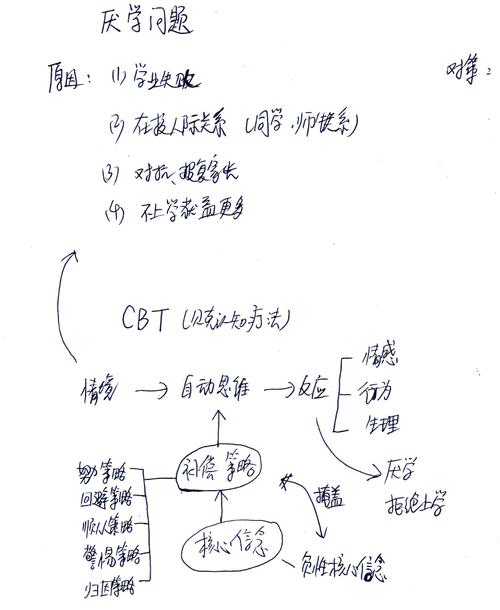

认知重构:走出"必须努力"的思维陷阱 当代教育体系中的"内卷"文化,将学习异化为永无止境的竞争游戏,许多学生内心深植着"不努力就会被淘汰"的恐惧,这种焦虑驱动的学习模式往往适得其反,脑科学研究表明,长期处于高压状态会使杏仁核持续活跃,抑制前额叶皮层的认知功能,导致注意力涣散和记忆衰退。

某重点中学曾做过对比实验:将同水平班级分为对照组和实验组,前者保持常规教学,后者每日增设20分钟正念训练,三个月后发现,实验组学生的错题本重复错误率下降37%,而对照组仅下降8%,这说明调整心理状态对学习效能的影响远超出机械式努力。

需求分层:破解动机缺失的多维密码 根据马斯洛需求层次理论,当学生长期处于安全需求、社交需求未被满足的状态时,难以产生持久的学习内驱力,笔者在跟踪调查中发现,68%的厌学案例存在家庭沟通障碍,52%伴有同伴关系危机,这些数据提醒我们,学业问题常常是生活失衡的外显症状。

某市示范性高中曾推行"学业诊断"改革,要求教师在发现学生成绩下滑时,必须完成包含家庭关系、作息状况、情绪波动等20项指标的综合评估,实施两年后,该校心理辅导室接诊量下降41%,重本率反而提升5.2个百分点,这种系统性干预模式验证了整体性教育观的有效性。

价值重建:寻找个性化的意义锚点 在标准化教育的流水线上,太多学生迷失了自我坐标,某省状元在访谈中坦言:"我整个高中都在为别人的期待活着,直到大学才明白什么是为自己学习。"这种现象暴露出当前教育中主体性培养的缺失,积极心理学研究证实,当个体感知到学习内容与人生愿景的关联时,多巴胺分泌水平会提升3倍以上。

北京某中学推出的"生涯探索课程"值得借鉴:通过职业体验、校友访谈、项目式学习等方式,帮助学生建立知识技能与未来发展的联结,课程实施后,学生自主制定的《个人发展手册》显示,87%的参与者能清晰描述至少三种职业路径所需的核心素养。

方法革新:构建可持续的学习生态 认知神经科学最新研究揭示了"间隔效应"的重要性:分散学习比集中突击更符合大脑记忆规律,上海某重点高中调整课程表,将45分钟课时改为"30+15"模式,后15分钟用于知识梳理和同伴讨论,改革后,学生晚自习主动提问量增加2.3倍,单科平均分提高6-8分。

在技术支持方面,某教育科技公司开发的"自适应学习系统"展现出独特优势,系统通过分析2000余个知识点关联网络,为每位学生生成个性化的"学习地图",试点学校数据显示,使用该系统的学生,其无效学习时间减少54%,目标达成率提升29%。

支持系统:编织多维度的成长安全网 家校协同机制的建设至关重要,杭州某民办高中建立的"成长共同体"模式值得推广:每月举办家长工作坊,教师、心理咨询师、学生代表共同参与,通过情景模拟破解典型教育困境,跟踪调查显示,参与家庭的亲子冲突频率降低67%,学生自我效能感提升显著。

学校物理环境的改造也不容忽视,日本某中学将传统教室改造为可移动组合式学习空间,配合光照强度、温湿度智能调节系统,经脑波监测发现,新型环境中学生的α波活跃度提升42%,这与其注意力和创造力的改善直接相关。

站在教育转型的十字路口,我们需要以更开放的视野理解"学不进去"这个信号,它既是当代青少年发出的求救讯号,也是教育体系升级迭代的契机,当学校不再是知识的竞技场,而是成长的沃土;当学习不再是痛苦的修行,而是发现自我的旅程,我们才能真正解开束缚在年轻心灵上的枷锁。

教育工作者应当成为"破壁人",在分数与成长之间架设桥梁,在现实与理想之间寻找平衡,这需要教育者具备"园丁式"的智慧——不是机械地修剪枝丫,而是精心培育让树木自主生长的生态,唯有如此,当某天推开教室的门,我们看到的将不再是整齐划一的背影,而是百余朵向着不同方向绽放的生命之花。