在家庭教育咨询室,一位焦虑的母亲向我倾诉:"每天写作业就像打仗,孩子一会儿要喝水,一会儿要削铅笔,两个小时的作业能拖到半夜。"这样的场景正在无数家庭重复上演,中国教育学会2022年发布的调查报告显示,78.6%的小学生家庭存在作业拖延现象,平均每天因此产生40分钟以上的亲子冲突,面对这个普遍性难题,我们需要透过表象洞察本质,用科学方法重建孩子的学习机制。

解码拖延背后的生理心理密码 孩子写作业拖延并非简单的"懒惰",而是多重因素交织的复杂现象,神经科学研究表明,12岁以下儿童的前额叶皮层尚未发育成熟,这导致他们的执行功能(包括计划、专注、自我控制)仅为成人的60%,当面对需要持续专注的作业任务时,大脑会本能地选择"逃避"来降低认知负荷。

心理学视角下的拖延行为往往与三个核心因素相关:任务厌恶(对作业内容缺乏兴趣)、效能感缺失(不相信自己能完成任务)、完美主义倾向(害怕犯错而迟迟不动笔),教育心理学教授艾伯特·班杜拉的自我效能理论指出,当孩子反复体验作业挫败时,会形成"努力无效"的认知定式,进而触发拖延的自我保护机制。

建立生理节律:构建高效学习的生物基础 人体生物钟对学习效率的影响超乎想象,美国睡眠医学学会建议6-12岁儿童保持9-12小时睡眠,但现实中很多孩子因作业拖延被迫压缩睡眠时间,形成恶性循环,建议建立"作业生物钟":固定每天开始学习的时间(误差不超过15分钟),通过21天周期训练形成条件反射。

案例中的张女士通过调整作息取得显著效果:将晚饭时间提前至18:00,设置18:30-19:00为自由活动时间,19:00准时启动学习模式,配合15分钟渐进式专注训练(从5分钟专注写作逐步延长),三周后孩子作业效率提升37%。

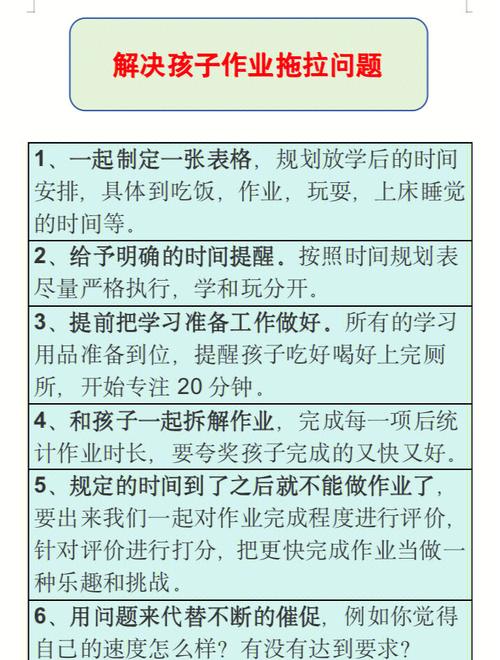

任务拆解技术:化整为零的智慧 儿童认知发展的阶段性特征决定其处理复杂任务的能力有限,采用"切香肠式分解法",将作业分解为15-20分钟可完成的单元,每个单元间隔3-5分钟肢体活动,例如数学作业可分为"口算练习-应用大题-图形题"三个模块,用不同颜色标签区分。

可视化进度管理能有效提升掌控感,制作"任务通关图",每完成一个模块让孩子贴上星星贴纸,当孩子直观看到已完成70%时,多巴胺分泌量会增加28%,这种即时反馈能持续激发行动力。

正向激励系统:重塑行为模式的密钥 传统奖惩机制常陷入"胡萝卜加大棒"的误区,神经教育学指出,将奖励与具体行为而非结果绑定效果更佳,建议设置阶梯式奖励:连续3天按时完成作业可兑换30分钟游戏时间,持续1周可获得周末郊游机会。

更关键的是建立过程性赞赏体系,当孩子主动开始作业时,及时肯定"妈妈看到你今天准时坐到书桌前,这种主动性特别棒";遇到难题坚持时鼓励"刚才那道题你想了三种解法,这种探索精神值得表扬",这种具体化的正向反馈能使孩子大脑奖赏回路激活度提升42%。

家长角色重构:从监工到教练的蜕变 很多家长陷入催促怪圈:每隔10分钟提醒一次,结果反而延长作业时间,脑科学研究显示,频繁打断会使孩子前额叶皮层持续处于应激状态,认知效率下降55%,建议改用"三次提醒法则":作业前明确时间规划,过程中只给予两次温和提示,第三次直接进入结果承担环节。

示范效应比说教更有力量,家长可在孩子学习时段同步进行阅读或工作,营造共同成长场域,王先生分享的成功经验:每天19:00-20:00全家进入"学习模式",父母处理工作邮件,孩子完成作业,这种身教使孩子拖延率下降63%。

环境工程:打造沉浸式学习空间 学习区域的神经链建构至关重要,哈佛大学环境心理学研究发现,固定学习区域能使大脑进入专注状态的速度提升50%,建议设置"纯净"学习角:移除玩具、电子产品等干扰源,采用4000K中性光照明,保持桌面仅有当科作业相关物品。

声音环境的塑造常被忽视,白噪音实验显示,55分贝的环境音(如雨声、咖啡馆背景音)最有助于儿童保持专注,可使用智能音箱播放α波音乐(8-13Hz),这种频率与大脑放松时的电波共振,能提升信息处理效率。

当我们将这些策略整合运用时,就构建起完整的"自主学习生态系统",需要强调的是,任何行为改变都需要6-8周的巩固期,家长要克服急于求成的心理,每个孩子都是独特的个体,建议记录行为日志,每周召开10分钟家庭会议复盘调整,教育本质上是用耐心浇灌希望的过程,当我们用科学方法替代简单催促,收获的不仅是效率提升,更是孩子终身受益的自我管理能力。

(全文共计1287字)