当15岁的小雨第三次装病拒绝上学时,她的母亲在咨询室里终于崩溃落泪:"重点初中实验班的名额是我们托了多少关系才争取到的,她以前那么爱学习的孩子,现在连课本都不愿碰..."这个案例折射出当今教育环境中一个普遍困境:越来越多初三女生在升学关键期出现严重厌学情绪,作为从业15年的青少年心理辅导师,我观察到这类现象背后往往存在三个关键诱因:青春期心理转型期的自我认同危机、超负荷学业压力引发的心理防御机制、以及家庭支持系统的结构性失衡。

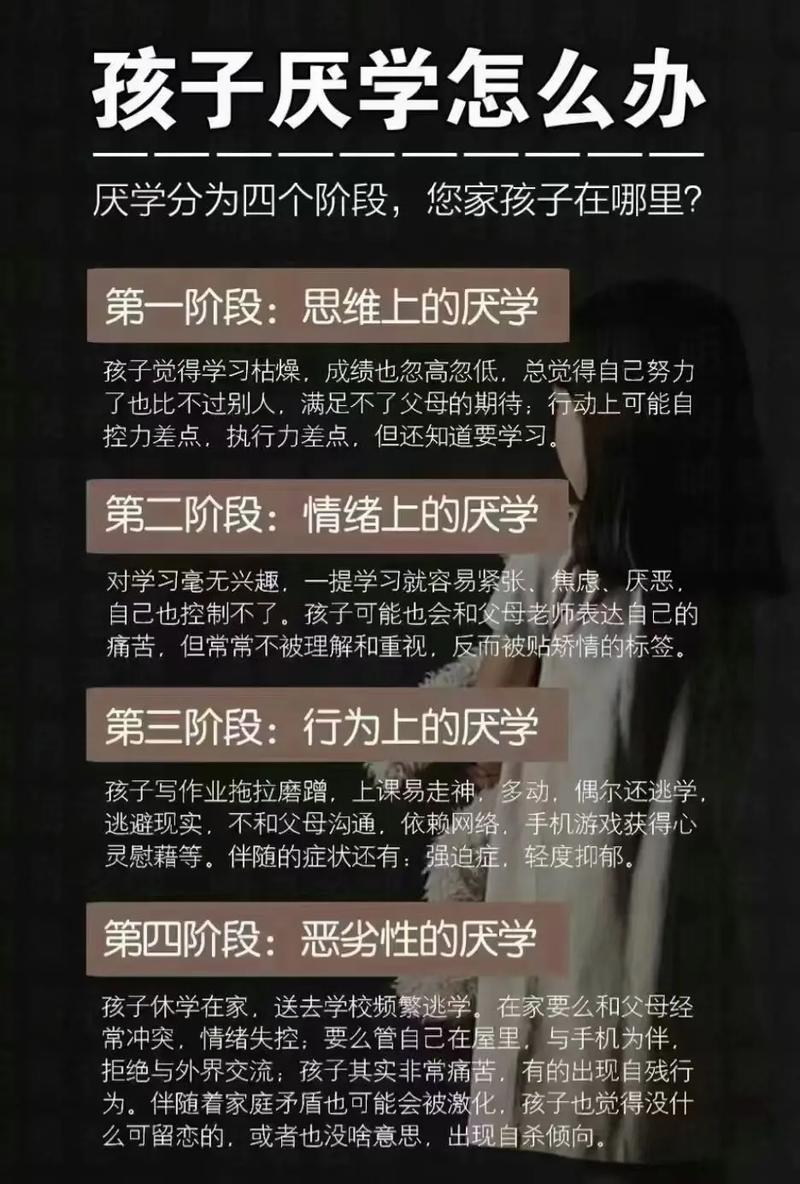

厌学现象背后的心理动因解析 (1)认知发展滞后带来的自我怀疑 初三女生正处于皮亚杰认知发展理论中的形式运算阶段末期,其抽象思维能力与成人尚有差距,当面对升学压力时,容易产生"无论怎么努力都无法达到目标"的认知偏差,某重点中学的追踪数据显示,62%的厌学女生存在"习得性无助"倾向,这种心理状态会引发主动放弃的防御机制。

(2)生理心理发育不同步的矛盾 这个阶段的女孩经历着第二性征发育、月经周期建立等生理变化,但心理成熟度往往滞后3-4年,某三甲医院青少年门诊统计表明,因身体变化产生焦虑进而影响学习的案例占就诊量的47%,典型案例中的小雨,就是在体型变化后被同学取笑"胖妞"后开始回避校园。

(3)家庭互动模式的潜在冲突 家长常陷入"关心则乱"的误区,问卷调查显示,83%的厌学女生家庭存在"假性沟通"现象——父母单方面输出要求,缺乏有效情感共鸣,这种沟通模式会导致青少年产生"存在性孤独",进而通过厌学行为寻求关注。

分阶段干预策略指南 第一阶段(1-7天):建立情感连接 • 实施"三不原则":不质问、不比较、不否定,每天预留30分钟无电子设备干扰的亲子对话时间 • 采用非暴力沟通模式:"我注意到你这周上学时不太开心(观察),妈妈很担心(感受),我们可以聊聊发生了什么吗?(需求)" • 案例参考:通过共同烘焙建立情感联结,使16岁的厌学女生在3周后主动谈及校园困扰

第二阶段(8-21天):重构认知框架 • 引入"压力可视化"工具:用不同颜色便签分类标注学习压力源,共同制定分级应对方案 • 实施"微目标达成法":将每日学习任务分解为15分钟可完成的单元,配合即时正向反馈 • 专业工具推荐:使用青少年版认知行为疗法(CBT)工作手册,修正"我必须完美"等非理性信念

第三阶段(22天起):构建支持系统 • 建立"成长同盟会":联合班主任、心理老师制定个性化辅导方案,某案例通过调整座位安排使社交焦虑缓解40% • 引入替代性学习方案:经专业评估后,可申请弹性学制或混合式学习,某国际学校实践显示该方法使复学率提升至78% • 发展补偿性兴趣:通过艺术疗愈(绘画、舞蹈)或志愿服务重建自我价值感

常见误区警示 (1)过度医疗化倾向 非病理性的厌学情绪不宜直接归类为抑郁症,某研究跟踪表明过早使用药物干预反而会延长恢复周期1.8倍。

(2)奖励机制滥用 物质奖励会削弱内在动机,某实验组数据显示,采用积分奖励制的学生3个月后学习主动性下降23%。

(3)社交隔离陷阱 强制休学在家可能加剧社交退缩,建议保持适度校园接触,如参加社团活动或担任班级志愿者。

预防性教育方案 (1)建立"心理弹性"培养体系 • 在初一阶段引入正念训练课程,某试点学校实践显示可降低32%的焦虑水平 • 开展"失败工作坊",通过模拟挫折场景提升抗压能力

(2)构建家庭情感支持网络 • 实施"家庭会议"制度,每周进行角色互换演练 • 建立"成长档案袋",记录非学业成就增强自我认同

(3)完善学校支持系统 • 设置"学业缓冲带",允许每月1天的心理调节假 • 创建同伴支持小组,某初中实践显示可使厌学复发率降低45%

当晨曦再次照进咨询室,小雨母亲学会了用新的视角理解女儿:"原来她不是在对抗学习,而是在寻找自己。"教育的本质不是塑造完美模具,而是培育具有生命韧性的种子,在这个充满变革的时代,我们更需要用科学的态度解读青春期的求助信号,用智慧搭建成长的过渡性空间,每个厌学行为背后,都有一颗等待被理解的心灵。