课堂注意力涣散的教育警示

在北京市某重点中学的初二年级课堂观察中,教育研究者发现:45分钟的课堂时间里,平均每位学生会经历6-8次注意力游离,其中约23%的学生会在关键知识点讲解时出现明显走神,这个数据背后折射的不仅是教学效率的损耗,更预示着青少年认知发展链条中的潜在危机,当我们深入剖析这一现象时,会发现这是生理发育、心理成长、教育环境等多重因素交织的复杂命题。

生物节律与大脑发育的阶段性特征

-

前额叶皮质的发育时差 神经科学研究显示,初中阶段(12-15岁)正是前额叶皮质快速发育的关键期,这个负责执行功能(包括注意力调控、冲动抑制)的脑区,其髓鞘化进程要到25岁左右才能完成,这种生理特性导致初中生在面对需要持续专注的任务时,神经调控能力存在先天不足。

-

昼夜节律的生物钟偏移 斯坦福大学睡眠研究中心发现,青春期激素变化使青少年的褪黑素分泌延迟约2小时,导致其生物钟自然倾向于晚睡晚起,而我国中学普遍7:30的早读时间,恰好与学生的生理节律形成冲突,这种"社会时差"直接削弱了晨间课堂的注意力水平。

数字化时代的认知重构挑战

-

碎片化信息接收模式 当代初中生日均屏幕使用时间已达5.8小时(中国青少年研究中心2023年数据),短视频平台打造的"15秒注意力单元"正在重塑大脑神经回路,当学生习惯于高频切换的信息流后,传统课堂的线性知识传授模式就会显得"节奏拖沓"。

-

多任务处理的认知错觉 华东师范大学的对比实验表明,持续接触多屏操作的青少年,其注意力转换成本比对照组高出40%,这种表面上的"多任务处理能力",实则是深度注意力的持续耗损,导致学生在需要专注思考时难以进入状态。

教学场域中的注意力消耗机制

-

认知负荷的失衡配置 某省教科院对300节初中课堂的评估显示,68%的教师未能有效运用认知负荷理论,当新知呈现缺乏必要的脚手架,或重复练习超出学生承受阈值时,都会引发注意力系统的保护性关闭。

-

情绪能量的隐形流失 上海某实验中学的课堂监测发现,教师每增加一次否定性评价,班级整体注意力水平会下降12%,持续的情感消耗会激活大脑的威胁监测系统,这种防御机制必然挤占认知资源。

家庭-学校-社会的三维张力

-

教养方式的注意力塑造 追踪研究表明,过度保护型家庭培养的学生,其课堂注意力持续性比权威型家庭低31%,包办式教养弱化了自我调控能力,而高压管控则加剧了心理资源的消耗。

-

教育评价的异化效应 当某重点初中将"抬头率"纳入教师考核指标后,学生真实的认知参与度反而下降17%,这种注意力监控的悖论,揭示了功利化教育评价对内在动机的侵蚀。

-

城市空间的感官过载 深圳某校穿戴设备监测显示,通勤途中经历严重交通拥堵的学生,其首节课的注意力峰值比对照组低29%,都市化进程中的环境压力,正在持续透支青少年的心理资源。

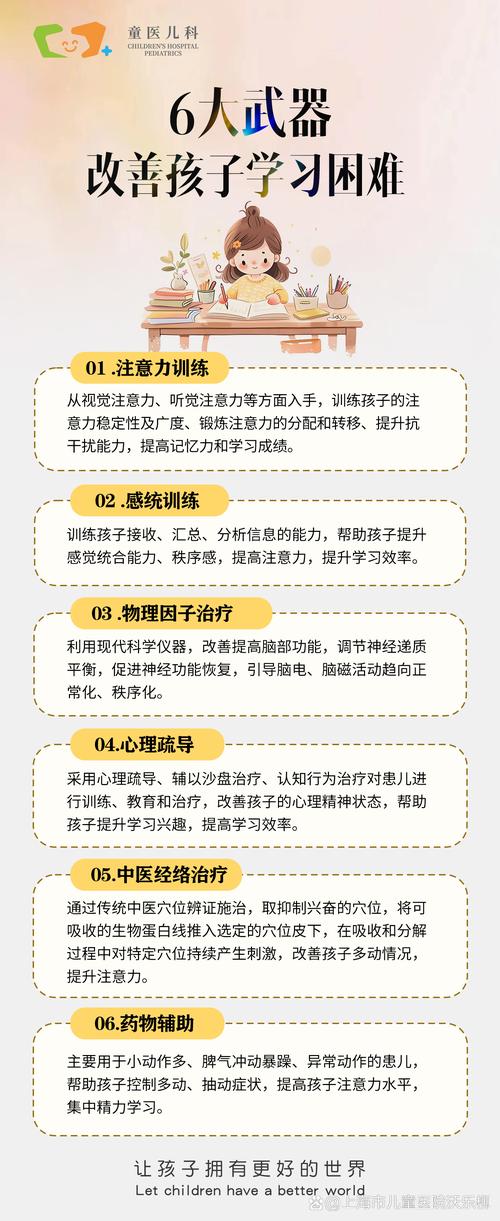

重建注意力的教育生态

-

神经教育学视角的课堂重构 (1)实施20分钟模块化教学,配合5分钟正念呼吸练习 (2)开发双通道信息呈现系统(视觉+动觉) (3)建立课堂注意力"重启"信号系统

-

认知动力学的环境干预 (1)设计动态光照教室,每15分钟自动调节色温(2700K-5000K) (2)引入生物反馈座椅,通过微振动进行注意力提醒 (3)构建"第三空间"学习站,允许周期性体位转换

-

家校协同的注意力养护 (1)制定数字设备使用"三区法则"(专注区/缓冲区/自由区) (2)开展家庭正念训练计划(每日10分钟注意力瑜伽) (3)建立周末"感官排毒"机制(4小时自然接触计划)

从注意力管理到认知素养培育

在杭州某初中的教育改革实践中,通过系统性的注意力训练课程,学生不仅提升了课堂专注度(专注时长平均增加18分钟),更在元认知能力测试中取得显著进步,这提示我们:注意力问题不应简单视为纪律问题,而应作为核心素养培育的切入点。

当我们以发展的眼光审视课堂"走神"现象时,看到的不仅是需要矫正的行为偏差,更是教育生态转型的契机,唯有构建符合神经认知规律、顺应数字时代特征、尊重个体发展需求的教育新范式,才能真正唤醒每个年轻大脑的认知潜能,这需要教育者以更专业的视角、更系统的策略、更包容的心态,共同绘制新时代的注意力培养图谱。