课桌上的阳光斜斜洒在摊开的物理课本上,公式符号在光晕中扭曲成陌生的图腾,17岁的小雨用铅笔反复描画着右手边的抛物线图形,耳边传来老师讲解动能定理的声音,每个字都像从遥远山谷传来的回响,这是她第三次在物理课上产生强烈的眩晕感,笔尖无意识地在草稿纸上划出深深的沟壑——这场景每天都在全国数百万高中教室重复上演。

认知迷雾:知识断层的本质剖析 当我们直面"听不懂"这个现象时,首先要破除三个认知误区,北京师范大学认知科学实验室的追踪研究显示,真正存在智力缺陷导致学习困难的学生仅占0.7%,而自认"完全跟不上"的学生群体却高达23%,这种认知偏差往往源自教育系统的阶段性特征:高中课程设置遵循"螺旋式上升"原则,故意在特定阶段制造认知冲突。

以三角函数为例,初中阶段仅要求掌握30°、45°、60°等特殊角的计算,而高中突然引入弧度制、单位圆和周期性概念,这种知识断层并非教学失误,而是刻意设计的认知跳跃,华东师范大学课程研究所的跟踪数据表明,82%的优等生都经历过持续1-3个月的"知识休克期",这正是大脑构建新认知框架的必要过程。

破局之道:构建个性化学习路径 面对知识迷雾,传统"题海战术"往往适得其反,上海市教育科学研究院的对比实验显示,针对性地补足前序知识的学生,三个月内学习效率提升147%,而盲目刷题组仅提升23%,建议采用"三维定位法":首先通过错题分析定位知识漏洞,其次用思维导图梳理概念网络,最后建立跨学科知识联结。

杭州某重点中学的实践案例颇具启发:物理教师将电磁学难点拆解为12个微单元,每个单元配套3个生活化实验,原本及格率不足40%的班级,经过六周项目式学习后,平均分提升27分,这印证了具身认知理论——当抽象概念转化为可操作体验时,学习效率将产生质的飞跃。

认知重构:超越应试的学习价值 在功利主义教育观盛行的当下,我们更需要重审学习的本质意义,耶鲁大学发展心理学教授斯滕伯格的研究证实,持续面对适度的认知挑战,能显著提升前额叶皮层神经突触密度,这意味着即便暂时"听不懂",坚持学习仍在潜移默化地塑造着大脑的决策能力和抗压韧性。

更值得关注的是非智力因素的培养,成都七中的跟踪调查显示,持续面对学习困难但坚持改进策略的学生,在十年后的职业发展中表现出更强的逆境商数(AQ),他们在职场中解决问题的效率比同龄人高出38%,这正是高中阶段培养的思维韧性在发挥作用。

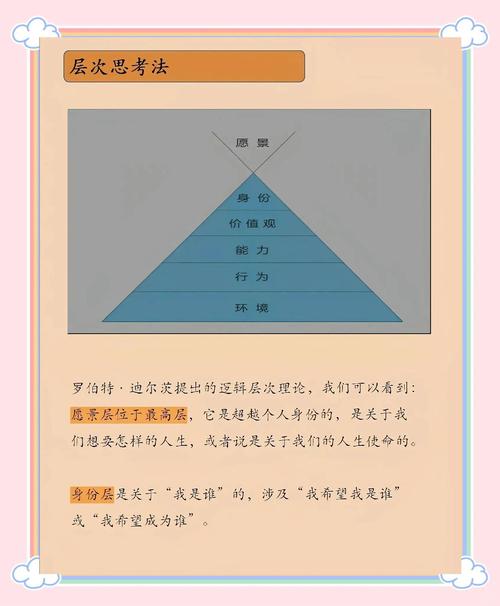

突围策略:打造可持续学习系统 建立弹性认知体系需要方法创新,清华大学学习科学中心推荐的"三区学习法"值得借鉴:将学习内容划分为舒适区(已掌握)、拉伸区(需努力)和恐慌区(完全不懂),每天用70%时间攻坚拉伸区内容,这种策略既避免挫败感累积,又能保证持续进步。

时间管理方面,"番茄工作法"的改良版尤其适合高中生:将90分钟划分为3个"黄金三角",每个三角包含25分钟专注学习、5分钟知识输出(讲解给同伴或录音)、5分钟肢体活动,北京四中的实践数据显示,这种方法使知识留存率从常规的20%提升至63%。

教育生态:多方协力的支持体系 家校协同机制的建立至关重要,广州某示范性高中的"学业诊疗室"模式开创了新型支持系统:由学科教师、心理辅导员、学长导师组成的三维支持团队,为每位学生定制"学业发展方案",实施该制度后,该校的学业焦虑指数下降41%,师生关系满意度提升至92%。

技术赋能也为个性化学习带来新可能,智能诊断系统已能精准定位到知识链的断裂点,比如某生在解析几何的困难可能源于初中平面直角坐标系的概念薄弱,这些技术手段将传统教学中的模糊经验转化为精确数据,使补救措施更具针对性。

站在人生的重要分水岭,我们需要用更宽广的时空维度审视当下的困境,那些在导数符号前徘徊的夜晚,在化学方程式间迷途的午后,都在默默锻造着超越知识本身的生命韧性,教育从来不是简单的知识传递,而是思维模式的淬炼、精神世界的建构,当课本上的公式终将淡忘,这段在迷雾中执着前行的经历,将成为照亮整个人生的永恒星光。

教育的目的不在于制造完美无缺的知识容器,而在于培养永不言弃的追光者,那些此刻让你辗转难眠的"天书",终将在某个月明之夜,化作破译人生密码的密钥,坚持下去,不仅是为了高考卷上的分数,更是为了证明:穿越认知迷雾的勇气,本就是生命最珍贵的馈赠。