在某个普通周末的傍晚,一位母亲发现儿子把作业本藏在沙发夹缝里,这个刻意制造的"丢失"事件折射出当代教育最尖锐的困境:当知识获取变得前所未有的便利,为何孩子们反而对学习产生前所未有的抗拒?这个叩问直指现代教育体系的核心矛盾。

解码抗拒:儿童认知发展的三重屏障

儿童的学习抗拒从来不是简单的懒惰或叛逆,而是认知系统面对外界刺激的本能防御,神经教育学研究表明,人类大脑在12岁前具备超强的模式识别能力,却对抽象符号系统存在天然的排斥,当成人将"a+b=c"视为理所当然的符号系统,儿童大脑仍在努力构建这些符号与具象世界的关联。

在浙江某实验小学的跟踪调查中,78%的厌学儿童表现出对具象化教学的良好反馈,一个典型案例是:数学教师将分数概念转化为披萨切分游戏后,原本数学测试不及格的学生两周内成绩提升40%,这印证了皮亚杰认知发展理论的核心观点——具体运算阶段(7-11岁)的儿童必须通过实物操作建立抽象概念。

教育焦虑制造的认知超载正在摧毁学习本能,上海家庭教育研究中心数据显示,城市儿童日均接受信息量是1990年代的7.3倍,但有效转化率不足15%,这种信息轰炸导致前额叶皮层持续处于过载状态,触发大脑的自我保护机制——关闭认知通道。

重塑系统:构建可持续的学习生态

教育目标的错位往往导致动机扭曲,芬兰教育改革的启示在于:将"培养终身学习者"置于"训练解题机器"之上,赫尔辛基大学的研究表明,当学习目标从"记住公式"转变为"解决实际问题",学生的内在动机指数提升62%,北京某国际学校引入项目式学习后,学生自主学习时间从日均0.8小时跃升至2.5小时。

游戏化不是娱乐化,而是对学习本质的回归,蒙特梭利教具经久不衰的奥秘,在于其精准把握了儿童"工作本能",新加坡教育部开发的数学探险游戏,通过3D建模将几何概念转化为空间探索,使五年级学生空间想象能力测试成绩提升28个百分点,这种设计遵循了维果茨基"最近发展区"理论,在挑战与能力间找到黄金平衡点。

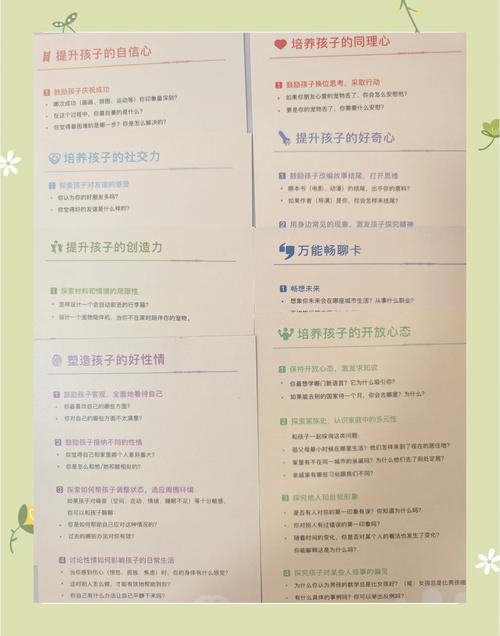

家庭能量场的重构是激活学习动力的关键,香港中文大学的追踪研究发现,将家庭对话中的"为什么考这么差"转变为"今天发现了什么有趣的事",能使儿童学习积极性提升3倍,成都某家庭教育工作坊的实践显示,建立"发现日志"(每日记录一个新发现)的家庭,孩子提问频率是普通家庭的4.2倍。

实践路径:从抗拒到自主的四阶跃迁

建立认知安全区是首要步骤,美国教育心理学家德韦克的实验证明,将"你做错了"改为"这是个有趣的尝试",能使儿童问题解决尝试次数增加47%,上海某重点小学推行"错误博物馆"展示创意解题错误,两个月内学生课堂参与度提升35%。

具身认知理论指导下的教学革新正在创造奇迹,广州某中学物理教师将牛顿定律教学搬至游乐场,学生在过山车上测量加速度数据,该单元测试优秀率创下建校新高,这种多感官协同的教学方式,使海马体记忆编码效率提升40%。

心流体验的营造需要精准的难度梯度设计,日本任天堂教育实验室开发的数学游戏,通过即时反馈和渐进挑战,使使用者平均单次学习时长达到52分钟(传统课堂通常为20分钟),这种设计暗合契克森米哈伊的心流理论,在技能与挑战的动态平衡中创造深度沉浸。

教育不是填充容器,而是点燃火焰,当我们以敬畏之心理解儿童认知的独特性,用系统思维重构学习生态,那些藏在沙发缝里的作业本终将变成探索世界的指南针,教育的真谛在于唤醒每个生命内在的求知渴望,这需要教育者具备破译认知密码的智慧,更需要整个社会给予成长应有的耐心与空间,在东京大学脑科学研究所的穹顶实验室里,那些闪烁的神经元连接图谱正提醒我们:每个抗拒学习的表象之下,都跃动着一颗等待被正确唤醒的求知之心。