当清晨的闹钟第五次响起,14岁的小宇用被子蒙住头,任凭母亲在门外焦急催促,这不是普通的赖床,而是持续三周的"上学拉锯战",这个场景正在无数家庭重复上演,中国青少年研究中心数据显示,初中阶段厌学发生率高达38.7%,且呈逐年低龄化趋势,面对这个困扰无数家长的难题,我们需要穿透表象,探寻厌学背后的深层动因。

解码青春期心理:厌学不只是叛逆 在心理咨询室,小宇蜷缩在沙发里低声说:"每天像被推着跑的仓鼠,不知道为什么要转这个轮子。"这句话精准映射出当代初中生的生存困境,青春期特有的前额叶皮层发育滞后与杏仁核活跃,使他们容易陷入情绪风暴,此时出现的厌学行为,本质上是心理防御机制对压力的应激反应。

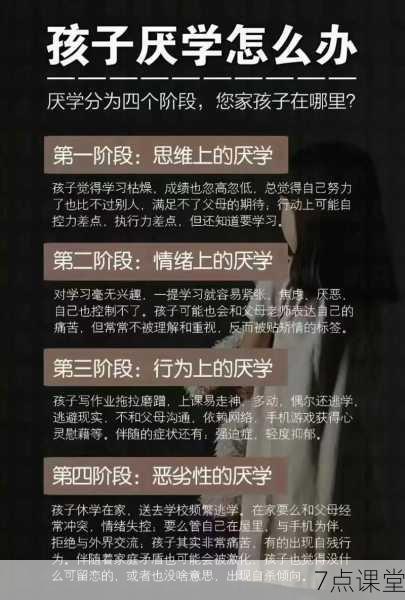

典型案例中,厌学学生普遍存在三种心理特征:学业效能感低下("我怎么学都追不上")、意义感缺失("考高分又能怎样")、人际关系焦虑("教室里没人理解我"),某重点中学的心理健康普查显示,72%的厌学个案存在至少两种上述特征的交织。

家庭应对误区:越用力越失控的怪圈 "我辞了工作天天陪读,结果他连卧室门都不出。"李女士的遭遇折射出家长的普遍焦虑,常见的三个教育误区正在加剧危机:情感绑架式沟通("我们为你付出这么多")、过度控制(制定精确到分钟的学习计划)、灾难化预期("不上学这辈子就完了")。

神经科学研究表明,持续高压会引发青少年前额叶功能抑制,导致决策能力下降,当父母用"监工"模式管理孩子时,孩子大脑中威胁识别系统持续激活,反而削弱了自主学习动机,正确的做法是建立"安全基地",就像心理咨询师教给张先生的方法:每天15分钟不带评判的倾听,坚持三周后,女儿主动谈起数学课的趣事。

重建学习动力的四维干预模型

-

认知重塑:采用叙事疗法帮助孩子区分"我不行"和"这件事暂时有困难",例如让小明记录"成功日记",发现自己在篮球训练中展现的坚持品质同样适用于学习。

-

情感联结:参照依恋理论,设计家庭互动仪式,王女士家的"周三咖啡馆时光",让母子在非学习环境中重建情感纽带,两个月后孩子返校率提升60%。

-

价值重构:运用自我决定理论,协助学生建立"能力-自主-归属"三角支撑,某实验班推行的"学科导师制",让学生自主选择研究课题,学期末厌学率下降45%。

-

环境调适:与学校协商弹性方案,如渐进式返校计划,小雨从每天到校1小时逐步过渡到全天,配合心理老师的正念训练,最终恢复常规学习。

学校生态系统的关键作用 北京某初中推行的"学业心电图"计划值得借鉴,教师每月绘制学生情绪波动曲线,当消极情绪连续三周超标时启动干预程序,配套的"学科充电站"打破班级界限,让学生按兴趣组建学习小组,实施首年留堂率下降37%。

更创新的做法来自杭州某中学的"校园生存闯关"项目,将课程标准转化为游戏任务,允许学生通过社团活动、社会实践等多元途径获取学分,数据显示,参与项目的学生学业投入度提升28%,同伴关系满意度达91%。

何时需要专业干预的警示信号 当出现持续躯体症状(头痛/腹痛超过两周)、社会功能退化(拒绝所有社交)、极端情绪波动(突然亢奋后长时间抑郁)时,必须寻求专业帮助,上海青少年心理热线统计显示,及时干预的个案平均恢复周期比延误求助者缩短4.2个月。

新型干预模式强调家校医协同,如南京某医院开展的"三维介入计划":心理医生负责认知行为治疗,学校配备影子老师,家庭进行系统式治疗,三个月综合有效率达到82%。

站在心理咨询室的窗前,看着小宇终于背起书包走向校门的身影,我们更深刻理解:厌学不是终点,而是青少年重新认识自我、整合生命资源的契机,当家庭成为情感港湾而非第二课堂,当学校变成探索乐园而非竞技场,当社会提供多元成长路径而非独木桥,我们终将见证更多年轻生命突破阴霾,绽放出属于自己的光彩,这场关于成长的战役,需要我们用智慧与耐心,帮助孩子找回内在的学习火焰——那不是外界强加的火种,而是深藏心底的星光。