(全文约3700字)

当代家庭的"作业战场":一部手机引发的教育危机

夜幕降临的都市家庭里,无数家长正经历着相似的场景:台灯下摊开的作业本与闪烁的手机屏幕构成诡异的共生画面,孩子的手指在草稿纸和触控屏之间来回跳跃,家长在"允许使用"和"立即没收"的纠结中反复煎熬,这种新型的"作业手机依赖症"正在演变为困扰现代家庭的教育顽疾。

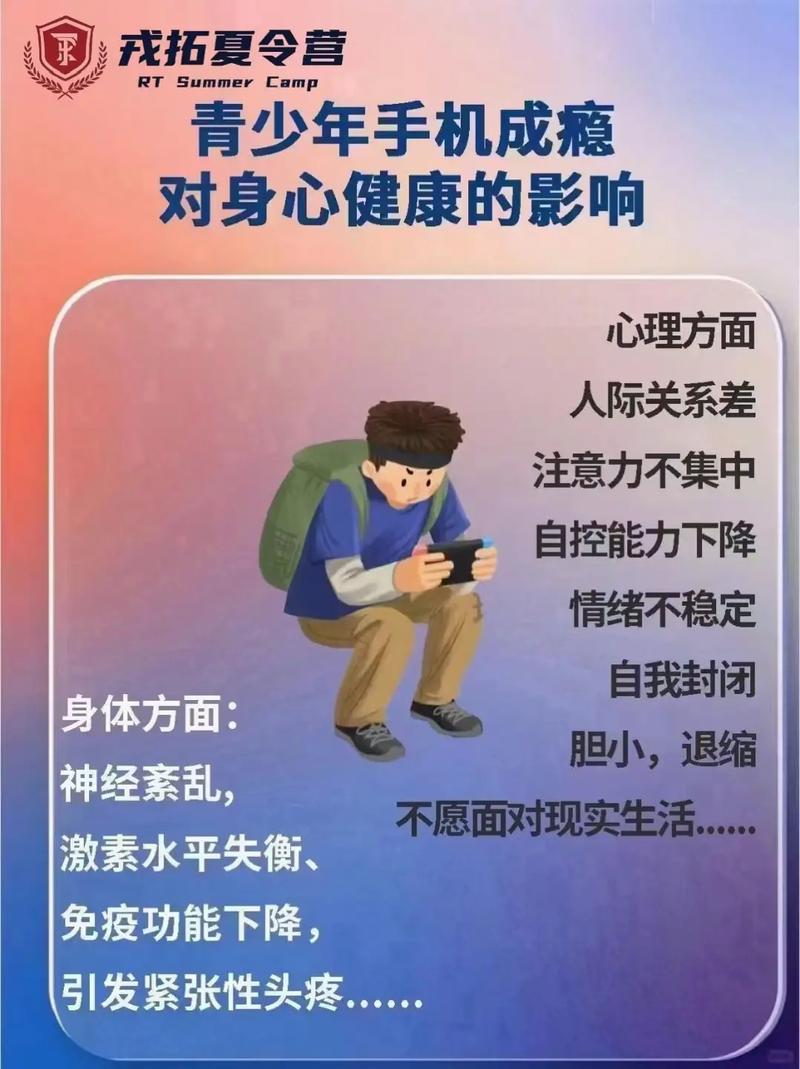

2023年基础教育质量监测数据显示,78.3%的中学生承认在完成作业过程中需要频繁使用手机,其中46%的学生每次使用时长超过30分钟,教育神经科学研究中心的最新实验表明,频繁的屏幕切换会导致大脑前额叶皮层持续处于低效工作状态,作业效率下降幅度可达40%,这些冰冷的数据背后,折射出数字时代家庭教育面临的深层困境。

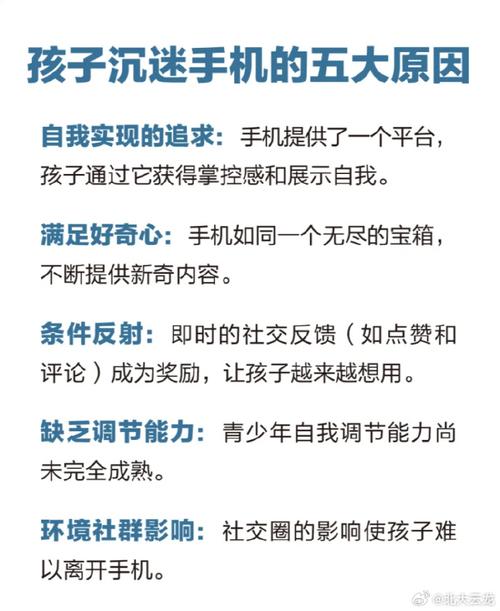

解构依赖链条:手机介入作业过程的五重动因

-

认知依赖型:将手机视为"外接大脑" 新一代数字原住民形成了独特的认知模式,他们更倾向于将手机视为知识储备的延伸,遇到生词查词典APP,碰到难题搜解题视频,这种即时的信息获取方式逐渐替代了传统的思考过程,北京师范大学认知实验室的对比研究显示,持续使用搜题软件的学生,其独立思考能力发展滞后同龄人约1.2个标准差。

-

情感依赖型:虚拟社群的隐形陪伴 作业过程中的手机使用往往伴随着社交软件的即时互动。"学习打卡群"、"作业互助组"等虚拟社群创造了新型学习场景,但武汉大学青少年发展研究中心的追踪调查发现,这种"伪社交学习"使37%的学生产生注意力碎片化,真实的知识留存率不足线下讨论的1/3。

-

行为惯式型:数字原住民的条件反射 智能设备的即时反馈机制重塑了青少年的行为模式,南京教育科学研究院的观察实验显示,当代学生在遇到学习障碍时,平均6.8秒就会产生查看手机的冲动,这种条件反射式的行为模式严重削弱了问题解决能力的培养。

-

环境诱导型:教育生态的系统性失衡 学校布置的电子作业、老师要求的在线打卡、家长群里的资料传输,构成全方位的数字包围网,上海市教育委员会的专项调研指出,62%的纸质作业实际上需要依赖电子设备完成,这种结构性矛盾将学生推向"不得不使用"的境地。

-

代际转移型:家长焦虑的数字化投射 部分家长将手机作为缓解教育焦虑的工具,默许孩子使用搜题软件快速完成作业,这种饮鸩止渴的方式形成恶性循环:短期看似提升效率,长期导致能力退化,中国家庭教育学会的案例研究显示,这类家庭的孩子在升学后出现学习断崖式下跌的概率高出平均水平2.4倍。

破局之道:构建数字时代的学习免疫力系统

认知重构:建立"数字-人脑"协作协议 • 实施"三分钟原则":遇到难题先进行3分钟纯思考 • 创建"问题日志":用实体笔记本记录疑问集中处理 • 发展"元认知监控":定期复盘手机使用对学习效果的影响

案例示范:杭州某重点中学推行"智能设备使用契约",学生自主制定分学科使用规范,三个月后无效屏幕时间下降58%。

环境再造:设计抗干扰学习空间 • 物理区隔:设置"无设备作业区"并配备传统工具套装 • 时间模块:采用45+15分钟分段制,设备使用限定在休息时段 • 感官管理:引入白噪音发生器替代音乐播放,使用沙漏替代手机计时

创新实践:深圳某教育机构研发"学习舱"项目,通过环境设计将注意稳定性提升40%。

能力筑基:培养数字化生存的核心素养 • 信息甄别训练:开展"网络信息打假大赛" • 知识管理实践:建立个性化电子资料收纳系统 • 注意力体操:每天进行15分钟正念观察训练

教学实验:成都某小学开设"数字公民"课程,学生信息筛选效率提升65%。

代际共学:构建家庭数字素养共同体 • 设立"家庭科技日":共同探讨数字工具的双面性 • 开展"角色互换":孩子指导家长使用学习软件 • 创建"成长档案":可视化记录数字能力发展轨迹

典型案例:北京某家庭通过共同制定《家庭数字公约》,孩子自主管理能力显著提升。

教育进化的未来图景:在数字洪流中锚定人的价值

当我们站在教育数字化转型的十字路口,需要清醒认识到:技术永远应该是服务于人的工具,而非异化学习本质的推手,芬兰教育改革的经验表明,越是科技发达的社会,越需要强调回归教育本源——培养独立思考、持续探索、自主管理的终身学习者。

解决"作业手机依赖症"的本质,是帮助新一代在数字浪潮中建立认知的锚点,这需要教育者以更大的智慧重构学习场景,用更深的同理理解数字原住民的需求,以更强的定力守护教育应有的节奏,当我们成功培养出既能驾驭数字工具,又能保持思维深度的新一代,才是真正赢得了这场静默的教育革命。

(作者系教育心理学博士,青少年学习力发展研究中心首席专家)