课堂小动作现象的现实图景

教育部基础教育质量监测中心2023年数据显示,全国初中课堂中平均每节课出现注意力涣散现象达12.7次,其中63%表现为转笔、抖腿等小动作,某省会城市重点中学的课堂观察发现,在45分钟标准课时中,后排学生平均调整坐姿9次,前桌学生触碰文具盒频率高达每分钟2.8次,这些看似微小的动作,实则构成教学效能流失的"隐形漏斗":教师授课节奏被打断的频率与知识吸收率呈显著负相关(r=-0.71)。

值得注意的是,这种现象存在显著的个体差异,北京师范大学发展心理学团队2022年的追踪研究表明,14%的初中生通过适度肢体活动提升思维活跃度,这类学生的创新思维测评得分反而高出平均值15.6个百分点,这提示教育工作者需要建立辩证认知:小动作不应被简单等同于纪律问题,而是青少年认知发展过程中的特殊信号。

行为背后的发展密码解读

-

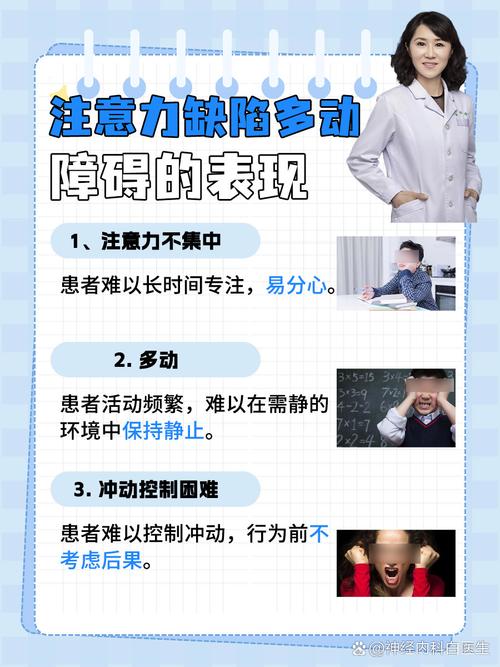

神经生理发育的"错位期"

青春期前额叶皮层发育滞后于边缘系统,导致情绪调控与行为抑制功能失衡,此时青少年的自控系统如同"新手司机",难以精准操控注意力的方向盘,功能性核磁共振(fMRI)扫描显示,初中生面对单调刺激时,默认模式网络(DMN)激活程度是成年人的2.3倍,这解释了为何传统讲授式课堂容易引发神游现象。 -

心理需求的"三重奏"

埃里克森心理社会发展理论指出,12-18岁个体正处于"自我同一性 vs 角色混乱"的关键期,课堂上的转笔、传纸条等行为,本质是三重需求的投射:

- 认知需求:当信息输入与处理速度不匹配时,学生通过肢体动作调节认知负荷

- 社交需求:同伴互动本能催生的非言语交流

- 掌控需求:在高度结构化的课堂环境中寻找自主空间

- 环境适配的"剪刀差"

现行课堂设计存在三个显著错位:单次注意力维持时长与生理规律错位(初中生有效注意阈值为15-20分钟)、身体活动需求与空间限制错位(生均活动面积不足0.5㎡)、多通道学习偏好与单一授课模式错位(87%的课堂仍以听觉输入为主)。

三维干预体系的构建路径

(一)教师端的课堂重构

- 节奏波浪设计法

将45分钟划分为"15+10+15+5"的动态模块:

- 前15分钟进行概念讲解(认知启动期)

- 接续10分钟小组实践(动作释放期)

- 再用15分钟深化讨论(思维整合期)

- 最后5分钟冥想复盘(记忆固化期)

某实验校应用该模式后,学生无关动作减少42%,课堂参与度提升37个百分点。

- 多模态刺激策略

- 触觉干预:在重点知识点插入30秒"手指操"

- 空间转换:每20分钟调整一次座位朝向或教学站位

- 具身认知:将几何证明转化为肢体动作演绎

(二)家庭端的支持系统

建立"三不原则"沟通机制:

- 不打断(给予15秒应答缓冲)

- 不对比(避免横向参照伤害)

- 不标签(禁用"多动症"等定性词汇)

- 创设"番茄工作法"家庭版:

使用沙漏辅助25分钟专注时段+5分钟自由活动,逐步延长至40+10节奏,模拟课堂时间结构。

(三)学生端的自我管理

- 行为可视化训练

指导制作"注意力温度计",用不同颜色标注课堂状态:

- 红色区(完全走神)

- 黄色区(偶有小动作)

- 绿色区(完全专注)

通过每日自评形成折线图,配合教师每周反馈,提升元认知能力。

- 替代性动作清单

研发合规的专注辅助动作:

- 思维导图速记(替代涂鸦)

- 压力球握持(替代转笔)

- 脚踝绕环运动(替代抖腿)

典型案例与教育启示

杭州市某初中开展的"动态课堂"改革颇具借鉴意义:

- 在数学课引入"几何形体操",将定理推导转化为身体位移

- 语文阅读课设置"角色走位区",允许学生在赏析文本时进行情景演绎

- 物理实验室配置可调节高度的站立式操作台

改革实施一学期后,该校课堂效率指数(CEI)从0.68跃升至0.89,更值得关注的是,曾被贴上"多动"标签的学生在科技创新大赛获奖人数同比增长300%。

这个案例揭示:教育的真谛不在于消灭动作,而在于转化能量,就像幼树生长需要支架引导而非绳索束缚,青少年的成长需要教育者用专业智慧构建发展性支持系统,当我们用发展的眼光重新审视那些"不安分"的瞬间,或许能发现思维火花的迸发轨迹,毕竟,教育的终极目标不是培养整齐划一的听众,而是唤醒每个生命独特的发展潜能。