一场无声的青春风暴

2023年教育部基础教育质量监测中心数据显示,我国初中阶段学生厌学比例已达23.8%,其中13-14岁群体占比超过半数,这个被心理学家称为"心理断乳关键期"的年龄段,正经历着生理发育与心理认知的双重剧变,当孩子突然拒绝上学,家长看到的可能是叛逆的表象,而这场行为风暴背后,往往隐藏着未被满足的心理诉求与亟待修复的成长系统。

第一部分 行为解码:剥开厌学表象的三层内核

第一层:生理觉醒与认知失调的矛盾

案例:北京某重点中学学生小宇,原本成绩优异却突然拒绝上学,经心理咨询发现其因变声期被同学嘲笑产生社交焦虑,13岁青少年大脑前额叶发育仅完成80%,情绪控制能力薄弱,而性激素分泌量却是儿童期的8-10倍,这种神经发育与生理成熟的错位,导致他们常陷入"明知该上学,却无法控制抗拒感"的认知困境。

第二层:价值体系重构期的迷茫

芝加哥大学发展心理学研究显示,13岁青少年日均自我质疑次数达27次,是10岁儿童的3倍,当传统教育评价体系与短视频时代多元价值观激烈碰撞,他们开始质疑:"考高分究竟为了什么?"这种存在主义困惑若得不到疏导,极易演变为对制度化教育的全面否定。

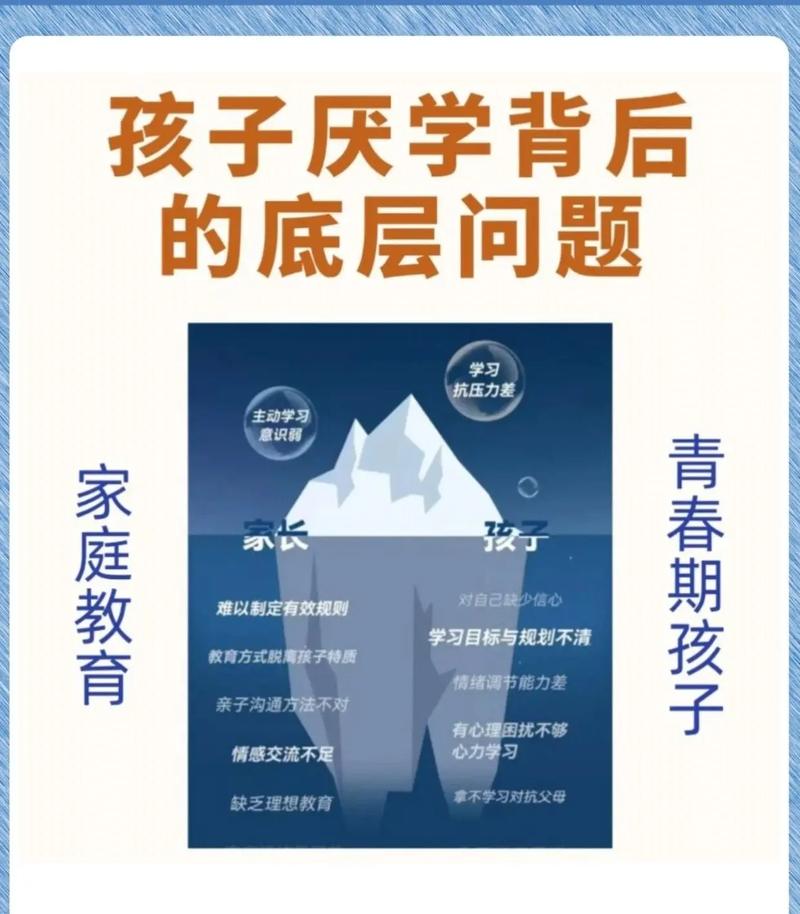

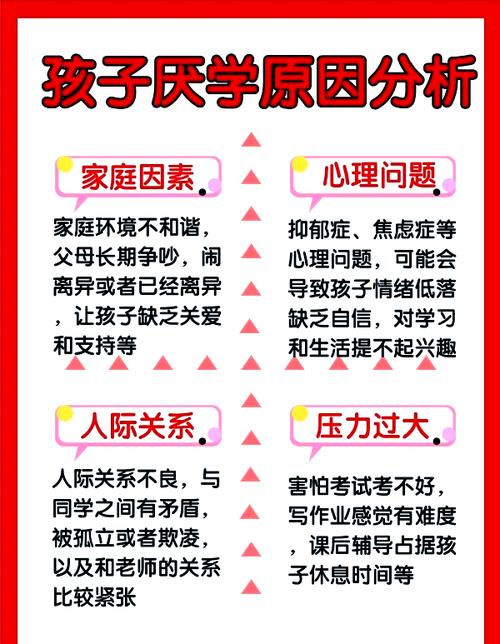

第三层:关系网络的结构性危机

上海教育科学研究院2022年调研发现,73%的厌学青少年存在家庭沟通障碍,61%遭遇同伴关系危机,当孩子眼中的世界从"家庭-学校"二元结构扩展至复杂的社会网络,任何节点的断裂(如师生冲突、交友受挫)都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

第二部分 干预误区:九成家长正在犯的三种错误

高压镇压的"驯兽模式"

典型案例:父亲没收手机、母亲每日接送,结果孩子开始逃学,神经科学研究表明,持续高压会刺激杏仁核产生战斗反应,使前额叶功能进一步受抑制,形成"越管越叛逆"的恶性循环。

物质诱导的"交易陷阱"

"考进前二十名就买球鞋"这类承诺,可能短期有效却摧毁内在动机,哈佛大学教育研究院跟踪研究显示,接受物质激励的学生,三年后学习自主性下降42%。

放任自流的"消极妥协"

"让孩子自己想通"的策略看似开明,实则忽视青少年前额叶发育不完全的事实,临床数据显示,未获干预的厌学青少年,三个月后抑郁症状出现率高达68%。

第三部分 系统重建:四维干预模型

家庭动力的生态重构

- 沟通升级:采用"三明治对话法"(肯定+建议+鼓励),如:"你最近独立完成作业值得表扬(肯定),如果遇到难题我们可以一起研究(建议),妈妈相信你会越来越棒(鼓励)"

- 仪式创设:设立每周家庭会议日,使用"情绪温度计"工具,让孩子用1-10分表达本周感受

- 角色转换:每月实施"家庭CEO轮岗制",让孩子体验责任分配

认知系统的升级方案

- 思维可视化:引导制作"学习价值思维导图",将抽象目标具象为可触摸的未来场景

- 成就银行:建立"成长积分体系",将按时作息、课堂参与等细化指标转化为可视进度

- 榜样重构:推荐《天才基本法》等成长型小说,替代明星偶像的单一崇拜

社会支持网络搭建

- 构建"1+N"导师群:联合班主任、孩子敬佩的亲属、职业规划师组成支持团队

- 创设同伴学习圈:组织4-6人学习小组,每月设定主题研学任务

- 开发社会实践资源:联系博物馆、科技企业提供见习岗位

个性化成长路径设计

- 多元智能评估:采用加德纳八大智能测评,绘制专属能力图谱

- 弹性学制探索:与学校协商半日制、项目制学习等过渡方案

- 生涯启蒙计划:引入霍兰德职业测试,开展职业访谈实践活动

第四部分 危机转化:将厌学期变为成长黄金期

转化策略一:建立"暂停期"概念

借鉴芬兰教育部的"成长间隔年"制度,制定3-6个月的个性化学习计划,包含每日2小时体能训练、3小时主题阅读、1小时技能培养。

转化策略二:启动"自我修复工程"

设计《21天心智训练手册》,每天包含正念冥想、成功日记、微挑战任务,逐步重建自信心。

转化策略三:构建成长型评价体系

用"进步轨迹图"替代成绩单,记录认知灵活性、抗挫折力、社交主动性等核心素养发展。

破茧者的智慧

13岁厌学危机如同成长道路上的急刹车,既是警示灯,更是转型契机,北京师范大学家庭教育研究中心追踪数据显示,获得科学干预的厌学青少年,85%在两年后展现出超预期的成长韧性,当我们用理解替代指责,用系统支持替代碎片化处理,这场青春期的暴风雨终将化作滋养生命的甘霖,教育的真谛不在于强制矫正,而在于唤醒每个生命内在的生长密码——这或许就是化解厌学困局最深刻的答案。

(全文共2278字)