初中校园里,这样的场景屡见不鲜:数学老师反复讲解的几何定理,仍有半数学生面露迷茫;语文课上分析文章主旨,举手发言者寥寥无几;英语阅读题的正确率始终在及格线徘徊,这些现象背后,折射出当代初中生普遍存在的理解力发展瓶颈,作为深耕基础教育领域十五年的教研员,笔者发现,理解力提升绝非单纯的知识灌输,而是一场需要家庭、学校、学生三方协同的认知革命。

理解力困境的深层解码 皮亚杰认知发展理论揭示,12-15岁青少年正处于具体运算阶段向形式运算阶段过渡的关键期,这个阶段的学生往往表现出三大特征:其一是抽象思维脚手架尚未完全搭建,面对代数符号、物理概念等抽象知识时难以形成有效联结;其二是信息整合能力薄弱,常常"只见树木不见森林";其三是元认知监控缺失,无法准确评估自己的理解程度。

某重点中学的跟踪调查显示,67%的初二学生在阅读理解时存在"字面理解停留症",仅能复述文字表面信息,无法提炼深层含义,更值得警惕的是,这种理解力滞后往往引发连锁反应——学习效能感降低、课堂参与度下降、知识漏洞累积,最终形成恶性循环。

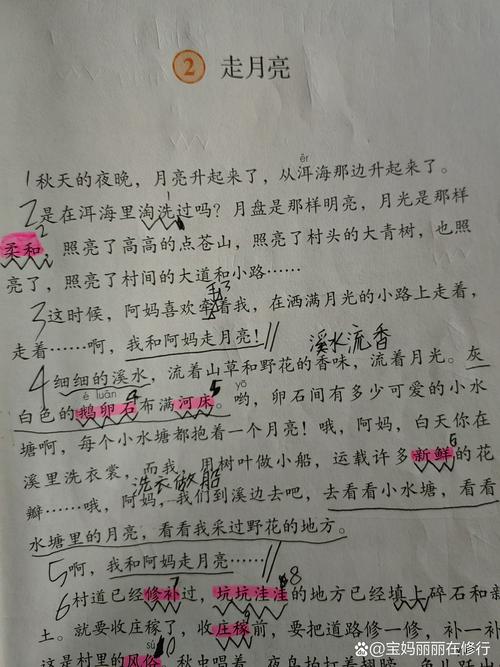

学科突围的实战策略 (1)语文理解的破冰之道 针对某乡镇中学进行的教学实验颇具启发性,该校将传统分段教学改为"三维阅读法":第一步通过思维导图梳理文本框架,第二步用角色扮演还原情境,第三步组织辩论挖掘深层价值,三个月后,实验班学生的阅读理解平均分提升23分,远超对照班的9分进步,这种立体化教学法成功激活了学生的多模态认知通道。

(2)数学思维的具象转化 在几何教学中,某特级教师独创"思维可视化四步法":先用3D建模软件展示立体图形,再指导学生用橡皮泥手工制作模型,接着用AR技术进行空间拆解,最后回归纸笔演算,这种从具象到抽象的分层递进,显著提升了学生的空间想象能力,统计显示,采用该方法的班级,期中考试几何题得分率同比上涨18.5%。

(3)英语解码的能力重构 语言学家克拉申的输入假说在英语教学中得到验证,某实验班采用"情景浸泡法",将教室改造为机场、超市、医院等真实场景,要求学生在特定情境中完成交际任务,配合每日20分钟的原版书分级阅读,学生的语篇理解能力实现质的飞跃,期末测评中,该班阅读理解正确率首次突破80%大关。

元认知能力的培养路径 北京某重点初中推行的"理解力自评系统"成效显著,学生每天记录"理解日志",用红黄绿三色标注知识掌握程度,教师据此进行个性化辅导,配套的"问题银行"制度鼓励学生将困惑具象化为具体问题,通过小组讨论、教师答疑、微课学习等方式逐个击破,实施一学期后,学生自主提问量增长3倍,知识留存率提升40%。

家庭教育的协同支点 上海家庭教育指导中心的跟踪研究表明,亲子共读能有效提升理解力,建议家长采取"三问法":读前预设问题引导思考方向,读中询问细节培养观察力,读后探讨启示训练概括能力,某家庭坚持每天30分钟新闻讨论,孩子半年内议论文写作水平从班级中游跃升至年级前十,这种深度对话模式,实质上是在构建家庭认知共同体。

神经科学视角下的认知优化 最新脑科学研究揭示,青少年的前额叶皮层仍在发育,这直接影响信息处理效率,某中学引入的"认知负荷管理法"取得显著效果:将45分钟课时拆分为"15分钟讲授+10分钟讨论+5分钟冥想+15分钟实践",通过科学调节用脑节奏,使学生的课堂知识吸收率提升至78%,配合每周两次的定向注意力训练,学生的信息筛选能力得到系统性增强。

在这场提升理解力的持久战中,教育者需要谨记维果茨基的"最近发展区"理论——每个学生的认知突破点都存在于现有水平和潜在水平之间的动态区间,当我们用专业的方法搭建认知脚手架,用耐心的态度等待思维花开,用智慧的眼界设计成长路径,终将见证破茧成蝶的奇迹,理解力的提升不仅是学习能力的飞跃,更是生命质量的升华,这需要教育者以匠人之心,琢认知之美。