九月开学季,某三甲医院儿科门诊量激增42%的数据引发社会关注,这个被家长们戏称为"开学魔咒"的现象,已成为困扰无数家庭的现实难题,5岁男孩小宇的案例颇具代表性:入学前体检各项指标正常,开学第三周就因肺炎住院治疗,整个学期出勤率不足60%,这种反复的生病-请假-复课循环,不仅影响孩子的学业进度,更对家庭生活造成持续性冲击。

现象背后的多维成因

-

免疫系统的适应性挑战 中国疾控中心2022年数据显示,3-6岁儿童入园首学期平均患病次数是居家时的2.7倍,集体生活环境带来的病原体多样性,对尚未建立完善免疫记忆的儿童构成严峻考验,日本东京大学研究发现,学龄前儿童接触新病原体的频率是成年人的3-5倍,这种"免疫历练"虽属必要,但过载刺激容易突破机体防御阈值。

-

心理应激的生理转化 上海市儿童医学中心跟踪调查发现,37%的反复呼吸道感染患儿伴随明显分离焦虑,当孩子面对陌生环境时,皮质醇水平持续升高会导致免疫球蛋白A分泌减少,这种应激反应可能持续3-6周,值得警惕的是,部分儿童会通过躯体化症状表达对校园环境的不适应。

-

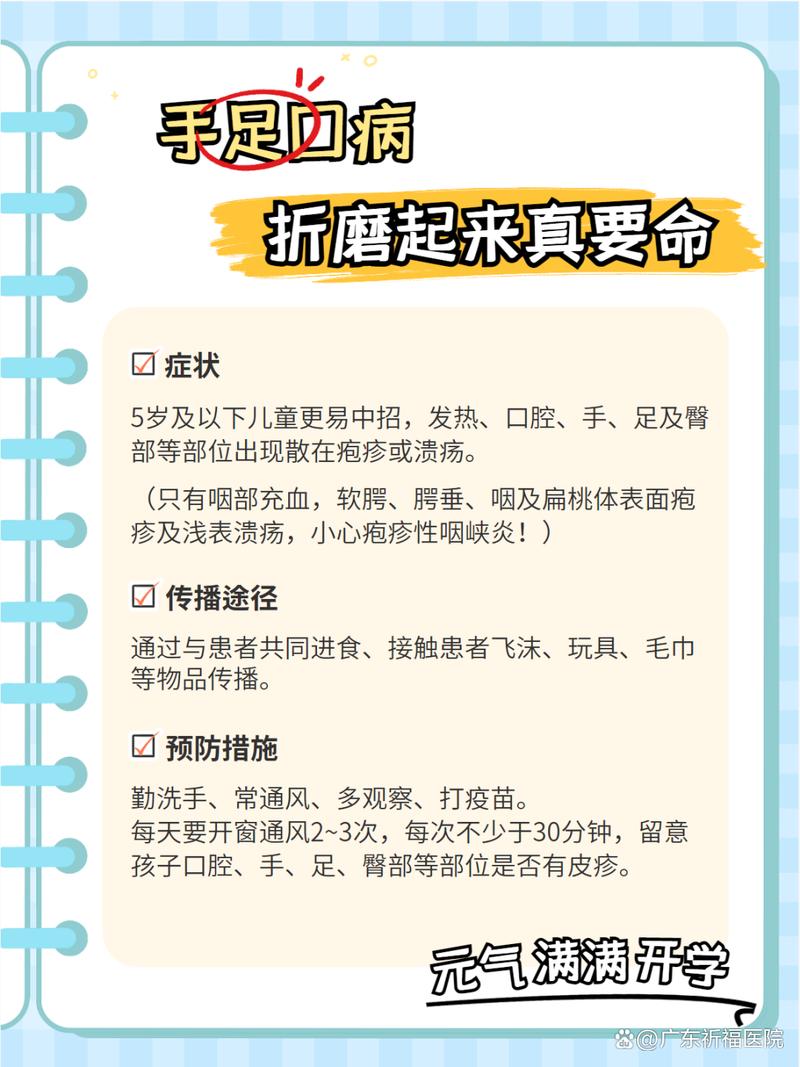

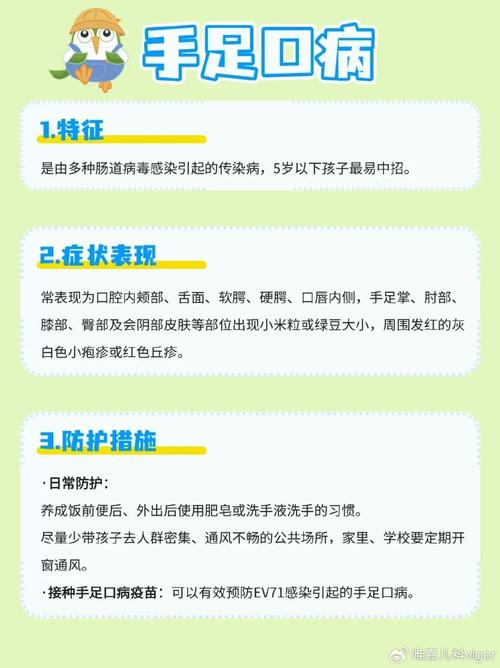

集体生活的传播特性 教室空间密闭性、物品共用频率、卫生习惯差异构成疾病传播的"铁三角",美国儿科学会研究表明,课桌表面每平方厘米可存活致病菌达8000个,是家庭环境的20倍,午睡时的近距离接触、共用餐具等行为,更使交叉感染风险倍增。

构建系统防护体系 (一)免疫屏障的科学构筑 营养干预方面,建议采用"彩虹饮食法":每日摄入5种以上颜色的果蔬,重点补充维生素A(胡萝卜素)、锌(贝类)、硒(坚果),北京协和医院临床实验显示,持续6周的维生素D3补充(400IU/日)可使呼吸道感染率降低31%。

运动方案应遵循"135原则":每天1小时户外活动,每周3次有氧运动,周末5公里家庭徒步,值得强调的是,运动强度应以孩子能持续对话为宜,过度疲劳反而抑制免疫功能。

(二)心理适应的渐进引导 入学前3个月开始建立"分离缓冲带":从30分钟逐渐延长至半日的分离训练,配合可视化日程表帮助孩子建立预期,日本保育园推广的"安心物"制度值得借鉴,允许孩子携带熟悉的小物件作为情感寄托。

家长要警惕"健康暗示"的负向影响,华东师范大学研究发现,反复强调"别着凉""当心生病"的叮嘱,会使儿童躯体敏感度提高28%,建议改用积极表达:"今天要和你的免疫力小卫士一起加油"。

(三)卫生习惯的情景训练 设计"病菌大作战"互动游戏:用荧光粉模拟病菌,让孩子观察洗手前后的变化,重点培养"三前两后"习惯:进食前、如厕前、揉眼前,咳嗽后、活动后必须清洁。

书包应配置标准防疫包:独立包装口罩(3个)、酒精棉片(5片)、密封袋(用于存放使用过的物品),教导孩子区分"私人空间"(水杯、毛巾)和"公共区域"(门把手、扶梯)。

家校协同的关键节点 (一)建立健康信息共享机制 建议制作包含过敏史、疫苗接种、基础病情的健康卡片,同步更新体温、用药等动态信息,广州某国际学校推行的"健康手账"制度,使因病缺勤率下降40%。

(二)优化校园健康管理 家长可建议学校采取错峰接送、分区活动等措施,对于中央空调系统,应关注滤网更换频率(建议每月1次)和新风量标准(人均30m³/h)。

(三)特殊情况的应对策略 当孩子出现低热(<38℃)但精神尚可时,可采取"观察性入学":提前与教师沟通,准备独立休息区域,对于反复感染的儿童,建议进行免疫功能检测(IgG亚类、淋巴细胞亚群等),排除潜在免疫缺陷。

面对"开学魔咒",我们需要超越就病论病的思维定式,上海教育科学院2023年调研显示,实施系统干预的家庭,儿童学期出勤率平均提升65%,这个数据提醒我们,当生理防护、心理调适、环境优化形成合力时,"生病-缺课"的恶性循环完全可以被打破,随着儿童免疫记忆的逐步完善(通常需要12-18个月),以及适应能力的自然增强,绝大多数孩子都能顺利跨越这个成长阶梯,重要的是,家长在这个过程中要保持战略定力,用科学认知替代焦虑传递,让孩子在充满支持的生态中完成这场重要的生命进化。