开学第二周的傍晚,李女士发现五年级的儿子小杰回家后始终低着头,书包里那张皱巴巴的数学试卷上,赫然写着"抄袭"的红色批注,孩子抽泣着说:"老师说我偷看同桌的答案,可那道题明明是我自己算的..."这个真实案例揭开了教育场景中一个普遍却常被忽视的课题:当孩子遭遇教师误解时,家长如何搭建信任的桥梁?

教育现场的认知鸿沟 现代教育心理学研究显示,中小学阶段平均每位教师每天需要处理超过200次师生互动,其中约12%的互动存在信息误判可能,教师面对40-50名个性迥异的学生,难免出现认知偏差,美国教育协会2022年数据显示,78%的教师承认曾因信息不全误判过学生行为,但仅有23%的家长了解这种教育场景的复杂性。

危机应对的五个关键步骤

情绪管理黄金期(0-24小时) 发现孩子受委屈时,家长首先要成为情绪稳定器,神经科学研究表明,人在受挫时前额叶皮层功能会暂时抑制,此时不宜立即采取行动,建议采用"深呼吸-客观记录-时间缓冲"三步法:先与孩子进行肢体安抚(拥抱或轻拍),用笔记本记录关键时间点、目击者、具体细节,待双方情绪平复后再讨论解决方案。

案例:张先生发现女儿因未交作业被罚站,他先陪孩子画了半小时绘本,待情绪平复后共同梳理了作业本上的完成记录。

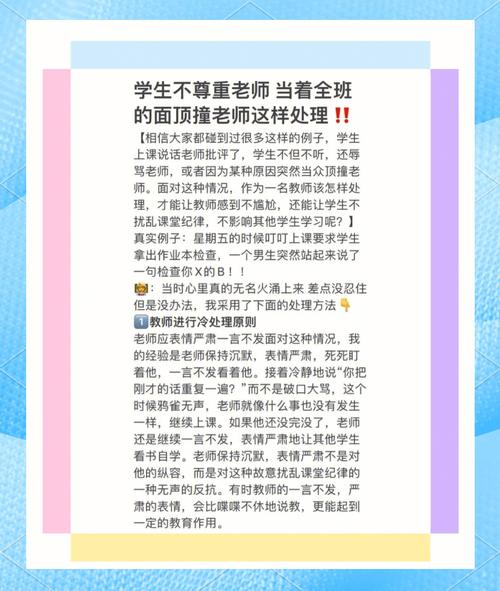

建立有效沟通模型 与教师沟通时应遵循"事实陈述-感受表达-共同求解"的结构,避免使用"您误会了"等对抗性语言,改为"我们注意到...希望能共同理清",建议携带具体物证(如作业本、监控时段记录)而非空泛的辩解。

对话示范: "王老师,小美说周二的绘画课她确实完成了作品(展示画作照片),但可能收作业时有疏漏,孩子现在对美术课有些畏惧,我们可以怎样帮助她重拾信心呢?"

-

儿童心理重建技术 受委屈的孩子常会产生"习得性无助",加拿大教育心理学家的跟踪研究显示,及时的心理干预能使认知损伤降低67%,建议采用"叙事疗法":准备三个颜色的玩偶,分别代表孩子、老师和旁观同学,通过角色扮演重现场景,引导孩子多角度叙述事件。

-

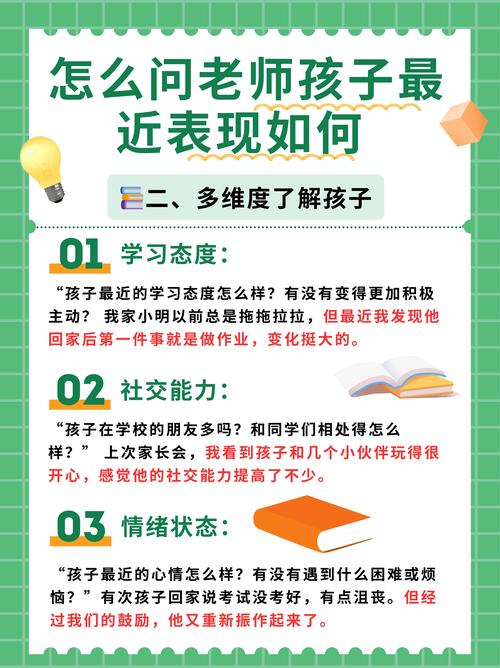

建立预防性沟通机制 智慧型家长会建立"教育日志",定期记录孩子在校的特殊事件,与教师约定每月10分钟的"预防性沟通",分享孩子在家的进步点滴,北京某重点小学的实践表明,这种机制能使师生误会减少42%。

-

培养孩子的应对智慧 通过"情景模拟训练"提升孩子的表达力:设置不同场景(如被错怪、物品丢失等),教导孩子用"三步陈述法"(我看到...我觉得...我希望...)。"老师,我当时正在整理书包,没有扔纸团,可能需要调监控确认,我可以协助调查。"

超越个案的成长契机 深圳某双语学校曾发生典型的误会事件:男生小林因帮助低年级同学迟到,被误认为逃课,家长联合校方将此转化为教育案例,开发出"校园侦察团"项目,让学生参与设计校园监控方案,既解决了信任危机,又培养了学生的公民意识。

华东师范大学教育系追踪研究发现,妥善处理的误会事件反而能提升孩子43%的问题解决能力,重要的是在这个过程中,家长要成为"脚手架"而非"保护罩",引导孩子理解世界的复杂性,培养成长型思维。

长效机制建设 建议家校共同建立"教育调解员"制度,由受过专业培训的家长代表和教师代表组成中立小组,制定《误会处理标准化流程》,包含72小时响应机制、第三方见证原则、后续跟踪方案等,杭州某民办学校的实践显示,该制度使家校纠纷同比下降58%。

教育场域中的误会本质上是多方认知系统的短暂失调,智慧家长懂得将危机转化为培养孩子情商、逆商的珍贵契机,当我们在维护孩子权益的同时,也保持着对教育工作者的理解,就是在为孩子示范如何优雅地解决人生必经的认知碰撞,每一次误会的化解,都是在孩子心田播下一颗理性与温情的种子。